食べたり飲んだりするときに感じる“おいしさ”を数値化し、食の新たな魅力を生み出そうというプロジェクトが、新潟市で始まっている。人の感覚でしか分からなかった味覚を数値化することで見える未来とは…その現場を取材した。

味覚センサーで“おいしさ”を数値化!

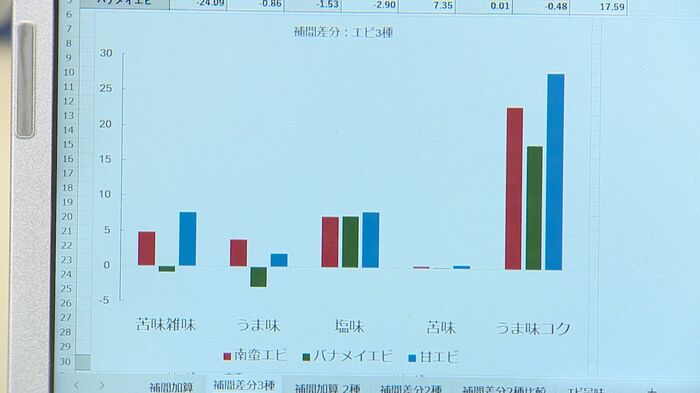

新潟大学五十嵐キャンパスにある研究室。ここに備えられている“味覚センサー”という機械にミキサーなどで液体状にした食材をセットすることで、うまみ、渋み、苦み、酸味、塩味といった『五味』と呼ばれる味を構成する基本要素がどれくらいあるかを数値化して測れるという。

試しにエビを測定した結果を、新潟大学農学部栄養制御学研究室の櫻田加奈子さんは「後味である“うまみ・コク”というのがすごく高い数値になっているので、舌に残るようなうまみがエビはすごく強いということになっている」と分析。

このように、今までは人の感覚に頼るしかなかったものを数値化することで、それぞれの差が明確にわかるようになるのだ。

他にも、味覚センサーでは香りなどを測ることができ、曖昧な感覚だった“おいしさ”の数値化を街のにぎわい創出に活用しようと考えているのが新潟市だ。

おいしさ分析で売り上げアップ「新たな表現から消費行動生まれた」

新潟市都市政策部の宮崎博人政策監は「この食材は自分の技で調理したことによって『さらに、こうおいしくなっています』みたいなものを伝えられると、総じて新潟の食べ物がおいしいというのが伝わっていくのではないかと考えている」とその狙いを話す。

新潟が誇る食のおいしさを数値化することで、県外からの客にお勧めしやすくなることも目指しているという。

例えば、枝豆のおいしさを数値化すると、一般的な塩ゆでに比べてオーブンで焼いたほうがうまみとコクが強くなることが新潟大学の研究の結果、明らかになっている。

そこで、25年8月に新潟駅付近の飲食店3店舗で、この枝豆のおいしさの分析結果を載せたチラシを配布したところ、枝豆全体の売り上げが2割上がったという。

宮崎政策監は「新たな表現が伝わることによって、消費行動が生まれた」と評価する。

将来的にはデータ活用し新たなサービスも「AIと対話しながら新メニューを」

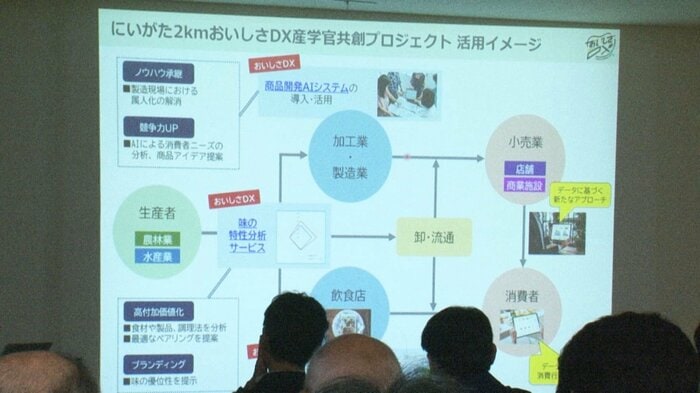

また、このプロジェクトには新潟市と新潟大学のほか、新潟市のIT企業が中心となって参画していて、将来的には数値化したデータを蓄積していくことで新たなサービスを生み出すことも目指しているという。

プロジェクトに参画しているIT企業・メビウスの林雅人DXコンサル部長は「AIによる新たなパッケージの開発やAIと対話しながら新メニューを作っていくというところも世界線としてあるかもしれない」と将来像を描く。

食だけでなく、食に関連した産業が集積することで新潟市に新たな魅力を生むことを宮崎政策監は期待している。

「新潟って食もおいしいけど、ビジネスとしてもものすごく先進的なことをやっているんだねということが街としての評価の高さにつながっていく」

新潟の魅力の一つである食が街に新たな価値を生み出すか注目だ。