11月、宮崎市で開かれた大正琴の演奏会に、視覚障害者も参加し、その演奏に多くの観客が感動した。この演奏会は、視覚障害者が社会と繋がるきっかけとなる大正琴教室の活動の一環として行われたもので、参加者たちは、音を頼りにボタンの位置を覚え、楽譜を読み解くことで、新たな世界を切り開いている。

視覚障害者の社会進出を支える大正琴教室

11月3日、宮崎市で開かれた大正琴の演奏会。

アンサンブルで奏でられる「夕焼け小焼け」の息の合った演奏の中には視覚障害者も参加していた。

演奏会を主催した琴伝流大正琴・宮崎支部の琴光会では、視覚障害者のための大正琴教室を開講している。

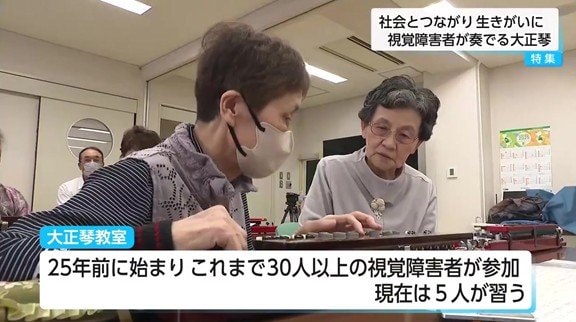

演奏会の1週間前、教室では最後の練習が行われていた。目が不自由な参加者一人一人に、先生が丁寧な指導を行っていた。

この教室は25年前に始まり、これまでに30人以上の視覚障害者が参加。現在も5人の視覚障害者が熱心に通っている。

視覚障害者である土屋一子さんは、「聞くことが一番大事。視覚障害者にとって」と話す。

目に頼らず、大正琴のボタンの位置や楽譜を覚えることは、容易ではない。

大正琴を指導 福山珠恵さん:

徹底的にボタンの位置を教えて、「ごめんね」と言いながら手を取って教えていく。

大正琴を指導 太田和子さん:

大変。教えるほうも習うほうも必死。ここに来た時には。

この教室が開設されるきっかけを作ったのは、視覚障害者の桑原靖さん(67)。桑原さんは24歳の時に、脳腫瘍が視神経を圧迫したことで失明した。

視覚障害者 桑原靖さん:

視覚障害になって、外に出る機会はなかなか少なかった。中途失明となると、そういう人たちが多い。

自宅と病院を行き来する生活が続いていた桑原さんは、約30年前にガイドヘルパーの紹介で大正琴と出会った。それ以降、外出する機会が増えたという。

桑原さんは、1995年に上皇ご夫妻が視覚障害者センターを訪れた際には、元々調理師免許を持っていたこともあり、料理の腕前を披露した経験も持つ。

大正琴が社会と繋がるきっかけとなった桑原さんは、「同じ境遇にある視覚障害者の助けになりたい」との思いから、25年前に琴光会と協力して教室を設立した。

視覚障害者 桑原靖さん:

宮崎市内にも1000人以上の視覚障害者が手帳を持っていると聞いているが、何とかそういう方の(外に出る)きっかけになれば。

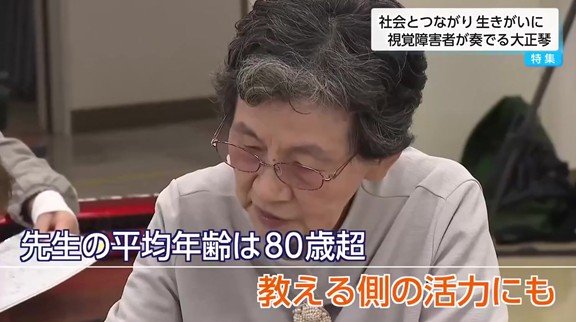

視覚障害者を指導する先生方の平均年齢は80歳を超えているが、教室は指導する側にとっても活力となっている。

大正琴を指導 福山珠恵さん:

お互いに助け合って伸びていく。私たちも健康年齢まで生涯学習。老いて倒れるまで学ぶ。身体の不自由な方たちも大正琴で明るく学ぶ。そういうこと。

視覚障害者 桑原靖さん:

(先生方も)ああいうことに困ってたんだなと気づいてくださる。本当に共に生きるという、共生社会の一つ。

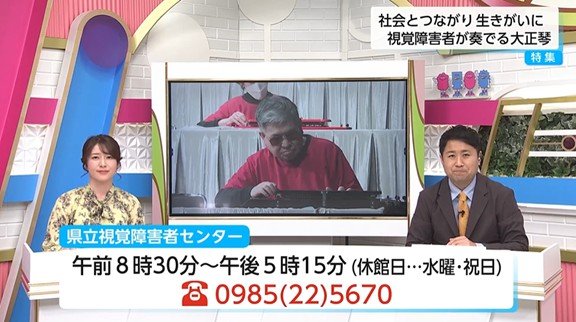

「よこはま・たそがれ」を演奏する桑原さん。

演奏会を聴いた観客からは、「とってもよかった。涙が出てきそう。(大正琴が)楽しみになっているところがよかった。音楽ってすごい」という声が聞かれた。

視覚障害者 桑原靖さん:

まさに生きがい。大正琴。こういう活動がある、楽しんでいる視覚障害者もいるんだということがまだまだ知られていない。自分ひとりじゃないんですよと言いたい。

視覚障害者のための大正琴教室は、障害者が社会に踏み出す機会となるだけでなく、健常者が障害への理解を深めるきっかけにもなっていた。

今年3月末時点での県内の視覚障害者は3298人。桑原靖さんは「視覚障害者の方が活動やイベントに気付く機会が少ないので、身近にいたら教えてほしい」と話していた。

県立視覚障害者センター 0985(22)5670

午前8時30分~午後5時15分(休館日:水曜・祝日)

(テレビ宮崎)