昭和100年の節目に当たり、激動のこの100年を教科書を通して振り返る。歴史的な出来事は、教科書を通じてどのように子供たちに伝えられてきたのだろうか。

教科書には社会情勢が反映

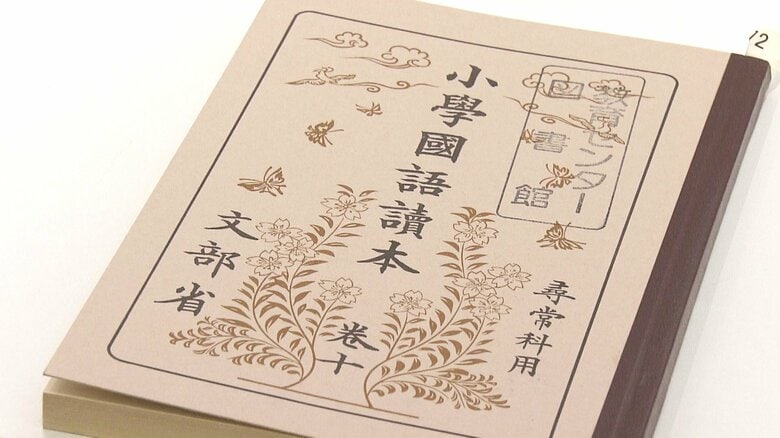

昭和初期から現代まで、教科書を通じて時代ごとの特徴がまとめた企画展が坂井市の教育博物館で開かれている。

目立つのは、国語の教科書。その理由について博物館の柏谷修一さんは「国語の教科書にはノンフィクションや物語があり、子供たちに伝えたい内容がよく反映されている」とし話す。

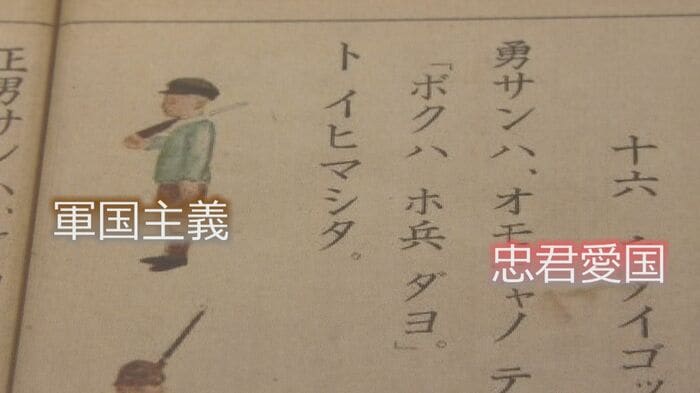

特に、昭和16年の太平洋戦争開戦から昭和20年の終戦にかけて、小学校は軍国教育を行う国民学校に変わり、教科書は軍国主義・忠君愛国を説く内容が目立つように。

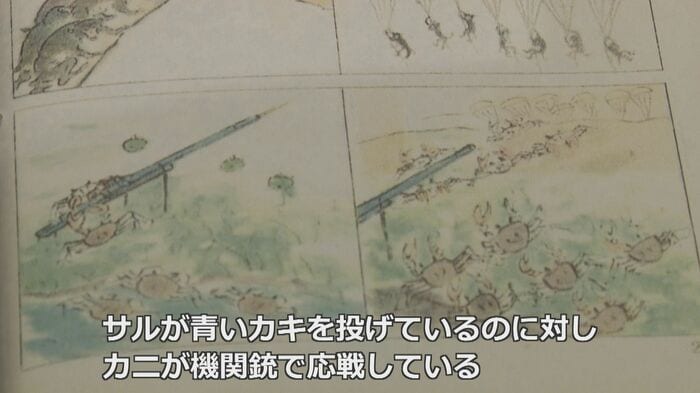

柏谷さんが小学1年生の算数の教科書を例に教えてくれた。「例えば、足し算や引き算は、さるかに合戦の絵が描かれていて、さるが青いカキを投げているのに対し、カニが機関銃で応戦している」

軍国主義から“戦争放棄”、高度経済成長へ

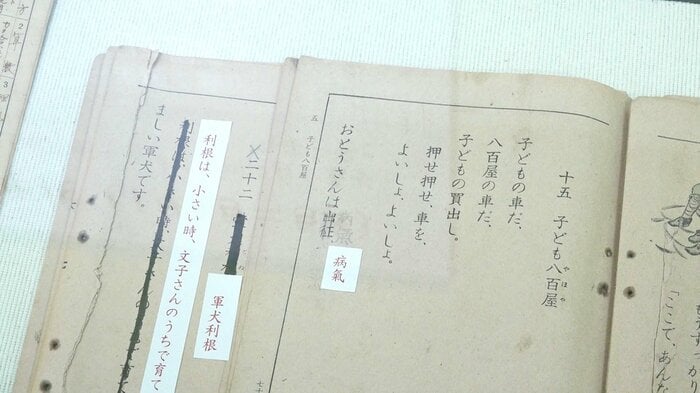

戦後は一転、軍国主義が禁止に。軍事的な記述や戦争を美化するような部分を墨で塗る「墨塗り教科書」が使われるようになった。

よく見ると、墨の部分が薄いため書いてある文字が見える。「本来なら消えている内容が見ることができる貴重な資料。例えばお父さんは「出征」と書いてある部分は「病気」に変えている」(柏谷さん)

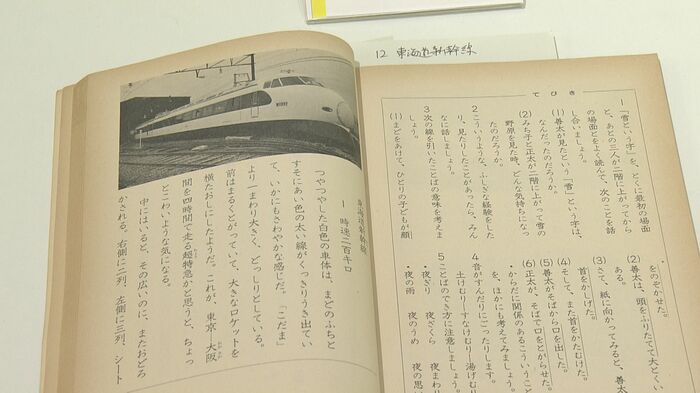

急激な経済成長を遂げた昭和30年代、40年代には、高度経済成長を象徴するダムの建設や新幹線、高速道路の開通などが教科書で取り上げられた。

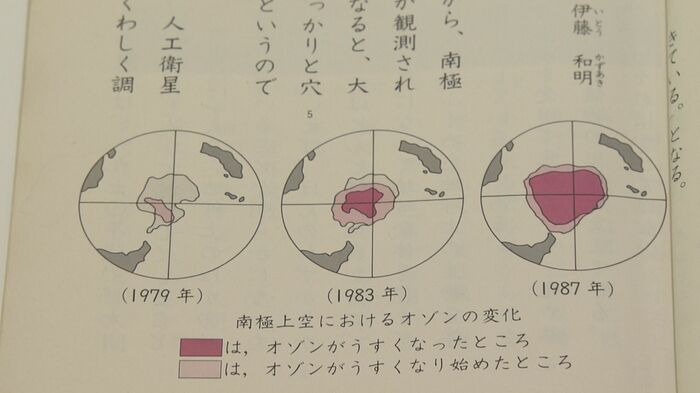

昭和50年代、60年代になると、地球の温暖化やオゾン層の破壊など、国内だけでなく海外にも目を向けた説明文が目立つように。「この時代から、国語で社会的な事象を取り上げることが減ってきている。読み書きも大事だが、それ以上に発表やまとめたりということを重視するようになり減ってきた」(柏谷さん)

平成に入り“時事的テーマ”は減少

平成に入り、考える力や体験的な学びに重点が置かれるようになってからは、時事的な話題の取り扱いが減少。ただ、どの時代も教科書で扱われるテーマがある。

それは、戦争や震災の被害者のことだ。

「当時は記憶に新しいがだんだん忘れていく。そういったことをいつまでも忘れずにいてほしいと考えているのではないか」(柏谷さん)

教科書を通してこの100年を振り返ると、時代ごとの子供たちの学びには日本の社会の変化が色濃く映し出されていた。