「祖母は広島の被爆者、父はユダヤ系イギリス人として戦争の迫害に直面しました。2つの深い歴史を受け継ぐからこそ、私は平和のメッセージを伝える責任を自分ごととして受け止めて来ました」

こう語るのは、日英ハーフのイギリス人、デビッド・ウォーサイム氏(47)。

幼少期を日本で過ごした後に家族と渡英、今はEzen財団の創設者として、日本の美術・歴史を「敷居を下げて」学べる場をつくり、日英の文化交流を深める活動を続けている。

ロンドン中心部・エンジェルの一画にある、コレクション展。

ウォーサイム氏は、そこで、世界から集めた痛みと希望をそっと並べる。

個人の記憶から始まり、知られざる苦悩、現実への気づき、そして、いまを生きる私たちの問いへと静かに開かれていく。

デビッド・ウォーサイム氏:

誰かを非難するためではなく、命のはかなさと、人が人を思いやることの大切さを伝えたい。

海外からも多くの人が訪れ、涙を流し、学び、驚き、この歴史がいかに知られていないかを痛感して帰るという。

戦後80年——その記憶は、いま誰の手に、どんな言葉で手渡されるのか。

“被害と加害”に単純化せず 人間の葛藤に光を当てる

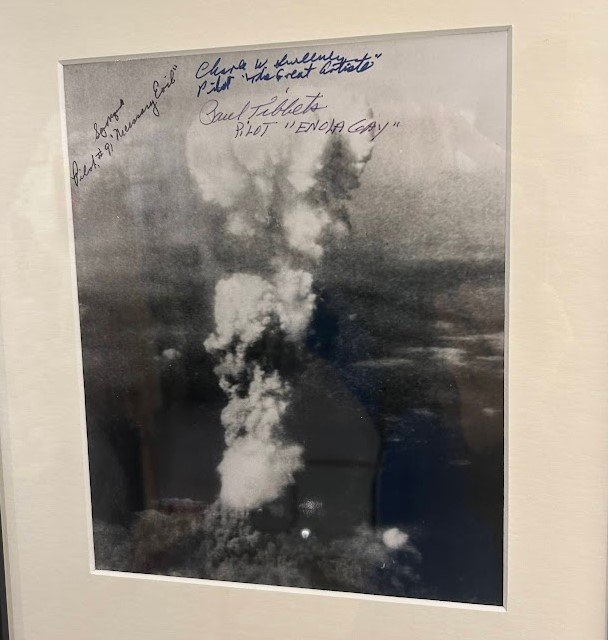

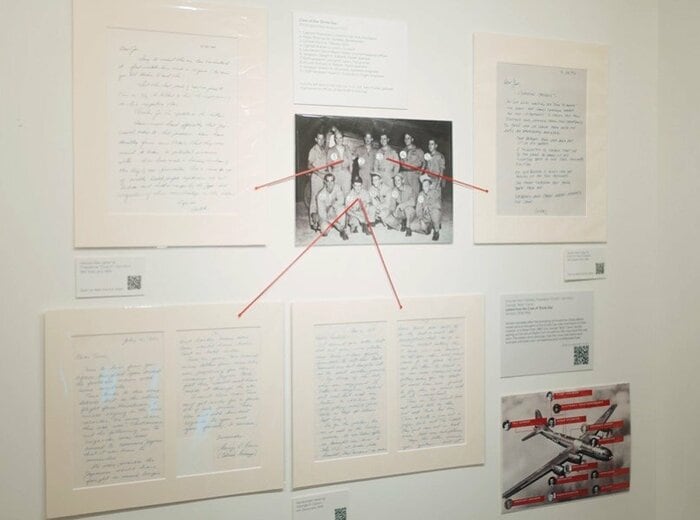

会場には、広島の被爆の記録や写真、絵画に加え、アメリカ軍兵士に関する資料も置かれている。

デビッド・ウォーサイム氏:

アメリカのパイロットがどんな思いで、どういう成り行きで8月6日に行き着いたのかを突き止めたい、そんな思いがありました。私はこの建物の上の階で生活しています。原子爆弾の投下に関与した当事者のサイン入り写真、これを建物の中に置いて寝ることに、当時はものすごく違和感を抱きました。

デビッド・ウォーサイム氏:

しかし時がたつにつれ、これまで意識していなかった人たち、例えばB-29爆撃機を操縦した人々や、その後広島の復興を助けたアメリカ兵たちについて知ることができました。彼らもまた別の苦しみを抱えていました。

原子爆弾を投下した側の当事者についても、当時の葛藤や、その後の人生に刻まれた痛みを手がかりに、被害と加害という構図に単純化せず、個々の人間の葛藤に光を当てる。

そこには「戦争に真の勝者はいない」という、重く静かなメッセージがある。

展示は誰かを断罪することを目的とせず、「極限状況に置かれた一人ひとりの人間性」に光を当てる。

平和公園に届けられる数え切れない折り鶴は、年に一度、宮島・大聖院で供養の焼納が行われる。その灰を素材に用いたというガラス作品は、祈りと鎮魂を形にする試みだ。光を受けるたびに、過去の痛みを忘れず、未来を照らす希望を思い起こさせる。

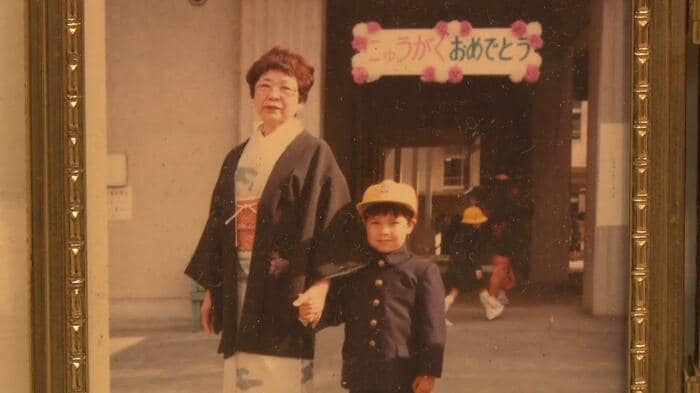

握りしめた手…祖母の記憶から始まった物語

ウォーサイム氏の祖母は若くして被爆し、倒壊した建物からはい出て、家族を助けた。

デビッド・ウォーサイム氏:

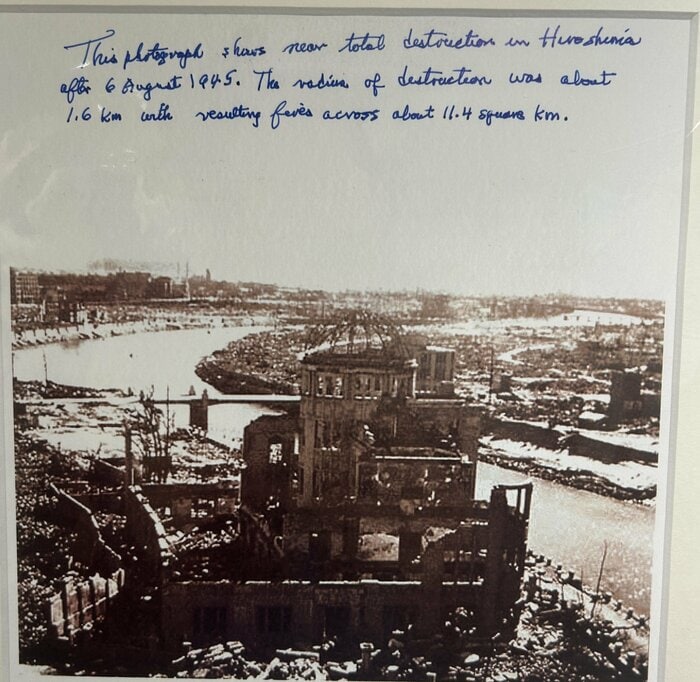

原爆によって半径約1.6kmが壊滅的な被害を受けたそうですが、当時20歳だった祖母は、配給の仕事中で約1.2km地点にいた。気がついたら崩れた建物の下にいた。

デビッド・ウォーサイム氏:

はい出て実家に走り帰ったら、曾祖父が下敷きになっていた。必死に手を引っ張って、がれきから助け出したそうです。

ウォーサイム氏は、祖母の手を握って眠った幼い日々を思い出す。その手は、がれきの中で必死に命をつないだ手であり、同時に、次の世代に「生き延びた経験を語り継ぐ」手でもあった。

デビッド・ウォーサイム氏:

戦後80年、被爆者の声が時とともに失われつつあるいま、記憶を受け継ぎ、確かな言葉で未来に手渡すことが大切です。

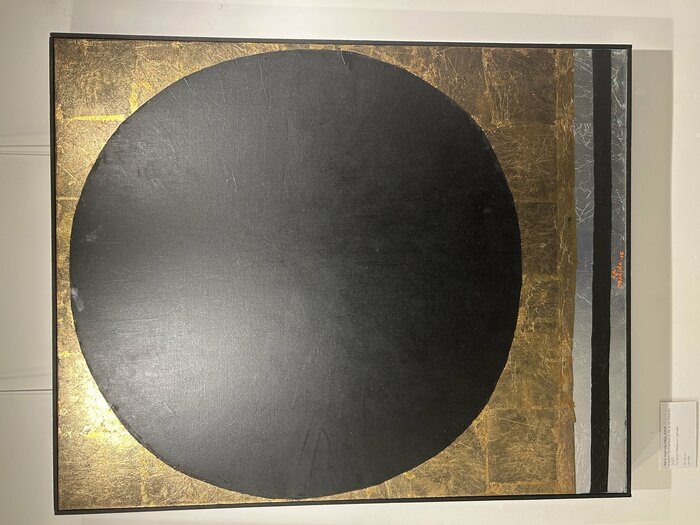

元特攻隊員が描いた「漆黒の円」込められた意味は

イスラエルやウクライナなど、いまも紛争が続く世界。

ウォーサイム氏は、エゴや貪欲、思いやりの欠如が戦争を生むと指摘し、「過去から学べているのか」と問いかける。歴史を学ぶとは、誰かを責め続けることではなく、同じ過ちを繰り返さないための想像力を養うことだ。

“神風特攻隊”として訓練を受け、出撃を待つ間に終戦を迎えた吉田堅治氏(1924-2009)の作品『命と平和』には、深い黒の円が描かれている。

デビッド・ウォーサイム氏:

赤、青、黄色、たくさんの色を混ぜれば混ぜるほど、どんどん黒くなります。つまり、すべての人間を受け入れると黒くなる。私たちは黒を受け入れなければいけない。

多様な色を混ぜると黒に近づくように、異なる人種・宗教・文化を排除せずに受け入れる。“一色だけの正しさ”で他者を裁くのではなく、互いの違いを受け止め合う勇気を——作品はそんな気づきを促しているように感じる。

“和の手ざわり”と“調和のひびき” エンジェルで育まれる対話

エンジェルは多文化が息づく街。会場の周囲には、さまざまなバックグラウンドの店や人が集う。

デビッド・ウォーサイム氏:

ここの道沿いでも、隣は中華の飲食店。その隣はスリランカ。イタリアン、トルコ、いろんな人種が入り交じっています。すべてを混ぜた中、本当に皆さんの気持ちを合わせて、考えていける場所だと思います。

多様性が当たり前、日常であるこの場所だからこそ、偏らない語り方で、来場者がそれぞれの立場から考え、対話を始められる。「記憶」は国境を越えて、いまを生きる私たちの問題として立ち上がる。

ウォーサイム氏は9月、関連企画として、「Festival for Peace(平和の祭り)」を主催した。着物や和の文化を紹介するだけでなく、宗教や文化、国籍にかかわらず誰もが参加でき、楽しめることがコンセプト。折り紙のワークショップや音楽・ダンスなどを通じた「和(日本の文化)」と「調和(世界の共生)」の響きが、新たな輪を結んでいた。

デビッド・ウォーサイム氏:

私が世界に伝えたいのは、シンプルでありながら深遠なメッセージです。人間性を思いやりと愛で抱きしめること。私たちはあまりにもしばしば互いを裁きます。西洋では、誰かが他文化を受け入れると、それが文化の盗用だと批判されることがあります。

デビッド・ウォーサイム氏:

しかし、本来は称賛すべき「理解」と「感謝」のはずです。なぜ自らを枠にはめなければならないのでしょうか。なぜ違いばかりに注目し、私たちを結びつけるものを祝えないのでしょうか。共通の人間性を受け入れることは一見簡単そうに聞こえますが、実は現代における最大の課題のひとつなのです。

デビッド・ウォーサイム氏:

平和、共感、人間の連帯――これらこそ、祖母が私に託し、父が受け継ぎ、そして今、私が普遍的なメッセージとして伝えようとしている価値なのです。

被爆三世として、そしてユダヤの血を引く者として、“対立”ではなく“手渡し”の語りで、記憶を未来へつなげようとしている。