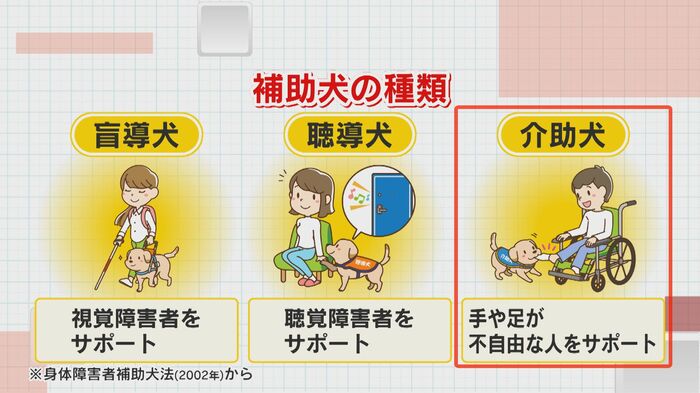

10月1日は「秋の補助犬の日」。補助犬(身体障害者補助犬)とは、障がいを抱えた人をサポートする犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)の総称。特別な訓練を受けており、ペットではない。「補助犬の存在で人生が変わった」と話す男性の生活に密着した。

筋ジストロフィーで車椅子生活に

国の指定する難病『筋ジストロフィー』を患っている福岡・久留米市の久原貫太さん(35)。2年前に補助犬を迎えた。

久原さんが病に襲われたのは、中学生の時。父や叔父、叔母も『筋ジストロフィー』を患っていた中での診断だった。

遺伝性の病気のため、「自分も発症することに覚悟はあった」というが、「実際に医師から診断を受けた時はショックでした」と久原さんは、当時を振り返る。

病状は次第に悪化。20歳を超えた頃には、車椅子生活となり、日常生活のほとんどでサポートが必要になった。

そうした中、久原さんの元にやってきたのが、介助犬の『サンちゃん』だ。久原さんにとってサンちゃんは、「障害を持っていても、社会に参加して自立した生活を手助けしてくれる存在」だという。

補助犬には、盲導犬や聴導犬、そして、手足が不自由な人をサポートする介助犬があり、サンちゃんは、介助犬にあたる。

命綱の携帯を持って来てくれる存在

「サンちゃん!靴下お願いします。靴下プル」と久原さんが話し掛けると、サンちゃんは、足を噛むことなく器用に久原さんの靴下を脱がせる。「携帯持って来てくれる?テイク携帯!」と声を掛けると、素早く携帯を持ってくる。

久原さんが、「携帯を持ってきてくれる存在が、近くにいるのは、すごく安心します」と話すのには、深い理由がある。実は、久原さんは以前、自宅の台所で転倒して骨折した際、その場から動く事ができず、助けを求めることができなかった辛い経験がある。手元に携帯がなかったためだ。筋ジストロフィーを患う久原さんにとって、“携帯”は、正に命綱。介助犬のサンちゃんの存在は、文字通り久原さんの“命を支えている”と言っても過言ではないのだ。

同居する母親のひろ子さんもサンちゃんに全幅の信頼を寄せている。「貫太の音とか、声とか、仕草に凄い反応するんですよ。『自分の仕事だ』みたいな感じで。本当に貫太に寄り添って、安心感を与えているんです」。

3年前、同じ病を抱えていた叔父と叔母を相次いで亡くした久原さん。将来への不安が高まる中、出会ったのが介助犬のサンちゃんだった。これまでは、外出することさえも躊躇っていたが、「サンちゃんと一緒だと外に出る機会が増え、できないと諦めていたことが、できるようになってきた」と久原さんは笑顔で話す。

現在、デザインの仕事をしている久原さん。名刺には、サンちゃんと自身の笑顔をアイコンとして描き、介助犬との生活をアピールしている。「充実感。幸福感。サンちゃんが来てくれて良かった」と全て前向きに捉えることができるようになったという。

介助犬は全国に僅か57頭だけ

久原さんのように介助犬を必要とする人は、全国で約1万5000人と試算されている。しかし、現在、介助犬の数は、全国でわずか57頭(2025年4月時点)。福岡県内では、1頭しかいない。介助犬は、盲導犬と比べ、数も少なく社会の認知度も低いのが現状だ。

介助犬1頭を育成するには、通常1年から1年半の時間が必要で、費用は200~300万円かかる。しかも育成を行っているのが民間の団体で、育てる人材や費用が不足していることなどから、すぐに増やすことはできないという。

日本介助犬福祉協会理事長の川崎元広さんは、「この活動は、寄付によって支えられているので、どうしても資金面で行き詰る。難しい課題として残っている」と現状を説明すると共に、広く、介助犬の理解を求めている。

この日、久原さんの姿は、福岡市・天神にあった。大学の入学説明会に参加するためだ。福祉の現場での経験を生かし、久原さんは、社会福祉士の資格取得を目指し、学び直すことを決めたという。

その決断を後押ししたのは、やはりサンちゃんだった。「サンちゃんが、僕の心を支えてくれている。自分も誰かの心の支えになれたら」と久原さんは、前を向く。

2002年10月1日に施行された身体障害者補助犬法では、公共施設、公共交通機関、不特定多数の人が出入りする民間施設(スーパー、レストラン、ホテルなど)は、補助犬同伴の受け入れが義務付けられている。

久原さんは、2025年11月から、久留米の地域情報誌にサンちゃんとの日常を描くコラムの執筆を始める予定で、介助犬の存在と利用者の生活を知ってもらえればと笑った。

(テレビ西日本)