東京・杉並区で9月30日夜、2階建ての住宅が倒壊した。かなりの築年数が経っていたという住宅だが、なぜこのタイミングで倒壊したのか。不動産鑑定士で1級建築士の木村修さんと見ていく。

「もともと崖であったり傾斜地であったところ」

1日、取材で現地に行ったという木村さん。「私も杉並区内で耐震診断を業務としてやっておりますが、こういった擁壁が倒壊するのは非常にまれといいますか、今まで見たことがない。相当ビックリしました」と驚きを隠せない。

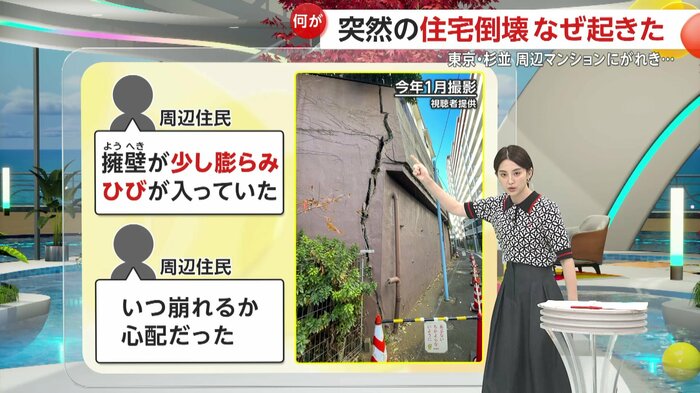

今回倒壊が起こった場所は、杉並区の住宅街だった。

倒壊した家は木造2階建ての住宅で、通りを挟んで向かい側に大きいマンションがある。

周辺住民の話によると「築30年から40年以上では」とのことで、この住宅がマンション側に倒壊した。

倒壊した家について、場所の特徴を改めて見ると、どのように分析できるのか。

不動産鑑定士・木村修さん:

この家からちょっと北側に善福寺川という川が流れておりまして、全体的に傾斜地なんですね。その中で、横に大きなマンションがありますが、その土地との高低差が4~5メートルあって、かなり古い擁壁の上に木造の住宅が建っていたという状況でした。

もともと崖であったり傾斜地であったというところでございます。

改めて倒壊直後の映像を見てみると、崩れた住宅のがれきが細い道路を完全にふさいでしまっている。家具などは見えるが、どの部分かも分からないくらい粉々になってしまっている印象だ。

「ゲリラ豪雨…地盤の中に水がたまって」

倒壊後の映像から分かることは、どういったことがあるのか。

不動産鑑定士・木村修さん:

建物自体は古かったとはいえ、建物そのものが壊れたというよりは、地盤が崩壊して、それに伴って建物も一緒に流れてきたという現象だと思います。

気になる証言もある。

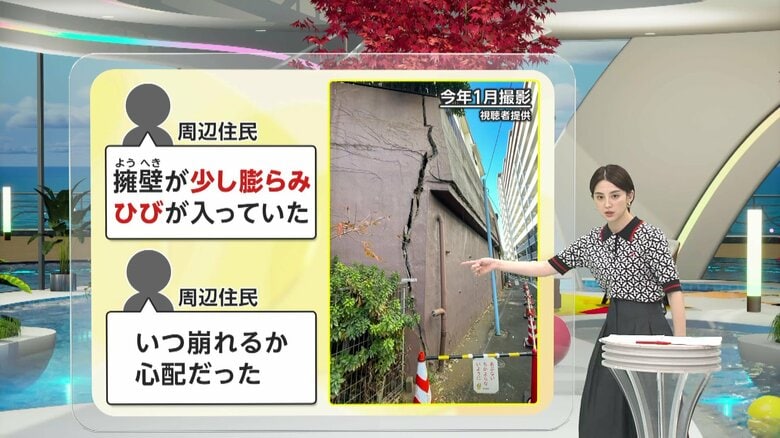

周辺の住民によると「ガシャガシャと音がして倒れた」「スローモーションみたいに崩れ落ちた」「亀裂がもともと入っていた家だった」という証言があったが、「擁壁が少し膨らんで、ひびが入っていた」「いつ崩れるか心配だった」という声も入っている。

木村さんも指摘した擁壁を見てみると、ひびが入っていた。これが原因だったと考えられるのか。

不動産鑑定士・木村修さん:

結局、擁壁っていうのは高低差の中にある土、土圧といいますが、これを押さえるように立っているんですが、それが土圧で押されて元の位置から変形している、変異している状態で、それで隙間ができたと。

青井実キャスター:

力のかかり具合としては、擁壁にその上の家が、かなり力としては押している感じなんですか?

不動産鑑定士・木村修さん:

建物自体の重さもあることはありますが、それよりも地盤自体の土圧、及び最近、ゲリラ豪雨といって、かなり水が集中的に降る、そういった時に地盤の中に水がたまって、水圧がかなり作用していた可能性もあると思います。

行政の対応「倒壊リスク明確でない限り難しい」

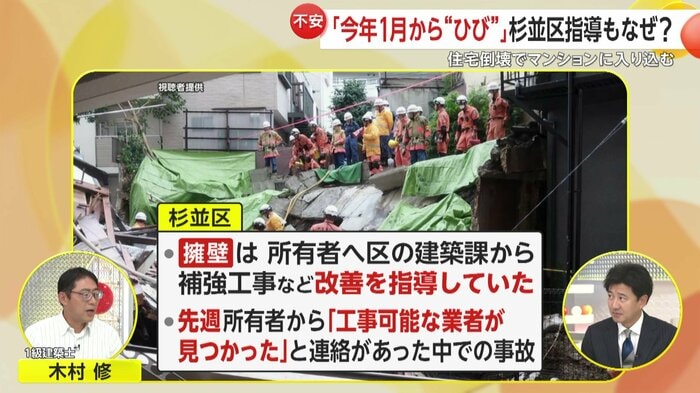

今回の倒壊について、杉並区の建築課は、擁壁の補強工事など改善するように指導していた。先週、所有者から工事が可能な業者が見つかったという中での事故だったという。

指導以外に行政がやれたことはあったのか。

不動産鑑定士・木村修さん:

私もそのあたりのことを考えてみましたが、私権、私の権利の中で、個人の所有地であり擁壁も個人の所有物ですので、これに対して行政からいろんな指導をするというのは、よほどの法的な根拠だったり倒壊するリスクが明確でない限りは、なかなか積極的な指導は難しいんじゃないかと思います。

SPキャスター パトリック・ハーラン氏:

難しいですね。イメージとして、アメリカとかヨーロッパに比べて、日本では住宅の所有主の権利が優先されますけど、周りに危険、リスクを及ぼす時点で、これは公益がかかっている問題だと思います。権利とか費用は後回しして、とりあえず修繕してほしかったなと思います。

不動産鑑定士・木村修さん:

そういった意味では、区のほうも所有者に対してそういった指導をして、建築会社も見つかったという、まさかっていう現象ではないかと私はみています。

青井実キャスター:

1月に亀裂が入っている映像もありましたが、あの時に何かできたのか、そういったところも含めて今後、検討していかなければいけないということになります。

(「イット!」10月1日放送より)