データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

プレスリリース配信元:ALL DIFFERENT株式会社

管理職意識調査(部下の育成・人事評価編)

累計20,000社450万人以上の組織開発・人材育成を支援するALL DIFFERENT(オールディファレント)株式会社(所在地:東京都千代田区 代表取締役社長:眞崎大輔)および「人と組織の未来創り(R)」に関する調査・研究を行うラーニングイノベーション総合研究所(R)は、2025年5月20日~7月17日の期間で、管理職531名を対象に「管理職意識調査」を行いました。本リリースでは、回答者のうち課長クラス以上の管理職の「部下育成」に焦点を当てた結果を公表します。

背景

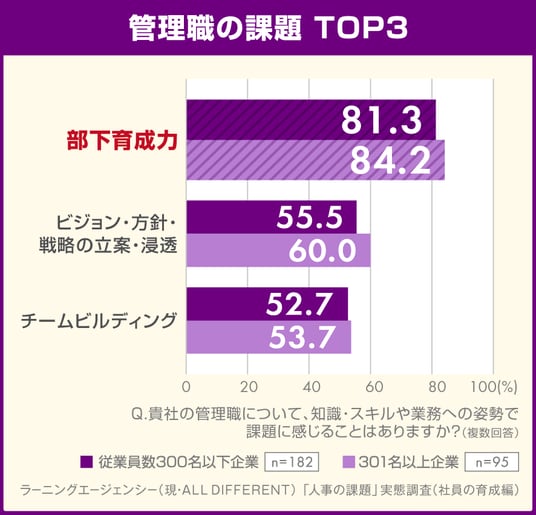

若手社員の早期離職が社会課題として注目される中、「育ててもすぐ辞めてしまう」という管理職の声が増えています。特に、当社が人事担当者に対して実施した調査*によると、8割以上の人事担当者が管理職の「部下育成力」に課題を感じている結果となりました。

* 「人事の課題」実態調査(社員の育成編) https://www.all-different.co.jp/download/all/news_20230126.pdf

部下育成の中でも特に難しいとされている「評価」において、近年では多くの企業で、勤続年数ではなく、役割や成果に基づいて評価する流れが加速しており、評価の公平性・透明性が不足する企業では、優秀人材の流出のリスクが高まるとされています。本調査リリースでは、「部下育成」の中でも「評価」「フィードバック」「離職防止への取り組み」の切り口で、管理職の実態に迫ります。

調査結果の詳細

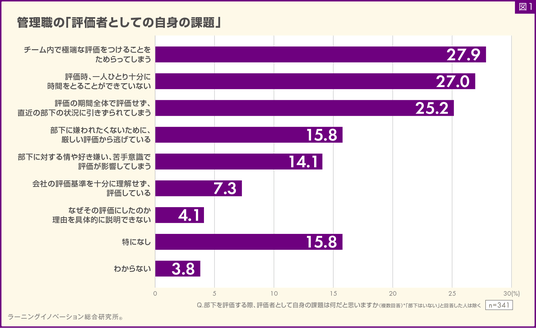

1.評価者としての最大の課題、「チーム内で極端な評価をつけることをためらってしまう」まず初めに、課長クラス以上の管理職(以下「管理職」と記載)は、部下を評価する際、評価者としてどのような課題を抱えているか質問しました。

結果、「チーム内で極端な評価をつけることをためらってしまう」と回答した割合が27.9%と、最大の割合になりました。次に、「評価時、一人ひとり十分に時間をとることができていない」が27.0%、「評価の期間全体で評価せず、直近の部下の状況に引きずられてしまう」が25.2%となりました(図1)。

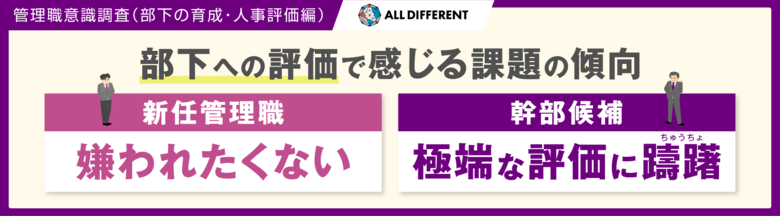

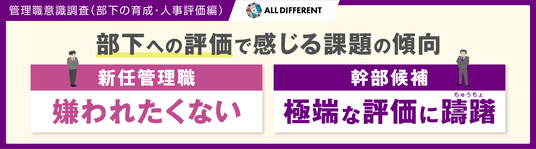

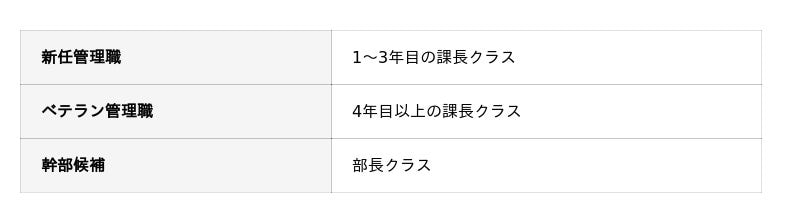

2.ステージ別の評価者としての課題、新任管理職は「部下に嫌われたくない」の割合が高く、幹部候補は「極端な評価をつけることへのためらい」が突出

次に、評価者としての課題について、管理職のうち1~3年目の課長クラスを「新任管理職」、4年目以上の課長クラスを「ベテラン管理職」、部長クラスを「幹部候補」と3つのステージに分類し、ステージ別に違いがあるか見ていきます。

結果、新任管理職では、「評価の期間全体で評価せず、直近の部下の状況に引きずられてしまう」の割合が28.8%と最も高く、次に「評価時、一人ひとり十分に時間をとることができていない」が25.8%、「チーム内で極端な評価をつけることをためらってしまう」「部下に嫌われたくないために、厳しい評価から逃げている」が同率で23.5%と続きました。「部下に嫌われたくないために、厳しい評価から逃げている」の回答は、他のステージよりも10ポイント以上高く、「会社の評価基準を十分に理解せず、評価している」(12.1%)は、他のステージより2倍以上高い回答割合になりました。

ベテラン管理職では、「評価時、一人ひとり十分に時間をとることができていない」の割合が27.9%と最も高く、次に「チーム内で極端な評価をつけることをためらってしまう」が26.1%、「評価の期間全体で評価せず、直近の部下の状況に引きずられてしまう」が22.5%と続きました。

幹部候補では、「チーム内で極端な評価をつけることをためらってしまう」の割合が35.7%と最も高く、他ステージと比べて突出していました。次に、「評価時、一人ひとり十分に時間をとることができていない」(27.6%)、「評価の期間全体で評価せず、直近の部下の状況に引きずられてしまう」(23.5%)と続きました(図2)。

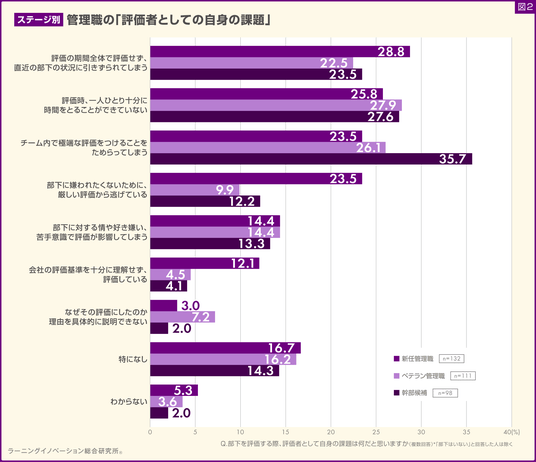

3.部下について理解していること、新任管理職は「業務領域」、ステージが上がるにつれて「改善すべき課題や短所」「言葉・行動における特徴」が高まる

適切な評価を行うためには部下に関する理解が不可欠ですが、管理職は、どれほど部下について把握できているでしょうか。管理職が部下について理解していることを複数回答で質問しました。

新任管理職は「部下の現状の業務領域」と59.8%の方が回答し、最も高くなりました。次に、「部下の成果およびその変化」が51.5%、「改善すべき課題や短所」が50.0%と続きました。「部下のキャリア志向(将来なりたい姿)」「求める人材像に近づくために任せるべき業務領域」「部下の情意(思考・感情・態度)における特徴および変化」は、他のステージに比べて低い点が特徴的です。

ベテラン管理職では、「部下の現状の業務領域」が58.6%と最も高く、次に「部下の成果およびその変化」「改善すべき課題や短所」が同率で55.0%と続きました。

幹部候補では、「改善すべき課題や短所」「部下の言葉・行動における特徴および変化」がともに56.1%と最も高く、次に「部下の現状の業務領域」が52.0%、「部下の成果およびその変化」が51.0%と続きました(図3)。

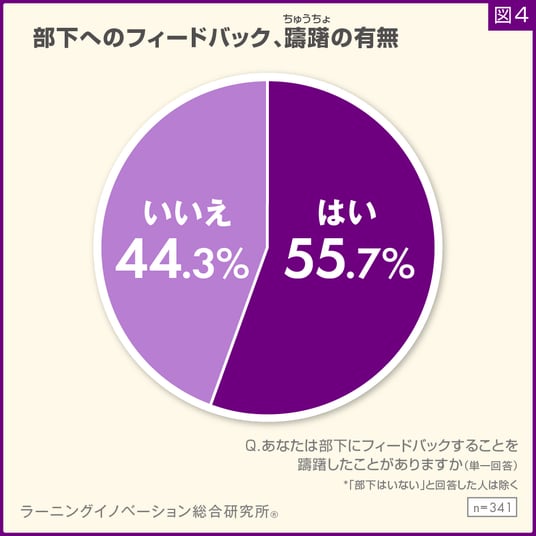

4.部下へのフィードバック、半数以上が「躊躇(ちゅうちょ)したことがある」と回答

図2より、管理職はステージが上がるにつれて、チーム内で極端な評価をすることをためらう傾向にあることがわかりました。では、評価だけでなく、日頃の部下へのフィードバックでも、ためらいを感じることはあるのでしょうか。

部下がいる管理職に、フィードバックすることを躊躇(ちゅうちょ)したことがあるかと質問したところ、半数以上が「はい」と回答する結果となりました(図4)。

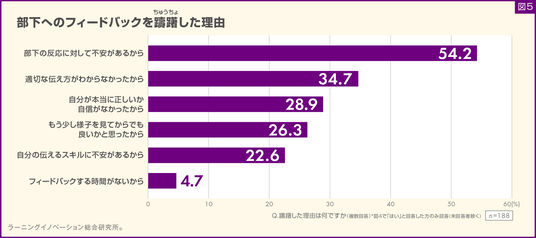

5.部下へのフィードバックを躊躇した理由、1位は「部下の反応が不安」、半数以上が回答

続けて、部下へのフィードバックを躊躇したことがある管理職へ、その理由を質問しました。

結果、「部下の反応に対して不安があるから」と回答した割合が54.2%と最も高くなりました。次に、「適切な伝え方がわからなかったから」(34.7%)、「自分が本当に正しいか自信がなかったから」(28.9%)と続きました(図5)。

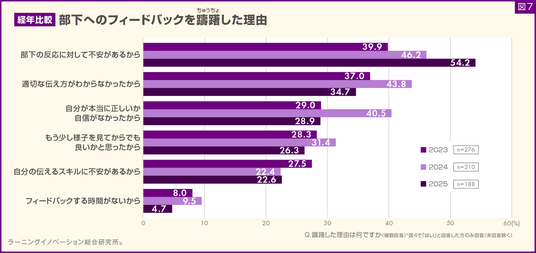

6.部下へのフィードバックを躊躇した理由、ステージ関係なく「部下の反応が不安」が上位に。その割合は2023年から2年連続増加し、初の半数超え

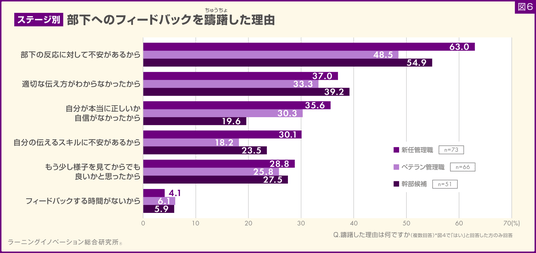

さらに、部下へのフィードバックで躊躇した理由をステージ別・経年別に比較しました。

まずステージ別に比較すると、新任管理職では「部下の反応に対して不安があるから」が6割超となり、ベテラン管理職よりも14.5ポイント高くなりました。次に、「適切な伝え方がわからなかったから」(37.0%)、「自分が本当に正しいか自信がなかったから」(35.6%)が続きました。「部下の反応に対して不安があるから」「自分が本当に正しいか自信がなかったから」は、他のステージと比較して最大の割合となりました。

ベテラン管理職では「部下の反応に対して不安があるから」(48.5%)が最も高く、次に「適切な伝え方がわからなかったから」(33.3%)、「自分が本当に正しいか自信がなかったから」(30.3%)と続きました。

幹部候補では「部下の反応に対して不安があるから」(54.9%)が最も高く、次に「適切な伝え方がわからなかったから」(39.2%)、「もう少し様子を見てからでも良いかと思ったから」(27.5%)と続きました。「適切な伝え方がわからなかったから」の回答は、他のステージと比較して最大の割合となりました(図6)。

次に、2023年から3年間、各年度の管理職の回答を見たところ、「部下の反応に対して不安があるから」は3年連続でトップでした。さらにその回答割合は連続で増加しており、今年は初めて半数を超える結果となりました(図7)。

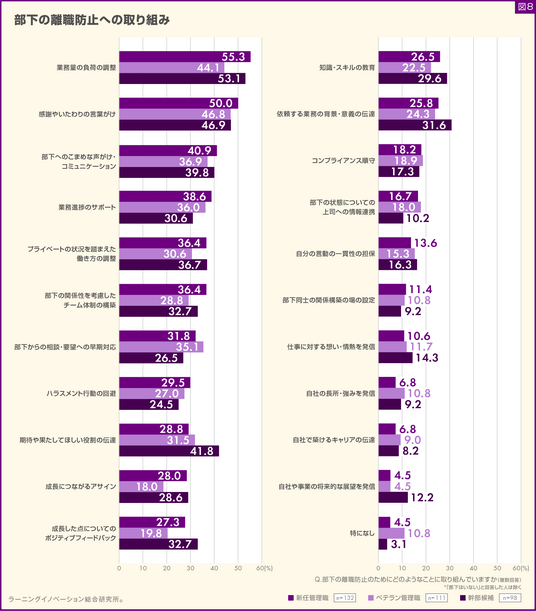

7.部下の離職防止への取り組み、「業務量の負荷の調整」「感謝やいたわりの言葉がけ」が多い。ステージが上がるにつれて「期待の伝達」も高まる

最後に、部下の離職防止のためにどのようなことに取り組んでいるかを質問しました。

結果、新任管理職は「業務量の負荷の調整」が55.3%と最も高く、次に「感謝やいたわりの言葉がけ」が50.0%と続きました。

ベテラン管理職では、「感謝やいたわりの言葉がけ」が46.8%と最も高く、次に「業務量の負荷の調整」が44.1%と続きました。

幹部候補では、「業務量の負荷の調整」が最も高く、53.1%となりました。次いで「感謝やいたわりの言葉がけ」が46.9%、「期待や果たしてほしい役割の伝達」が41.8%と続きました。「期待や果たしてほしい役割の伝達」は他ステージより10ポイント以上高くなりました(図8)。

まとめ

本リリースでは、部下育成において、管理職がどのような課題を抱えているか、調査結果についてまとめました。管理職の重要な役割の1つである「評価」に関する課題では、「極端な評価をつけることへのためらい」が最も多くなりました。ステージ別でみると、新任管理職は「直近の部下の状況にひきずられる」「部下に嫌われたくない」「会社の評価基準を十分に理解していない」が他ステージと比較して高い割合となり、評価の経験・スキル不足により、印象や感情に左右されやすい傾向が見受けられました。幹部候補では「極端な評価をつけることへのためらい」が高い割合となり、組織内のバランスへの意識や影響力が大きいがゆえの慎重な姿勢が見受けられました。

部下を評価するには、部下を理解することが必要不可欠です。部下について理解していることを調査したところ、新任管理職・ベテラン管理職は、共通して「業務領域」「成果」などの現在の姿を見る傾向にあることがわかりました。一方、幹部候補は「改善すべき課題や短所」「部下の言葉・行動における特徴および変化」の割合が高く、現状から推測し、今後の姿を長期的に見据える傾向にあることがわかりました。

評価時の課題で最も高かった項目が「極端な評価をつけることへのためらい」でしたが、日頃、部下へフィードバックする際にためらうことがあるか調査しました。結果、管理職の半数以上がフィードバックに躊躇していることがわかりました。その最大の理由としては、「部下の反応が不安」がどのステージにおいても上位に挙がり、2023年から3年間で増加傾向にありました。また、新任管理職やベテラン管理職より、幹部候補の方が「適切な伝え方がわからない」と回答する割合が高くなりました。それらの背景には、自身の言動がハラスメントに相当しないか、納得感の高いフィードバックができず不満に感じた部下が離職してしまわないか、などの不安があるのかもしれません。

部下の離職防止のために取り組んでいることでは、ステージ共通して「業務量の負荷調整」「感謝やいたわりの言葉がけ」が上位でした。新任管理職・ベテラン管理職では「こまめな声がけ・コミュニケーション」が高く、日頃のこまめなコミュニケーションを通じ、手探りながら信頼関係の構築を試みていることがわかります。一方、幹部候補は「期待や果たしてほしい役割の伝達」が上位となり、組織視点で戦略的に人材配置や育成に取り組むことで、離職防止を図っていることがわかりました。

考察「適切な評価のために、企業ができること」

本調査より、管理職が部下を評価するにあたり課題に感じていることや、フィードバックにおける躊躇の状況などがステージ別で明らかになりました。評価者としての自身の課題について、「チーム内で極端な評価をつけることをためらってしまう」がベテラン・幹部候補の管理職では上位に挙げられました。新任管理職の場合は「部下に嫌われたくないために、厳しい評価から逃げている」の回答割合が、ベテラン・幹部候補の管理職と比べて10ポイント以上高い結果となっています。また、半数以上の管理職が部下へのフィードバックを躊躇したことがあり、いずれのステージでも「部下の反応に対して不安があるから」といった理由が最も高くなりました。その中でも新任管理職の回答割合は6割を超えており、少なくない数の管理職が、評価やフィードバックで部下に厳しい内容を伝えることにためらっている傾向があると考えられます。

厳しい評価やフィードバックにためらう背景の1つに、部下がネガティブな感情を抱き、周囲にマイナスの影響を及ぼしたり、離職したりする事態を避けたいという心理がうかがえます。また、管理職によっては評価のゴールを「評価結果と処遇を伝えること」だと誤解している場合もあります。

評価のゴールは、「部下が気づきを得て行動が変わることで、より高い成果を創出すること」にあります。もちろん、評価において厳しい内容を伝えることは必須ではありません。ただ、ときには部下と向き合い、厳しい評価を適切にフィードバックすることによって、部下の行動が変わり、本人や組織全体の成長につながるでしょう。

厳しい評価やフィードバックを部下が受け入れて前向きに行動が変わるようにするには、日頃から管理職が部下をよく見て、ポジティブな関わりを持つことが重要です。期待を伝える、成長した点についてフィードバックする、努力をねぎらう、ふとした変化に気づくなどの関わりが積み重なることで、「この上司は、自分を見てくれている」と部下は思い、厳しい評価・フィードバックも受け入れやすくなります。

評価を適切に行うことは、組織全体のパフォーマンス向上にもつながります。企業としては、管理職へ評価制度の目的・仕組み・評価項目の基準を説明することや、評価にあたっての心構えや日常的に行うとよい準備について学ぶ機会を提供するといった取り組みをすることが有効です。

ALL DIFFERENT株式会社

コンテンツマネジメント部 コンテンツ開発リーダー

木下 桃子(きのした・ももこ)

早稲田大学大学院修了後、ALL DIFFERENT(旧トーマツ イノベーション/ラーニングエージェンシー)に入社。コンサルタントおよび研修講師として、サービスの企画・開発、講師育成、中堅企業から大手企業に至るまでの人材育成支援に従事。研修の企画・提案から実施に至るまで、幅広い領域で実績を有する。

研修講師として、管理職向けプログラムを中心に多数登壇。OJT指導者向け研修や女性活躍推進に関連するプログラムなども含め、年間100回を超える研修を実施している。

現在は、管理職育成を目的としたコンテンツ開発をサービス企画・開発チームのリーダーとして、主導。

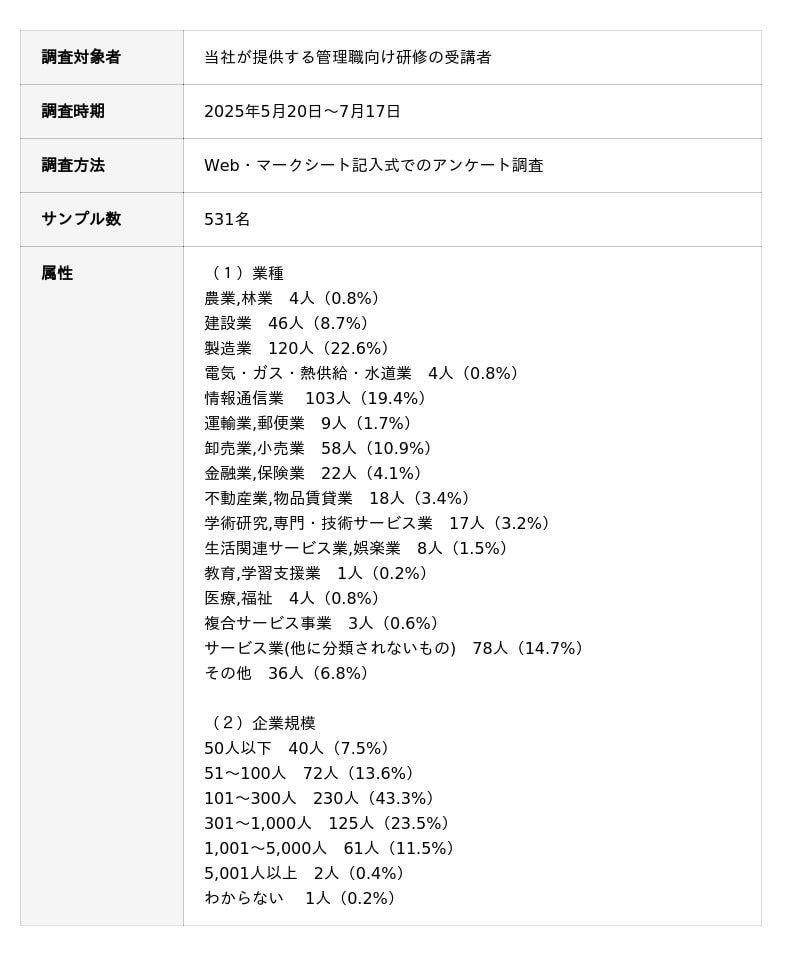

調査概要

*本調査を引用される際は【ラーニングイノベーション総合研究所「管理職意識調査(部下の育成・人事評価編)」】と明記ください

*各設問において読み取り時にエラーおよびブランクと判断されたものは、欠損データとして分析の対象外としています

*構成比などの数値は小数点以下第二位を四捨五入しているため、合計値が100%とならない場合がございます

ラーニングイノベーション総合研究所

「人と組織の未来創り(R)」に関する様々な調査・研究活動を行っている当社研究機関。データに基づいた組織開発に関する解決策を提供。

ALL DIFFERENT株式会社

ALL DIFFERENT株式会社組織開発・人材育成支援を手掛けるコンサルティング企業。

人材育成から、人事制度の構築、経営計画の策定、人材採用までの組織開発・人材育成の全領域を一貫して支援。

《沿革》

2006年 トーマツイノベーション株式会社として人材育成事業を開始し、業界初や特許取得のサービスを多数開発・提供

2019年 株式会社ラーニングエージェンシーとして、デロイトトーマツグループから独立

2024年 ALL DIFFERENT株式会社へ社名変更

代表取締役社長 眞崎 大輔

本社所在地 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町 ITOCiA(イトシア)オフィスタワー 15F(受付)・17F・18F

支社 中部支社、関西支社

人員数 328人(2025年4月1日時点)

事業 組織開発支援・人材育成支援、各種コンテンツ開発・提供、ラーニングイノベーション総合研究所による各種調査研究の実施

サービス 定額制集合研修「Biz CAMPUS Basic」/ライブオンライン研修「Biz CAMPUS Live」/ビジネススキル学習アプリ「Mobile Knowledge」/ビジネススキル診断テスト「Biz SCORE Basic」/IT技術習得支援サービス「IT CAMPUS」/デジタルスキル習得支援サービス「DX CAMPUS」/管理職アセスメント「Discover HR」「Competency Survey for Managers」/人事制度構築支援サービス「Empower HR」

経営計画策定支援サービス「Empower COMPASS」/転職支援サービス「Biz JOURNEY」ほか

URL https://www.all-different.co.jp/corporate

▼ALL DIFFERENT株式会社では事業拡大に伴い、採用活動にも力を入れています。

新卒採用 https://newgraduates.all-different.co.jp/

中途採用 https://career.all-different.co.jp/

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ