プレスリリース配信元:株式会社帝国データバンク

全国企業「休廃業・解散」動向調査(2025年1-8月)

株式会社帝国データバンクは、2025年1-8月に発生した企業の休廃業・解散動向について調査・分析を行った。

SUMMARY

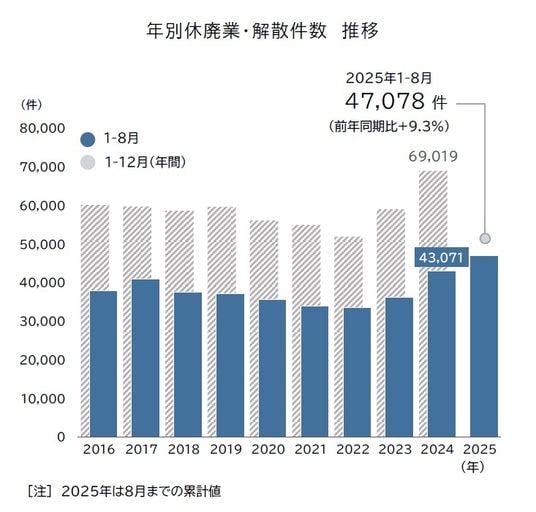

2025年1-8月に全国で休業・廃業、解散した企業は4万7078件に達した。前年同期から約4000件・9.3%増加し、2016年以降で初めて年間7万件台に到達する可能性がある。

休廃業した企業のうち、調査開始から初めて直近損益で「黒字」の企業が5割を下回った。余力があるうちに事業を畳む「円満な廃業」を目指す動きが広がっている。

■ 帝国データバンクが調査・保有する企業データベースのほか、各種法人データベースを基に集計

■ 「休廃業・解散企業」とは、倒産(法的整理)を除き、特段の手続きを取らずに企業活動が停止した状態を確認(休廃業)、もしくは商業登記等で解散(但し「みなし解散」を除く)を確認した企業の総称

■ 調査時点での休廃業・解散状態を確認したもので、将来的な企業活動の再開を否定するものではない。また、休廃業・解散後に法的整理へ移行した場合は、倒産件数として再集計する場合もある

[注] X年の休廃業・解散率=X年の休廃業・解散件数/(X-1)年12月時点企業数

企業の休廃業・解散、2025年は過去最多・7万件台の可能性

2025年1-8月に全国で休業・廃業、解散を行った企業(個人事業主を含む、以下「休廃業」)は4万7078件となった。前年同期(4万3071件)を9.3%上回り、3年連続で増加した。2024年以降、休廃業・解散件数は増加ペースを早めており、年間では現行基準で集計を開始した2016年以降で最多だった前年を上回り、初めて年7万件台に到達する可能性がある。

2025年1-8月に休廃業となった企業のうち、総資産(保有資産の総額)が債務を上回る状態で休廃業した件数=「資産超過型」の割合は64.1%を占め、2016年以降で最高となった。また、休廃業する直前期の決算で当期純損益が「黒字」だった割合は49.6%となり、8月までの速報値ながら初めて50%を下回り、集計を開始した2016年以降で過去最低を更新した。この結果、「黒字」かつ「資産超過」状態での休廃業が判明した企業の割合は全体の16.2%を占めた。2025年の休廃業・解散動向は総じて、直近の損益が悪化した企業が多い点が特徴となる。

2020年から2022年にかけて、企業の休廃業・解散件数は持続化給付金や雇用調整助成金など「給付」による手厚い資金繰り支援策を中心に功を奏し、コロナ禍の厳しい経営環境下でも抑制された水準で推移してきた。しかし、2023年以降はこれらの支援策が徐々に縮小されたほか、電気代などエネルギー価格をはじめとした物価高、代表者の高齢化や後継者問題など四重・五重の経営課題が押し寄せた。

こうした厳しい事業環境のなかで、事業再生ガイドラインをはじめ、近時は経営者の再挑戦や、引退後の生活基盤の保証などを目的とした「円満な廃業」を後押しする動きが進み、官民による廃業支援が充実してきた。そのため、自社の事業や業界全体の将来性が見通せず、現状のままではさらなる業績悪化が避けられないと判断した中小零細企業において、手元資金に余裕があるうちに会社を畳むことを決意した、余力ある「あきらめ廃業」が増加した可能性がある。

「70代」の割合、低下傾向続く 現役世代では割合上昇

休廃業・解散時の経営者年齢は、2025年1-8月平均で71.65歳となった。前年に続き5年連続で70歳代となったものの、前年から0.03歳低下した。最も休廃業が多い年齢も、2025年は8月までの集計で74歳と、前年同期に比べて1歳低下した。休廃業・解散を決断する経営者の年齢は、上昇傾向が続いたこれまでのトレンドから異なる動きを見せている。

年代別にみると、「70代」(39.6%)が最も高いものの、前年同期(40.7%)を大きく下回り、2024年以降は低下傾向にある。他方、「50代」(11.3%)、「60代」(19.9%)は共に前年同期を上回り、現役世代で市場からの退出を決断した企業が増加した。「80代以上」(24.7%)も前年同期から上昇しており、体力面からも後継者への事業承継活動が困難となり、休廃業・解散を余儀なくされた可能性がある。

「生保代理店」の廃業が急増

業種別にみると、その他(詳細不明を含む)を除く7業種すべてで前年から増加した。最も件数が多い「建設業」(5938件)は、前年から6.5%増加し、年間では2016年以降で最多を更新する可能性がある。前年からの増加率が最も高いのは「サービス業」(5884件、前年比20.3%増)で、「製造業」(2289件、同20.2%増)とともに前年同期比で増加率が2割を超えた。「運輸・通信業」(494件、同10.5%増)でも、トラック輸送などを中心とした運輸業での増加が目立った。

業種を細かくみると、前年同期比で最も増加したのは「生命保険代理店」(28件、154.5%増)で、前年比2.5倍の大幅増加となった。生保代理店では、複数の保険商品を比較する「保険ショップ」業態で多店舗展開を行う業者が台頭し、Web窓口と来店型ショップの双方で顧客を囲い込むビジネスモデルが台頭している。生命保険の契約手法も、インターネット経由で直接契約を結ぶ「ダイレクト型」が浸透するなど販売チャネルが多様化し、対面を主軸とした営業を主体とする中小代理店では厳しい競争にさらされている、また、近時は生損保業界で不正が相次ぎ発覚するなか、消費者保護の強化を目的に特定商品の推奨を実質的に禁止する「比較推奨販売」の強化、コンプライアンスへの厳格な対応も求められるようになり、十分な契約数の確保が厳しくなったことも、中小零細の保険代理店で休廃業・解散が急増した要因になったとみられる。

このほか、「建設用金属製品製造」(35件、133.3%増)や「靴小売」(29件、123.1%増)、「畳小売」(23件、110.0%増)など、製造業や小売業、サービス業で大幅に増加した。最も減少した業種は「牛乳小売」(23件、30.3%減)だった。

余力残した「円満な廃業」、水面下で増加の可能性

2025年の休廃業・解散動向は、12年ぶりに年間1万件台への到達が見込まれる企業倒産(法的整理)と同様に、増加傾向で推移している。ただ、企業倒産件数に比べると休廃業・解散件数の伸び率は高く、企業の「退出」がさらに加速している。特に、平常時であれば安定した事業継続が可能な「資産超過」の割合が過去最高となった一方、損益面で「黒字」の割合が低下するトレンドが前年に比べて強まっており、余力があるうちに事業を畳む動きが広がっている。

足元では、人手不足や後継者の選定など経営上の課題が山積するなかで、「自力での事業継続」か「円満な廃業」か、将来を見据えた経営判断を迫られる中小企業は少なくない。中小企業支援の軸足が「資金繰り」から、抜本的な「事業再生」へと変化するなかで、無理に事業を続けて経営資産を目減りさせた結果、廃業のステップを踏むこともできない状態へ至るよりも、M&Aなどを活用してあらかじめ経営資産を第三者に引き継いだうえで事業を畳む方が望ましいという「前向きな廃業」の考え方は、今後さらに広く浸透していくものとみられ、年間での休廃業・解散は7万件台への到達も予想される。

一方で、「経営者保証に関するガイドライン」の改定をはじめとした各種廃業支援による市場環境の整備と同時に、取引先の突然の廃業を未然に防ぐ「サプライチェーン事業承継」といった考え方の導入など、高まる連鎖廃業・連鎖倒産のリスクをいかに軽減するかといった取り組みも、中小企業支援策として同時並行で進めることが求められる。

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。