島根・安来市の飲食店でO157による集団食中毒が発生し、患者は累計100人に達した。

原因は加熱不十分なハンバーグとされ、6人が重症化。O157は少量でも感染し、夏季に多発する。専門医は十分な加熱と調理時の衛生管理の重要性を強調している。

飲食店で集団食中毒 患者数は100人に

島根県は9月19日、安来市の飲食店「舶来屋」で発生した腸管出血性大腸菌O157による集団食中毒で、新たに6人の患者を確認したと発表した。これにより累計の患者数は100人となった。

この食中毒は、8月29日から9月8日にかけてこの店で調理・提供されたハンバーグ等を喫食した客が、腹痛、下痢、血便などの症状を訴えたことに端を発する。16日までに島根県内外で94人の患者が確認されていたが、東京と鳥取で新たに6人が判明した。

患者の居住地は島根、鳥取、広島、岡山、兵庫、愛知、東京に及び、すでに退院した者を含め32人が入院している。そのうち6人は、比較的症状が重いとされる溶血性尿毒症症候群(HUS)を発症している。

原因は加熱不十分なハンバーグか…

保健所は、原因物質を腸管出血性大腸菌O157と断定しいて、この店では熱した鉄板に乗せて提供されたハンバーグを客が自ら加熱して喫食していたことから、加熱不十分が原因とみている。

一方、店員の検便および店内のふき取り調査ではO157は検出されず、仕入れた肉に菌が付着していた可能性が高いとされる。

さらなる患者増加を懸念…O157の危険性に注意呼びかけ

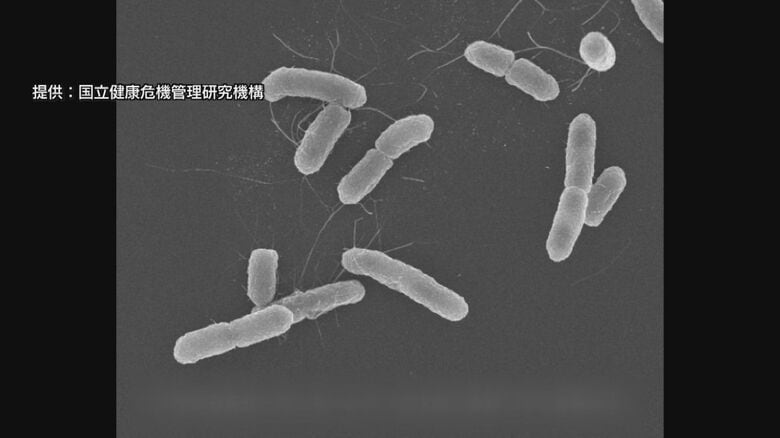

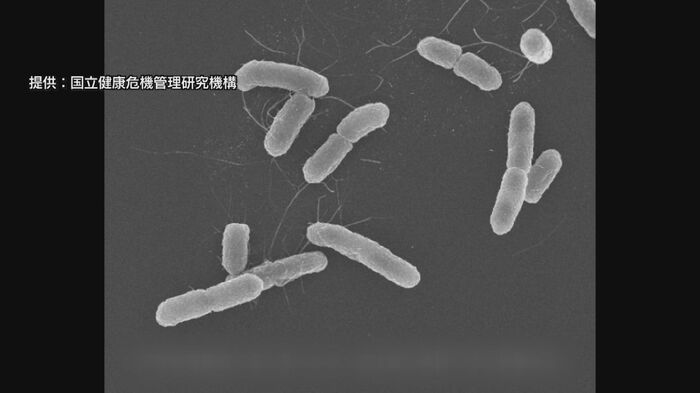

県は、この店を利用し体調に異変を感じた場合は、速やかに医療機関を受診し、保健所へ連絡するよう呼びかけている。O157は少量の菌でも発症し、重症化や死亡に至る場合もあるため、注意が必要だ。

調理時の交差汚染と提供スタイルの問題点

感染症を専門とする安来市医師会診療所の成相昭吉医師は、夏季は肉の10℃以下での保存が困難であることから、感染リスクが高まる時期であると指摘する。

O157は低温でも生存し、極めて強い感染力を持つのが特徴だ。

成相医師は、調理時の「交差汚染」にも注意が必要であるとし、肉と野菜を同じ箸で扱うことは危険であると話す。

今回のように客が自ら加熱する提供スタイルにもリスクが潜んでいるとし、「供与されたものをそのまま喫食するのではなく、O157の存在を意識し、十分に加熱することが重要である」と語る。

加熱の基準と家庭での注意点

O157を死滅させるには、75℃以上で1分以上の加熱が必要であり、火の通っていない肉には常に危険が伴うことを理解する必要がある。

松江市の老舗飲食店「ぼうげつ」では、50年以上にわたりハンバーグを提供しているが、食材の管理と加熱の徹底により、食中毒を一度も出したことがないという。

店主の余村守氏は、「忙しくても火入れを中途半端にすることはない。待ってもらっても、良いものを提供したい」と語る。

家庭でも蒸し焼きと中心部の確認を行うことが予防につながるとし、「主婦の方も裏返して切れ目を入れ、中まで火が通っているか確認してほしい」と呼びかけている。

ハンバーグに潜むO157のリスク。

予防のためには「しっかり焼く」ことが何よりも重要であることを改めて呼びかけている。

(TSKさんいん中央テレビ)