2024年夏から続く米価高騰が日本酒業界を直撃している。酒米の価格も急騰し、島根県内の酒蔵は「赤字で作って赤字で売る」ほどの苦境に。大幅なコスト増に耐えきれず苦渋の値上げを決断する一方、米農家も資材高騰から作付けを食用米へ転換する動きを見せている。行政の支援も始まる中、日本の伝統的な酒文化が岐路に立たされている。

島根県内の蔵元とコメ農家の現状を取材した。

急騰する酒米価格に悲鳴をあげる酒蔵

2024年夏から続く米不足と価格高騰は、日本酒の原料である酒米にも及んでいる。新米の概算金は前年比1.7倍と過去最高水準となり、今後の更なる値上がりが懸念されている。9月2日に松江市で開かれた山陰両県の飲食業界の会合では、この深刻な状況への対策が議論された。

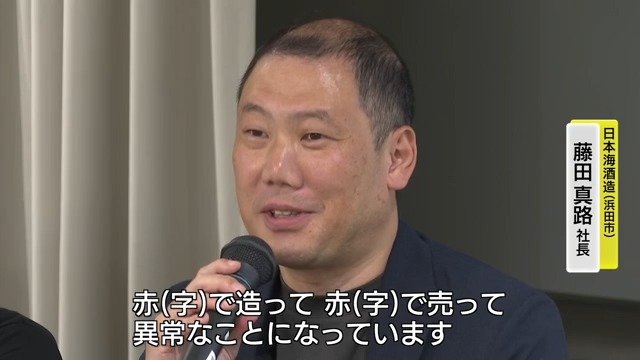

日本海酒造の藤田真路社長は「落ち着くかと思っていたのに、新米が出始めても全然価格が落ちない。急激な上がり幅でついていけない、赤字で作って赤字で売る…ちょっと異常なことになっている」と窮状を訴えた。

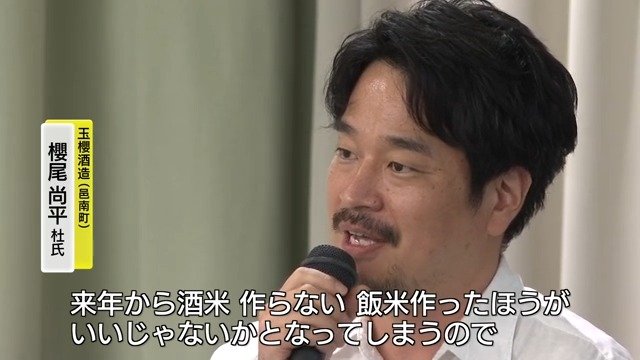

玉櫻酒造の櫻尾尚平杜氏は「農家さんが納得する価格を提示しないと、来年から飯米を作った方がいいということになってしまう」と将来への不安を口にした。

300年続く老舗酒蔵の苦渋の決断

約300年の歴史を持つ安来市広瀬町の吉田酒造も、この価格高騰に危機感を募らせている。県内トップクラスの売り上げを誇る同社だが、仕込みに必要な約180トンの酒米の価格は、2024年に比べ60キロ当たり約1万3000円値上がりし、約3900万円のコスト増となる見込みだ。

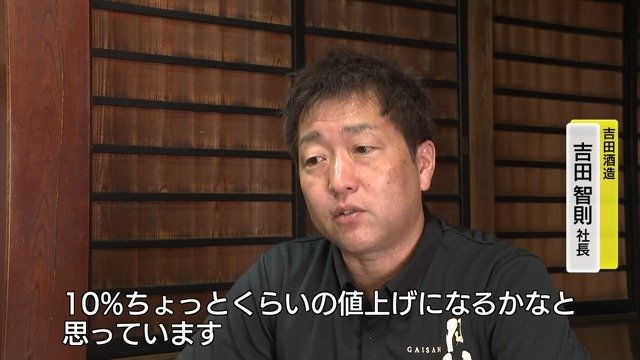

吉田智則社長は「相当厳しくなると思う。段階を踏んで上がっていくには対応しやすいが、一気に上がるのは対応が追い付かない」と話す。2024年の値上がりでは価格を据え置いたものの、「さすがに弊社で吸収は難しい段階になっている」と判断し、「10%程度の値上げになると思う」と話す。

しかし、値上がり分すべてを転嫁すると価格は1.7倍となり、消費者の日本酒離れを招きかねない。

吉田社長は「常識的な範囲内での値上げしか考えられない。それを超えた分に関しては会社の努力をもってしても難しいところはあるが、吸収せざるを得ない」と苦渋の表情を見せた。

農家側も困惑する状況

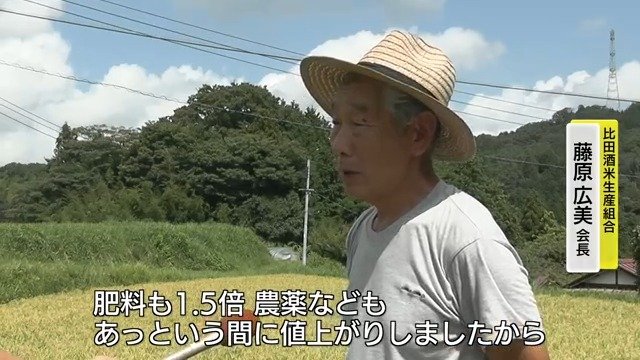

コメの価格高騰に戸惑っているのは農家も同じだ。吉田酒造の買い付け先の一つである比田酒米生産組合の藤原広美会長は「正直びっくりしているが、今が正常かはわからない。ちょっと加熱していると思う」と語る。

藤原会長は「肥料も2023年に急に1.5倍とかにあっという間に上がった。疲弊している」と肥料や農薬などの資材価格の急騰にも頭を悩ませている。

高値でコメが売れる現状は農家にとって救いではあるものの、「(酒蔵さんは)努力されているので、お米を作る側としては対応してあげたいのですが…」と複雑な心境を明かした。

同組合では、食用米と酒米の価格差を考慮し、2024年は10ヘクタールあった酒米の作付けを2025年は4ヘクタールに縮小し、食用に転換した。

「酒米はほとんどが2等、3等が多い。コシヒカリは1等が多い。最終的に計算すると、酒米が安いので経営的にそう判断せざるを得ない」と藤原会長は説明した。

日本の酒文化の危機

新酒の仕込みシーズンを前に、先行き不透明な酒米の価格高騰は、酒蔵、そして日本の酒文化を瀬戸際に追い込んでいる。食用米だけでなく、酒米の値上がりも見込まれる中、島根県と鳥取県は、酒米の購入補助などにかかる経費を9月補正予算案に盛り込み、酒蔵への支援を進める方針だ。

(TSKさんいん中央テレビ)