プレスリリース配信元:あすか製薬ホールディングス株式会社

(お詫びと修正のお知らせ)2025年10月1日

2025年9月19日に掲載いたしました本プレスリリースにおいて、データの説明が不足しており、誤解を招く内容となっておりましたので、修正させていただきました。

関係者の皆様にはご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

月経随伴症状が就労に影響!女性は月経時に仕事のパフォーマンスが4割低下する

月経による不調で休暇を取得した人は全体の2割にとどまり不調があっても多くの女性は仕事を続けている

あすか製薬株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:山口 惣大)の「女性のための健康ラボ Mint⁺」では、この度「働く女性を対象とした月経随伴症状のセルフケアに関する実態調査」を行いました。

本調査では、働く女性が実際にどのような月経随伴症状を経験し、どのようにセルフケアを行っているのか、それが仕事のパフォーマンスにどのような影響を与えているのかを明らかにすることを目的としております。

また、本調査結果を踏まえて、産婦人科医の吉村𣳾典先生にコメントをいただきました。

●主な調査結果

月経に伴う主な症状で8割が我慢している

- 月経随伴症状がありながら「我慢した経験がある」と答えた人は78.6%。

- 主な対処方法は「市販薬の服用」(46.6%)、「休養・安静」(16.9%)、「我慢」(15.1%)などで、「婦人科受診」は9.6%。

- 対処方法の満足度は 「市販薬の服用」(77.6%)や「婦人科受診」(65.5%)が高い。

信頼性や根拠を意識して情報を求める

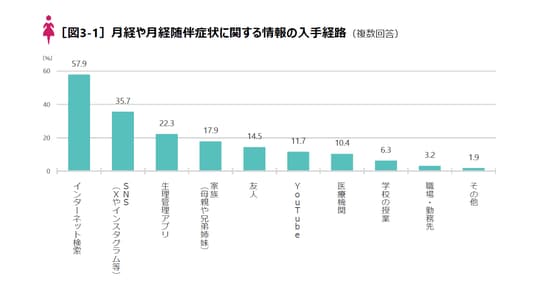

- 情報の入手方法は「インターネット検索」(57.9%)が最も多く、身近な「家族」(17.9%)や「友人」(14.5%)から情報を得ている人も少なくない。

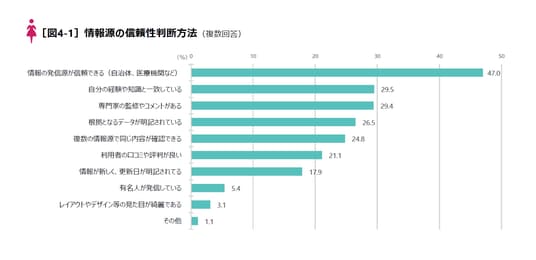

- 信頼性を判断する基準は「発信源が信頼できる(自治体・医療機関など)」(47.0%)が最多で、多くの人が根拠や発信元を重視している。

月経により仕事のパフォーマンスが4割低下する

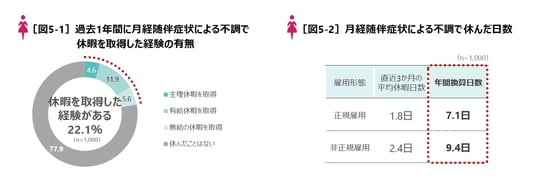

- 月経による不調で休暇を取得した人は22.1%。

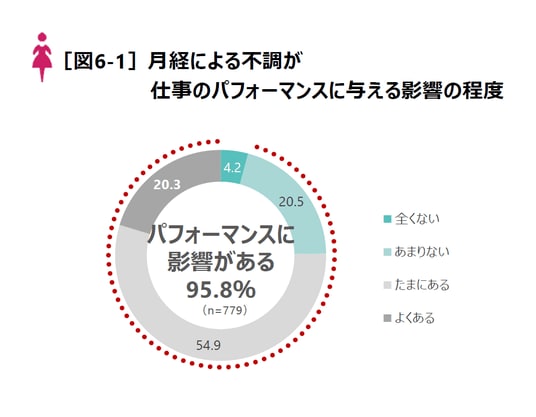

- 「休んだことはない」と回答した人は77.9%。そのうち95.8%が「仕事のパフォーマンスに影響がある」と回答。

- 月経がない時に比べ、月経時は仕事のパフォーマンス低下(40.2%)が認められる。

職場での制度・環境改善や男性を含む社会全体での月経や女性の健康の理解促進を望む

- 月経に伴う不調による離職経験者は6.4%で、「身体的負担の大きい業務」や「柔軟な働き方ができない」「職場の理解不足」などが背景にある。

- 調査対象者全体では、パフォーマンス向上のために「市販薬の服用」「休養・安静」などのセルフケアや「婦人科受診」に加え、「周囲の理解」「職場のサポート」といった環境改善を求める声もあった。

- 職場や社会に対し、「生理休暇や柔軟な休暇制度」「在宅勤務など働き方の柔軟化」「生理用品の無償提供」といったサポートの要望が挙げられた。

調査概要

■実施時期:2025年8月6日(水)~8月7日(木) ■調査手法:インターネット調査■全国の15~44歳の、月経があり月経随伴症状を自覚する働く女性1,000人(正規・非正規雇用 各500人)(2025.10.1 修正)

※構成比(%)は小数点第2位以下を四捨五入しています。合計しても必ずしも100%にならない場合があります。

月経随伴症状の実態と対処方法は?

⚫月経随伴症状がありながら「我慢した経験がある」と答えた人は78.6%(2025.10.1 修正)

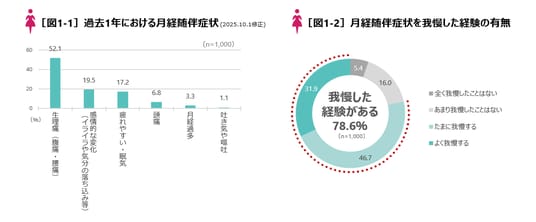

15歳~44歳の、月経があり月経随伴症状を自覚する働く女性1,000人を対象に、月経随伴症状に関する調査を実施しました。過去1年間に経験した最もあてはまる症状について尋ねたところ、最も多かったものは「生理痛(腹痛・腰痛)」(52.1%)で、次いで「感情的な変化(イライラや気分の落ち込みなど)」(19.5%)、「疲れやすい・眠気」(17.2%)が続きました[図1-1]。

月経による何らかの症状がありながらも「我慢した経験がある」と答えた人は78.6%にのぼり、8割の女性は不調があっても我慢して日常生活を送っていることがわかりました[図1-2]。

⚫主な対処方法は「市販薬の服用」、「休養・安静」、「我慢」などで、「市販薬の服用」や「婦人科受診」は満足度が高い

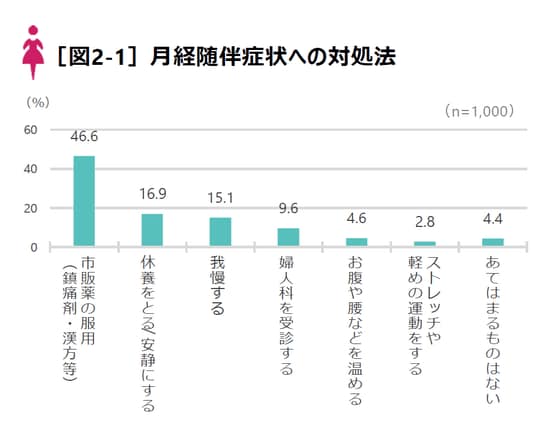

月経随伴症状に対する具体的な対処法として最も当てはまるものを聞いたところ、「市販薬(鎮痛剤・漢方など)の服用」(46.6%)が最も多く、次いで「休養をとる/安静にする」(16.9%)、「我慢する」(15.1%)、「婦人科を受診する」(9.6%)と続きました[図2-1]。一方で、症状があるにもかかわらず医療機関の受診や薬の服用に頼らない人は43.8%と、半数近くを占める結果となりました。

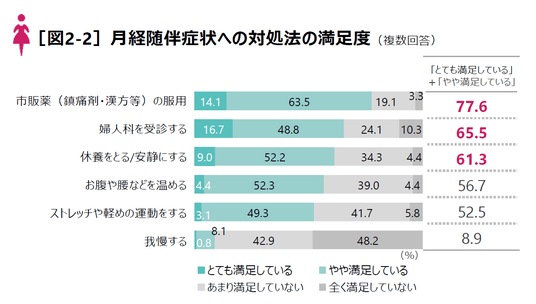

また、対処法別の満足度では「市販薬(鎮痛剤・漢方など)の服用」(77.6%)、「婦人科を受診する」(65.5%)、「休養をとる/安静にする」(61.3%)が高い結果となりました。産婦人科受診の満足度は高いものの、多くの人が市販薬や休養などの身近な方法で対応しており、症状の背景にある病気に気づかないまま過ごしている可能性も考えられます[図2-2]。

月経に関する情報の入手方法と信頼性について

⚫情報の入手方法は「インターネット検索」が最も多く、「家族」や「友人」から情報を得ている人も少なくない月経や月経随伴症状に関する情報を入手する方法を源として最も多かったのは「インターネット検索」(57.9%)で、次いで「SNS」(35.7%)、「生理管理アプリ」(22.3%)と続きました。また、「家族」(17.9%)や「友人」(14.5%)といった身近な人から情報を得ているケースもみられました。[図3-1]。

⚫信頼性を判断する基準は「発信源が信頼できる(自治体・医療機関など)」が最多で、多くの人が根拠や発信元を重視

情報の信頼性を判断する基準については、「発信源が信頼できる(自治体・医療機関など)」が47.0%と最も多く、次いで「自分の経験や知識と一致している」(29.5%)、「専門家の監修やコメントがある」(29.4%)、「根拠となるデータが明記されている」(26.5%)という結果でした。インターネットやSNSが主要な情報源である一方で、多くの人が信頼性や根拠を意識して情報を求める傾向があるようです[図4-1]。

月経随伴症状の就労への影響は?

⚫月経による不調で休暇を取得した人は全体の2割月経による不調で休暇を取得した人は「有給休暇」(11.9%)、「無給の休暇」(5.6%)、「生理休暇」(4.6%)と、全体で22.1%にとどまりました[図5-1]。直近3か月間以内に月経随伴症状による不調で仕事を休んだ日数をもとに、年間の日数を算出したところ、正規雇用は平均7.1日、非正規雇用では平均9.4日という結果となりました[図5-2]。

⚫「休んだことはない」と回答した人は77.9%で、そのうち95.8%が「仕事のパフォーマンスに影響がある」と回答

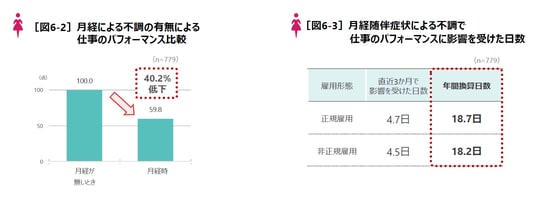

⚫月経時には仕事のパフォーマンスが4割低下

一方で月経随伴症状があっても「休んだことはない」と回答した人は77.9%にのぼりました。その779人のうち、95.8%が月経により仕事のパフォーマンスに影響があると回答しています[図6-1]。さらに、「月経がない時の仕事のパフォーマンスを100点」とした場合、月経がある時は平均59.8点にとどまり、40.2%のパフォーマンス低下が認められました[図6-2]。加えて、年間で月経随伴症状により仕事に影響を受ける日数は、正規雇用では平均18.7日、非正規雇用では平均18.2日という結果となり、就労への負担が大きいことがうかがえます[図6-3]。

月経随伴症状に対して必要な支援と期待

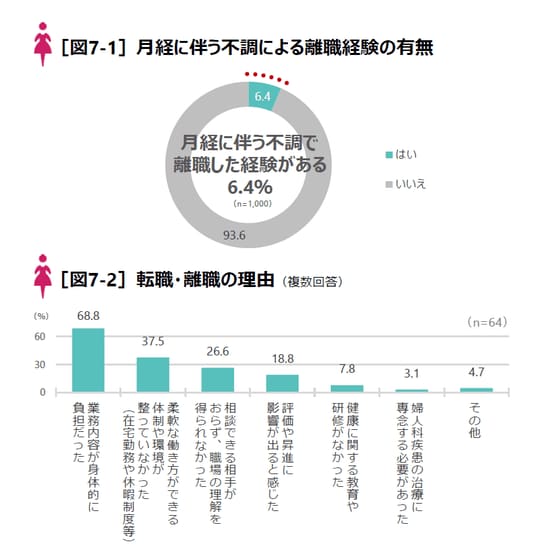

⚫月経に伴う不調による離職経験者は1割未満で業務負担や職場環境、理解不足などが背景近年は女性活躍推進が進み、月経に関する社会的理解も広がりつつありますが、全体的にみると依然として十分とは言えません。月経に伴う不調による離職経験の有無を聞いたところ、6.4%(64人)が「はい」と回答しました[図7-1]。理由として、「業務内容が身体的に負担だった」(68.8%)が最も多く、次いで「在宅勤務や休暇制度など、柔軟な働き方ができる体制・環境が整っていなかった」(37.5%)、「相談できる相手がおらず、職場の理解を得られなかった」(26.6%)が挙げられました[図7-2]。割合としては1割未満ですが、離職に至るケースがあることは社会課題といえるのではないでしょうか。

⚫仕事のパフォーマンス向上のために「周囲の理解」「職場のサポート」など環境改善を求める声も

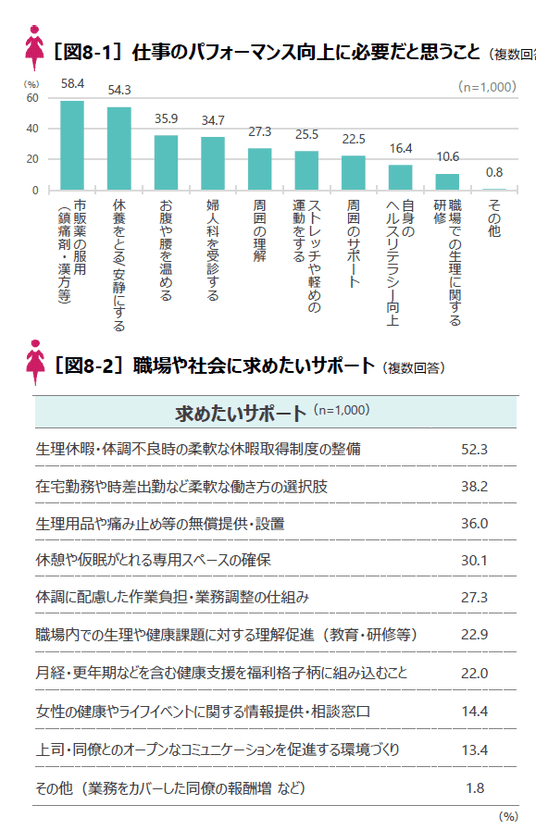

月経時の仕事のパフォーマンスを高めるために必要だと思うことを聞くと、「市販薬(鎮痛剤・漢方等)の服用」(58.4%)、「休養をとる/安静にする」(54.3%)、「お腹や腰を温める」(35.9%)、「婦人科を受診する」(34.7%)といった月経随伴症状へのセルフケアや医療機関への受診が多く挙げられました。一方で、「周囲の理解」(27.3%)、「周囲のサポート」(22.5%)という職場環境への期待や、「自身のヘルスリテラシー向上」(16.4%)、「職場での生理に関する研修」(10.6%)といった教育的な取り組みを求める声も寄せられました[図8-1]。

職場や社会に対して求めたいサポートとしては、「生理休暇・体調不良時の柔軟な休暇取得制度の整備」が52.3%と最も多く、次いで「在宅勤務や時差出勤など柔軟な働き方の選択肢」(38.2%)、「生理用品や痛み止め等の無償提供・設置」(36.0%)と続きました[図8-2]。制度や環境面での改善を望む人が多いようです。

⚫ 月経随伴症状を「健康課題」として認識し、社会全体での理解促進を期待

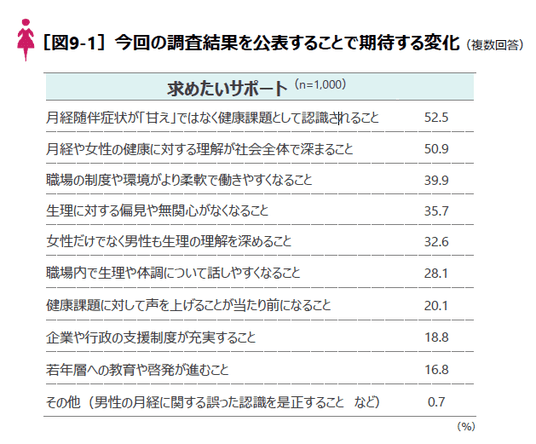

最後に、今回の調査結果を社会に発信することで期待される変化を聞きました。すると、「月経随伴症状が『甘え』ではなく健康課題として認識されること」(52.5%)、「月経や女性の健康に対する理解が社会全体で深まること」(50.9%)が多く挙げられました。加えて、職場での制度・環境改善や、男性を含む社会全体の理解促進を望む声も多く、月経に関する課題は個々の問題にとどまらず、社会全体で取り組むべきテーマであることがうかがえます[図9-1]。

産婦人科医 吉村𣳾典先生のコメント

今回の調査により、月経随伴症状を抱えながらも「我慢した経験がある」と回答した女性が78.6%に上ることが明らかになりました。これは、約8割の女性が月経に伴う不調を我慢しながら日常生活を送っていることを示しています。日本では、女性の社会進出が進む一方、月経に関する理解やサポート体制は依然として不十分です。この結果は、働く女性が不調を我慢せざるを得ない職場環境が、就労意欲や生産性を低下させている現状を浮き彫りにしています。市販薬や休養で対処する人が多い中、今後は症状の背景に潜む潜在的な疾患を見逃さないよう、早期の婦人科受診を習慣づけることが大切です。月経による不調で休暇を取得した女性は22.1%にとどまり、休暇を取らなかった女性のうち95.8%が仕事のパフォーマンスに影響があると回答しています。月経時には平均で約4割のパフォーマンス低下が認められ、女性は普段の6割程度の能力しか発揮できていないのが現状です。この影響は、離職経験者6.4%の背景にもつながっていると考えられます。パフォーマンス向上のためには「周囲の理解」や「職場のサポート」が不可欠との声が挙がっており、企業による柔軟な休暇制度や在宅勤務制度の推進が求められます。さらに、女性の健康に関して社会全体で月経に関する正しい知識が浸透する仕組みを構築し、女性がセルフケアと職場環境の改善を通じて活躍できる基盤を整えることが重要です。

働く女性の月経随伴症状への対応については、婦人科受診率が9.6%と低く、多くが市販薬の服用や我慢をすることで対処している実態が明らかになりました。市販薬や休養は一時的な症状の緩和に役立つものの、根本的な解決には至らず、月経随伴症状の長期的な影響を軽減するには限界があります。月経による不調が年間約18日もの業務に影響を及ぼしていることを考慮すると、経済損失も無視できません。働く女性が健康を維持し、活躍し続けるためには、医療支援や職場でのサポート体制の充実が急務です。それには、女性の健康に関する正しい情報の発信と、社会全体でその正しい知識を共有し、セルフケアと医療を効果的に組み合わせた基盤を整えることが、今後ますます求められるでしょう。

吉村𣳾典(よしむらやすのり)先生慶應義塾大学名誉教授 福島県立医科大学副学長

1975年慶應義塾大学医学部卒業。米国留学等を経て95年より同大学医学部産婦人科教授、現在は同大学名誉教授。日本産科婦人科学会理事長等、数々の学会理事長を歴任。2012年に女性と子どもの未来を考える一般社団法人「吉村やすのり 生命(いのち)の環境研究所」を設立。第2次~第4次安倍内閣で内閣官房参与として少子化対策・子育て支援を担当。

これまで3千人以上の不妊症、5千人以上の分娩など数多くの患者の治療を担当。福島県立大野病院問題の解決、HPVワクチンの公的助

成や特定不妊治療費助成制度の確立、周産期医療従事者の待遇改善、出産育児一時金や妊婦健診の公的助成の増額など、わが国の周産期医療の危機を救い、女性の健康力増進に貢献。『生殖医療の未来学―生まれてくる子どものために―』など、生殖医学に関する著書多数。

女性のための健康ラボMint⁺について

あすか製薬創立100周年の社会貢献事業としてウェブサイト「女性のための健康ラボMint⁺」を開設今回の調査では、働く女性の月経随伴症状のセルフケアの実態が明らかとなりました。同時に、多くの女性が女性特有のつらい症状を抱えながら働く中で、月経随伴症状に対する理解やサポートを望んでいることも示されました。

あすか製薬は、長年にわたり女性ホルモンの研究に取り組んできました。その知見を社会に還元する取り組みの一環として立ち上げたウェブサイト「女性のための健康ラボMint⁺(ミント)」(https://www.aska-pharma.co.jp/mint/)を通じて、女性の健康に関する情報を発信しています。

今後も、働く女性が見落としがちな女性特有の病気や健康課題をわかりやすく伝え、リスクの早期発見や予防につなげる啓発活動を広く継続してまいります。

ウェブサイト(https://www.aska-pharma.co.jp/mint/)

「女性のための健康ラボMint⁺」の概要

⚫ 「知ることは、自分を守ること。」をキーメッセージに、女性が健康で豊かな人生を送るためのヒントを発信するサイトです。

⚫ 女性のカラダや女性ホルモンの基礎知識、ライフステージによる女性ホルモンの変化から引き起こされるつらい症状など、女性の皆さまが必要とする情報や知っていただきたい情報をわかりやすく説明しています。

⚫ あらゆる世代の人に親しまれるやさしいデザインで、ミントカラーを基調に表現しています。

あすか製薬株式会社について

あすか製薬は、女性の健康と共に歩むスペシャリティファーマ※です私たちあすか製薬は、1920(大正9)年の創立以来、ホルモン製剤のパイオニアとして医薬品の創製・提供を続けています。中でも、「女性の健康をサポートする会社」として女性のヘルスケア領域に注力し、さらなる社会の発展のために、女性の健康とライフステージに応じた実り豊かな生活をサポートしていくことを目指しています。

当社では、女性のヘルスケア領域のスペシャリティファーマ※として、女性の健やかな明日のために、より一層の貢献をしていきたいと考えております。その実現に向け、当社が果たすべき役割として、SDGs(持続可能な開発目標)の17目標の中から、重点目標として9項目を掲げ取り組んでまいります。私たちは、これまでの100年の想いを大切に、この先も変わらず女性の健康に寄り添い、新たな挑戦を続けてまいります。

あすか製薬について<https://www.aska-pharma.co.jp/>

あすか製薬のSDGsについて<https://www.aska-pharma-hd.co.jp/csr/sustainability/sdgs.html>

※スペシャリティファーマとは、得意分野において国際的にも一定の評価を得る研究開発力を有する新薬開発企業のこと

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ