口蹄疫終息から8月27日で15年。教訓を語り継ぎ、これからの防疫や畜産振興につなげるため、県庁で意見交換会が開かれた。畜産農家、高校生、大学生ら約400人が参加し、当時の状況を振り返りながら、防疫体制の強化や情報共有の重要性などを確認した。

当時の苦悩と教訓を共有

2008年に発生した口蹄疫は、県内の畜産に大きな打撃を与えた。

会では、口蹄疫発生から終息までの経緯を振り返り、当時の苦悩を共有した。

木城町の畜産農家、篠原寿さんは「空になった牛舎を見た時、私の父は『お前たちすまんかったね。本当にすまんかった』とその場で泣き崩れてしまいました。口蹄疫を経験した中で、一番つらい瞬間でした」と当時の状況を語った。

口蹄疫発生以降、県は家畜伝染病の検査体制や情報共有の徹底など、生産者と行政の連携を深めることで農場防疫の取り組みを強化してきた。尾鈴ミートの遠藤太郎社長は「個々の農場では乗り越えられなかった壁も、連携することで打ち破れた。これらは単なる復興では得ることができなかった、私たちの15年間の大きな財産」と述べた。

未来への展望、学生たちの想い

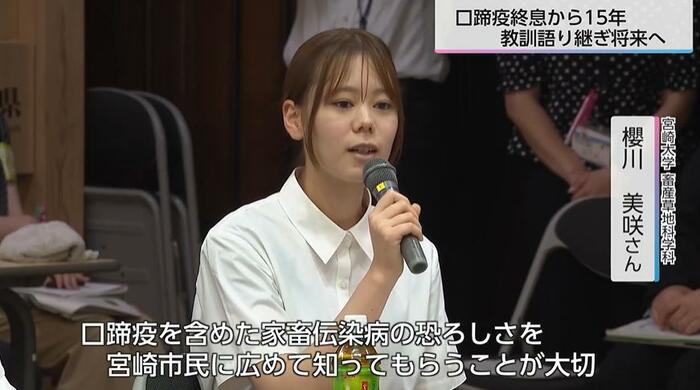

宮崎大学畜産草地科学科の櫻川美咲さんは「病気の蔓延(まんえん)を防止するためには、市民の理解や協力が必要。口蹄疫を含めた家畜伝染病の恐ろしさを宮崎市民に広めて知ってもらうことが大切。それが、畜産の将来のあるべき姿」と訴えた。

中には、家畜伝染病を効果的に防ぐ方法を研究テーマにしたいと話す学生も…。

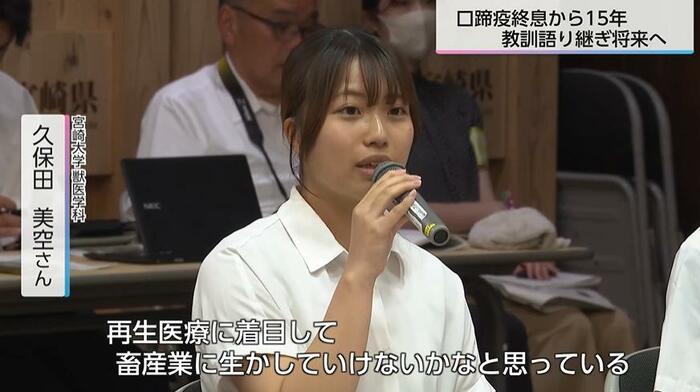

宮崎大学獣医学科 久保田美空さん:

再生医療に着目して、畜産業に生かしていけないかなと思っている。畜産業は安全性の保証が難しく、再生医療が進んでいないのが現状。6年間、獣医学だけでなく、幅を広げて農学全般に広げていけたら。

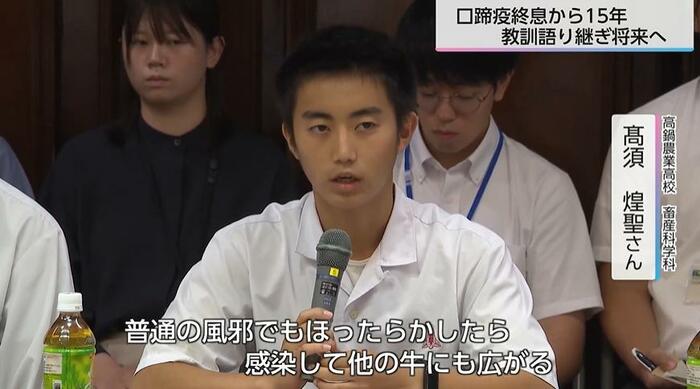

また、繁殖農家を目指す高鍋農業高校畜産科3年の高須煌聖さんは「牛の体調など不調を早期発見できるようにしっかり観察して…普通の風邪でもほったらかしたら感染して他の牛にも広がる」と防疫の重要性を再確認していた。

本部農場の本部博久社長は「消毒が一番大事。病気になってからじゃ遅い。治療よりも予防、そっちの方が大事」と強調した。

知事「15年前の教訓を未来へ」

河野俊嗣知事は「15年前の経験を教訓に、よりスピード感を持って、より大きく構えて小さく抑えるということを、その後、本県の口蹄疫対策のみならず、鳥インフルエンザも含めて全国で進んでいる。引き継いでいくこと、前に進んでいくこと、それを意見交換会で確認できた」と述べた。

終息から15年。口蹄疫を繰り返さないだけでなく、教訓を生かして県内の畜産環境をより良いものにしていく歩みが進んでいる。

(テレビ宮崎)