8月15日で、終戦から80年を迎えた日本。

「サン!シャイン」は、様々な立場から戦争と向き合う人たちを取材。戦後80年の記憶を後世に伝えていくためにはどうすればいいのか、話を聞きました。

語り継ぐ幼い記憶…「伝えることは“責務”」

80年前の7月4日、高知市を襲った125機ものアメリカの爆撃機。俳優の北村総一朗さんが語るのは、9歳の時に刻まれた、戦争の記憶です。

俳優 北村総一朗(89):

僕らは1945年に、戦争の被害というか空襲を受けたんですよ。

実際に7月4日の空襲の時は、僕たちはちょっと山の中腹で北側だから、直接被害を受けなかったんだけども、そこから見ると、市内は火の海ですよ、真っ赤。本当に死を感じた瞬間でしたね。

――当時どんなことを考えていたか覚えていますか?

いや、その時はもう何も考えてないんじゃない?ただね、これは本当にね…言ってはいけないけども。リアルに言うとね…綺麗だったよ。焼夷弾が落ちてくるのが、花火みたいで、子供心に。子供ってのは、そういう意味じゃ冷酷だし。

でも、やっぱりその下を見ると真っ赤に燃えているから、それで怖くなって、また防空壕に逃げちゃうっていうふうな状況だったかね。

そういうものがあったけど、でも本当に、長崎とか広島のことを考えれば、言ってはいけない言葉かもね。

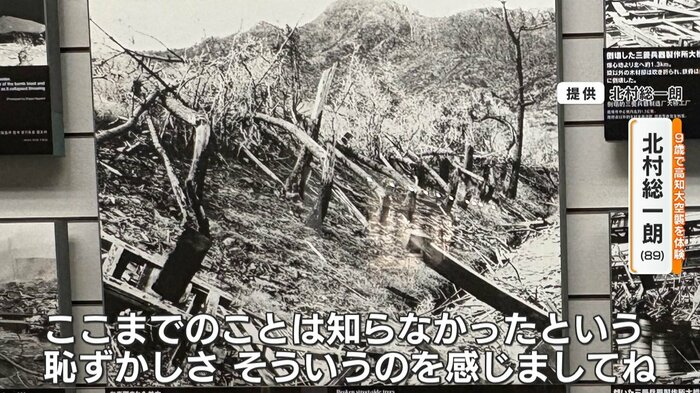

終戦から80年の今年、戦時中の長崎をテーマにした舞台の演出を手がけた北村さん。

舞台前、長崎の原爆資料館などを訪れた際、改めて当時の戦争の悲惨さに触れ衝撃を受けたといいます。

俳優 北村総一朗(89):

あまりにも、長崎の惨状がひどくて、ここまでのことは知らなかったという恥ずかしさ。そういうのを感じましてね。やっぱり、それを見た時に一番感じたのは、「あぁ、俺はすでに戦争っていうものを、俺の中では風化しつつあるな」っていうふうに思ったんです。日常生活の中で戦争を省みることはなかったですしね。

実際に経験した人間が風化するんだから、(戦後生まれの)経験してない80%の人間が、あるいは、若い人がだんだん風化していくのは、僕は当然だと思うのよ。だからこそ、僕はやっぱりこういう芝居をやんなきゃいけないと思ったのよね。

もう僕の年になってくると、戦争体験というか、それをした人間というのは、もうわずかになってきた、だんだんと。伝えるものは伝えておかないといけないし、それは、ある種の責務だと感じますよね。

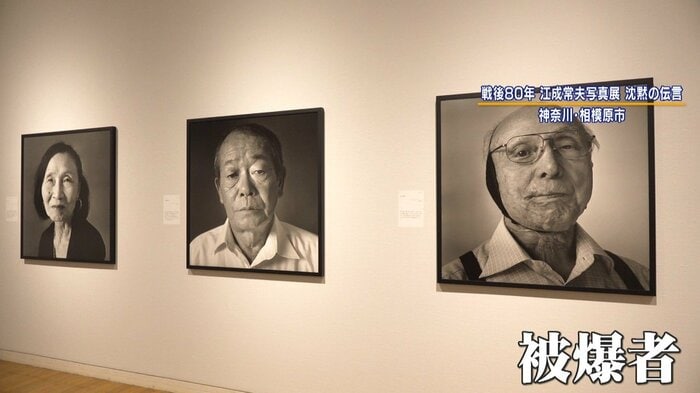

写真が写し出す戦争の“残酷さ”

現在、神奈川県・相模原市で開かれている写真展。会場には、戦争の傷跡や被爆者たちを写した写真・50点が展示されています。

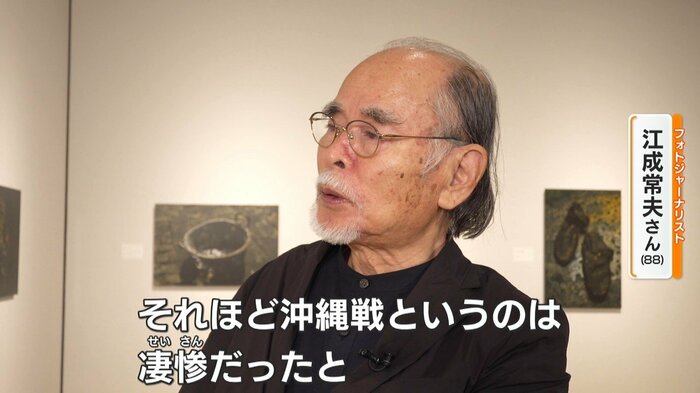

撮影したのは、フォトジャーナリストの江成常夫さん(88)。約半世紀にわたり、戦争の負の遺産を写真に収め続けてきました。

フォトジャーナリスト 江成常夫氏(88):

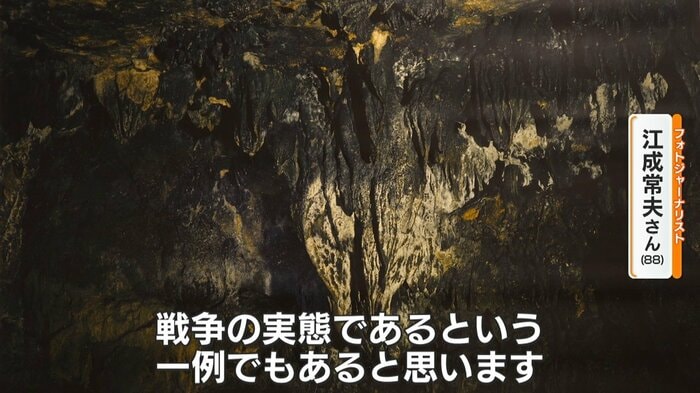

これは「アンデラガマ」というガマ(地下壕)です。これを見ますと、真っ黒に焼けていますね。真っ黒に焦げていますのは、アメリカ兵が火炎放射器で焼いているんですね。

「ガマ」とは、古くから沖縄の人が死者の魂を迎え、先祖の霊をまつる神聖な洞窟。しかし、戦時中は民間人や軍の避難所として利用されていました。

戦時中、ガマの中に潜む日本兵らに対し、火炎放射器を向けたアメリカ軍。

フォトジャーナリスト 江成常夫氏(88):

火炎放射器で焼かれた。聖なる場所がですね、このような地獄に化すということが、戦争の実態であるという一例でもあると思います。

戦後、ガマの中で見つかったのは、人々が使っていたとみられる茶わんや水差しなどの日常品。

フォトジャーナリスト 江成常夫氏(88):

この写真は、地元民が日常使っていた食器ですね、それが残っておりました。

細かく見ますと、食器のほかに、軍靴の底でしょうかね、そんなものも読み取れますけども、一般の人たちと軍が混在したということも読み取れると思うんですね。

軍は地元民を助けるために存在するわけですけれども、それがむしろ地元の人たちを犠牲にするような存在になってしまっていると。それほど沖縄戦というのは凄惨だったと。

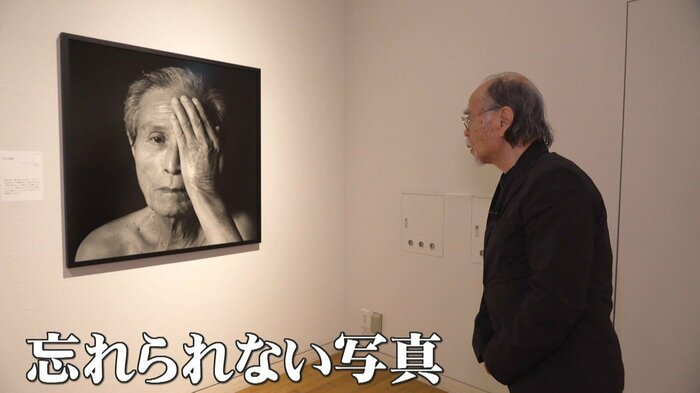

江成さんには、忘れられない写真があるといいます。

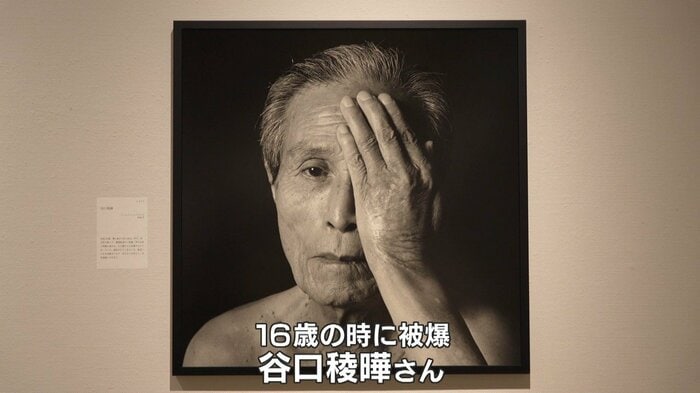

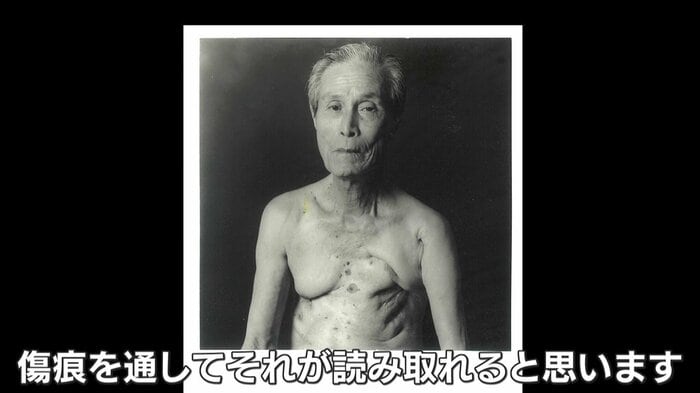

それは、16歳の時に長崎の爆心地から1.8kmほどの場所で被爆した、谷口稜曄さんを撮った写真。

フォトジャーナリスト 江成常夫氏:

谷口さんの被爆の痕というのは、体中がケロイドで覆われているんですね。手を顔に当てていただいたのは、この手の甲のところがケロイドで覆われております。

これは谷口さんの前からの写真です。あばら骨が出てるんですね。その周辺の筋肉が垂れ下がってしまっていると。前から見ても原爆の恐ろしさといいますか、傷跡を通して、それが読み取れると思います。

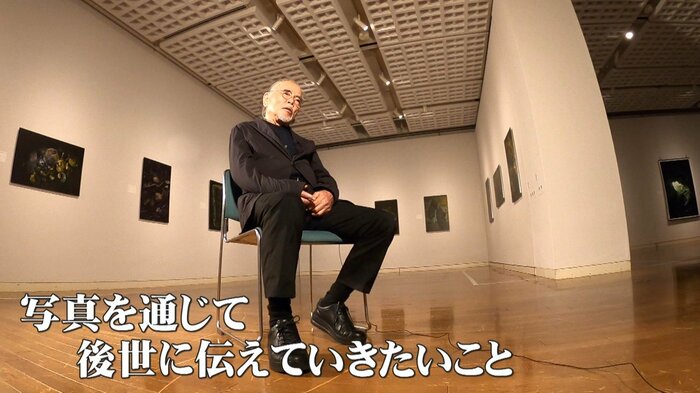

江成さんが写真を通じて、後世に伝えていきたいこととは…。

フォトジャーナリスト 江成常夫氏:

写真の仕事は、記憶の装置。アートではなくて、記憶にとどめることが、写真にとっての一番、力であり役割だと。

過去の過ちを真摯に受け止めることが、明日に光を求める上で、最も大事なことだということを改めて確認するときに来ているのかなと。

被爆体験を語り継ぐ11歳

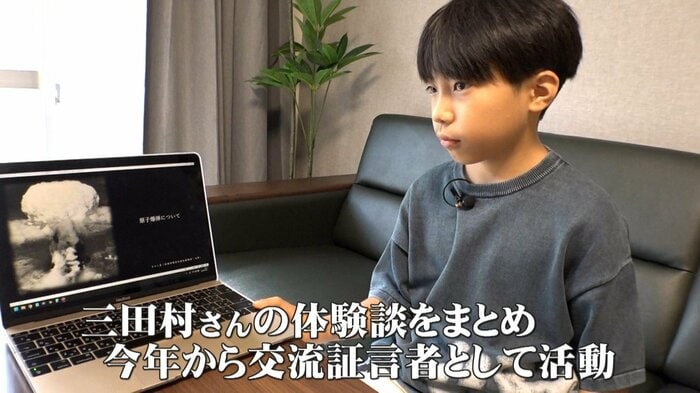

被爆者と交流を深めた “家族以外の人”が、被爆体験を語り継ぐ「交流証言者」。

長崎市が行っている取り組みですが、2024年、東京に住みながら最年少で「交流証言者」として認定された、少年がいます。小学5年生、11歳の細井奏志さん。

交流証言者 細井奏志さん(11):

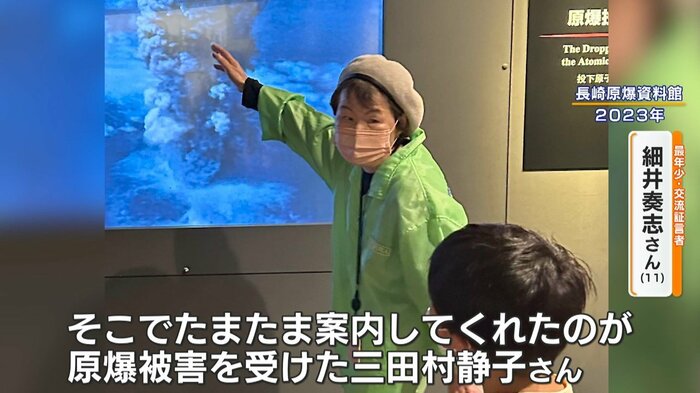

小学3年生の春休みに(長崎へ旅行の際に)原爆資料館に行って、そこでたまたま案内してくれたのが、原爆被害を受けた三田村静子さんで。

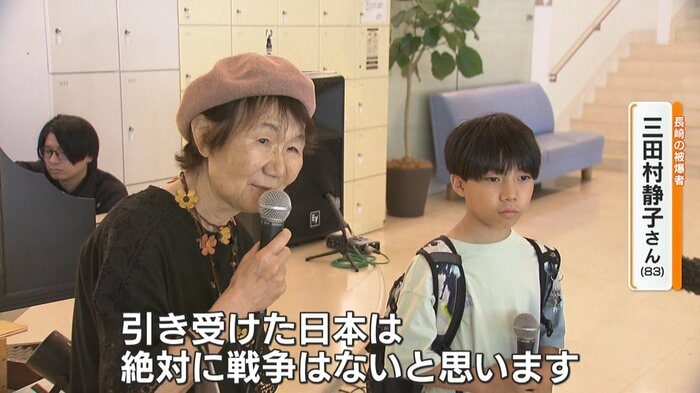

奏志さんに、自身の体験を語ってくれたのは、現在83歳の三田村静子さん。

3歳8カ月の時に、長崎で被爆。きょうだい、そして戦後に生まれた娘までもが、原爆の放射線の影響とみられる病気で、次々と命を落としていったといいます。

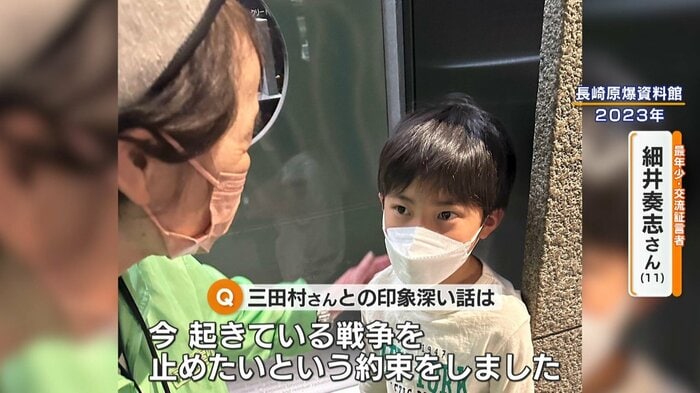

――三田村さんとの印象深いお話はなにかありますか?

交流証言者 細井奏志さん(11):

これからも戦争のない世界を作って、今起きている戦争を止めたいっていう約束をしました。

三田村さんと交わした、「戦争のない世界をつくる」という約束。

その日をきっかけに、奏志さんは、本などで戦争について勉強し、三田村さんの体験談をまとめ、2025年から交流証言者として活動を始めました。

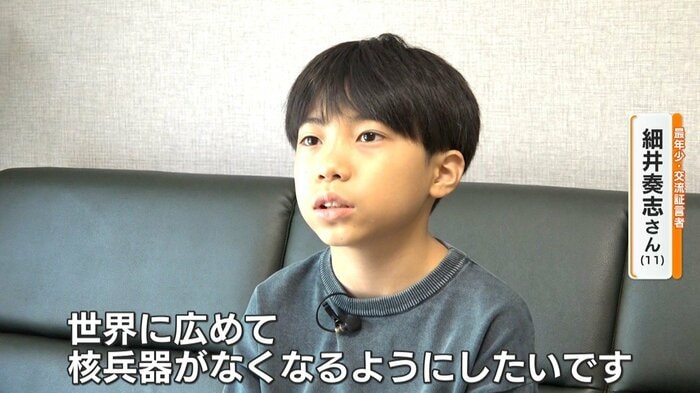

交流証言者 細井奏志さん(11):

やっぱり三田村さんが言ったことを、できるだけ変えないようにしたことです。

その体験をしたことのない僕が、それ(戦争)を知らない人に伝えるには、実際に体験した人の話を言った方がズレないかなと思います

長崎の被爆者 三田村静子さん(83):

(今の)時代の子供さん達が、しっかりと引き受けた日本は、絶対に戦争はないと思います。

語り部として伝える難しさと向き合う11歳の奏志さん。その願いは…。

交流証言者 細井奏志さん(11):

(語り部として)どんどん受け継いで、次の世代バトンを渡して「戦争はダメだな」っていうことを世界に広めて、核兵器がなくなるようにしたいです。

(「サン!シャイン」 2025年8月15日放送)