夏の夜空を彩る花火大会。

しかしここ数年、自治体の財政難などで規模の縮小が相次いでいると言う。

地域の絆をつなぐ花火大会が存続の危機を迎える中、新たな支援も始まっている。

海上の船から7000発の花火が打ち上がる

8月2日、北海道広尾町で行われた十勝港海上花火大会。

港に浮かぶ船から7000発の花火が打ち上げられた。

「始めは雨が降っていて心配したんですが後半はきれいに見れて良かったです」

「久しぶりに見たんですがきれいでしたね」(いずれも来場客)

開催にあたり「ある問題」が浮上

酪農や漁業で知られる広尾町。

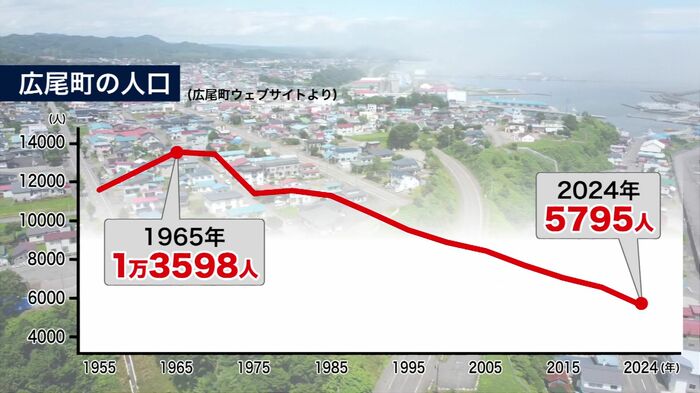

60年前には1万3000人が暮らしていたが、人口減少が続き、2024年には初めて6000人を切った。

そんな小さな町がひとつになって盛り上がる、それがこの花火大会だ。

しかし、開催にはある問題が―

「ここ2年くらいで(大会全体で)100万円単位で上がっていると思う。減らすわけにはいかない会場のレンタルトイレや駐車場の警備やごみ処理費用が上がっている」(十勝港まつり協賛会事務局 山田雅樹さん)

人口減少などで地域経済の縮小が進む地方の自治体では、開催のハードルが年々高くなっている。

中止になった大会も―

全国の調査では、花火大会の開催費用は過去10年で34%上昇。

過去5年で中止や規模の縮小を余儀なくされた花火大会は、全体の4割近くにのぼる。

広尾町に支援の手が届く

そんな中、広尾町に支援の手が届いた。

「花火大会という日本の風物詩が自治体の資金難で継承が難しくなっている事態を踏まえて、売り上げの一部を保全活動に寄付する」(キリンビール 村井志帆さん)

大手ビールメーカーが、開催費用に悩む自治体を公募し、売り上げの一部を寄付。

この支援は2024年から始まっていて、2025年は北海道では広尾町と北海道南部の上ノ国町が支援の対象となった。

「水中花火が珍しいという部分で、そこが選んでもらえた理由だと思います」(十勝港まつり協賛会事務局 山田さん)

寄付金は主に会場の警備やレンタルトイレの設置、ごみ処理の費用に使われた。

変わりつつある夏の風物詩の形

「(広尾町の)開催の目的が『地域住民を巻き込んで開催するということ』を祭りの開催の主目的に置かれていて、それは守っていかなければ行けないなと思った」(キリンビール 村井さん)

「海上花火がとても良かった。普通の花火と違ってとてもきれいでよかった」

「来年も来ます!」(いずれも来場客)

「十勝港海上花火大会はオール広尾で皆さんが手作りで作ってもらっている。露店も運営もみんな手作りでやっているのが売りだと思っているので、ずっと残していきたい」(十勝港まつり協賛会事務局 山田さん)

クラウドファンディングや、有料化にする花火大会も増え、夏の風物詩の形も変わりつつある。