プレスリリース配信元:株式会社DeltaX

株式会社DeltaX(本社:東京都千代田区、代表:黒岩 剛史)が運営する塾選びサービス『塾選』は、「小学生の自由研究でのAI活用」について調査しましたので概要をお知らせいたします。

夏休みの自由研究は、子どもたちにとって創造力や探求心を育む大切な機会です。しかし近年、ChatGPTをはじめとするAIツールの進化により「自由研究にAIを活用してよいのか?」という新たな悩みが浮上しています。

そこで、塾選ジャーナルでは、小学生の保護者100名を対象にアンケートを実施し、自由研究におけるAI活用の実態と、保護者の本音を調査。AIを使う予定の割合、その具体的な使い方、そして「どこまでなら使ってよいか」という線引きまで、気になる調査結果を深掘りします。

詳細はこちらをご覧ください。

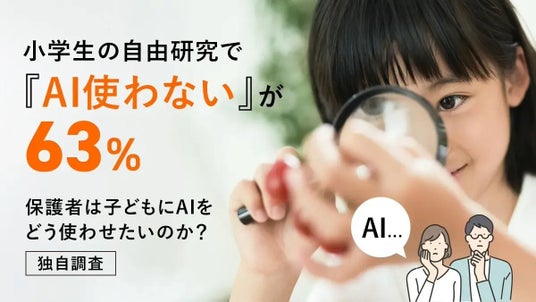

小学生の自由研究、「AI利用しない」保護者6割超!ただし利用検討は増加傾向

今年の夏休みの自由研究にAIを利用する予定があるかを聞いたところ、利用しないと回答した保護者が63%に上りました。一方で、利用を迷っている保護者が30%、利用する予定があると答えた保護者はわずか7%という結果に。この調査結果から、小学生の自由研究におけるAI活用は、現時点では保護者のあいだで慎重な意見が多いことがわかります。

昨年比較ではAI活用を検討する保護者が増加傾向

大半の保護者が自由研究でのAI活用に対して慎重であるものの、過去の調査結果と比較したところ、消極的な意向を持つ人は減少していることが分かりました。

昨年、塾選ジャーナルが実施した調査では「自由研究にAIを使用したことがないし今後も使用しない」と回答した人が74%でしたが、今年の調査では「利用する予定がない」と回答した人は63%に。約10%の減少が見られました。

昨年の調査結果について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

https://bestjuku.com/shingaku/s-article/4793/

AIを使わない理由は?子どもの主体的な学びを重視する保護者の本音

理由(1):子どもの主体性・創造性を伸ばしたいから

- 「AIに頼らず、自分で想像して取り組んでほしいと思うからです。」

- 「AIを使うことで子ども自身が考えたり試行錯誤したりする機会が減ってしまうのではないかと感じており、自分の力で学ぶことを大切にしてほしいからです。」

自由研究は「子どもが自ら考え、試行錯誤する過程そのものが重要」だと考える保護者が多くいました。AIに頼ることで、自由研究によって得られるはずの力が育たなくなることを懸念しています。

理由(2):AI利用は時期尚早だと考えるから

- 「まだ3年生なので、便利なテクノロジーを使うよりまず自分で調べる力をつけてほしいからです。」

- 「まだ子どもが幼く、AIの出した回答に対して真偽を判断できる知識がない為。保護者もそれを指導できる能力がないからです。」

子どもが幼い段階では、「AIを使うよりも先に基本的な学習能力や判断力を身につけるべきだ」という意見も目立ちました。AIの真偽を見極める能力や、適切に使いこなすための知識がまだ不足しているという考えがあるようです。

理由(3):AIの具体的な活用方法がイメージできないから

- 「どのようにAIを利用すればいいのか分かりませんし、自分の力でやっていないような気持ちになってしまいそうだからです。」

- 「そもそも保護者もAIを利用したことないので、AIの利用方法がわからないからです。」

AIの利用に抵抗があるというよりも、どのように自由研究にAIを取り入れたらよいのか、その方法がわからないという声も複数ありました。AIを日常的に使用していない保護者にとっては、使うイメージが想像しにくいようです。

3割の保護者が「AI利用を迷う」のはなぜ?

AI利用を迷っている保護者の声からは、AIの利便性と子どもの成長への影響のあいだで揺れる気持ちが読み取れます。

理由(1):AIに頼りすぎることへの不安があるから

- 「AIに頼ってしまって自分の感性や感情が損なわれないか不安です。」

- 「AIを利用することで効率良く研究を進められると思いますが、AIの便利さを知ってしまうとそれに頼りきりになってしまうかもしれないという不安があるからです。」

AIの便利さには魅力を感じつつも、子どもがAIに依存し、自分で考える力が育まれないのではないかという懸念が共通して見られます。どこまでAIに頼るべきか、その線引きに悩んでいることがうかがえます。

理由(2):学校の方針やルールが不明確だから

- 「学校があまりAIを推奨していない私立の学校で、でも保護者としてはこれからどんどん取り入れてほしいと思っているからです。」

学校の方針やガイドラインが不明確なため、AI利用に踏み切れないという保護者もいます。学校側がAI利用をどのように捉えているのかによって、家庭での判断も変わってくるようです。

理由(3):具体的な活用シーンがまだ明確でないから

- 「どのような場面で使わせるのが適切なのか分からないから。」

- 「AIを利用してみたいものの、何か調べる際の検索エンジンとしての利用程度になるのではないかと思います。」

AIを全く使わないというわけではなく、調べ物など、特定の場面での補助的な活用であれば検討したいと考えている保護者もいます。どのような形でAIを活用するのが適切か、模索している段階のようです。

7%の保護者が「AI利用予定」!積極派の声に見る理由

AIの利用を予定している保護者の声からは、AIを学習ツールや効率化の手段として積極的に捉えている姿勢が見受けられます。

理由(1):AIの利便性を理解しているから

- 「私が日常的にAIにいろいろ教えてもらっているところがあって便利さを知っているので、利用して楽になることがあればなんでも使っていきたいと思っているからです。」

- 「便利なものなので、一度活用してみることで、情報リテラシーを伸ばすことに繋がると思うからです。」

AIを日頃から活用している保護者ほど、その利便性を認識し、子どもの自由研究にも取り入れたいと考えていることがわかります。情報リテラシーの向上や効率的な学習の一環として、AIを積極的に活用する意向が見られます。

理由(2):アイデア出しや効率化に期待しているから

- 「題材などはAIを利用して考えてみたほうが、色々なアイデアが出てきそうだなと思ったからです。」

AIをアイデア出しのツールとして活用することで、子どもの自由研究の幅を広げられると考えている保護者もいます。AIが提供する多様な視点や情報に期待を寄せているようです。

小学生の自由研究で最も活用されやすいのはChatGPT!具体的な活用シーン

AIを利用する予定、あるいは迷っている保護者の声からは、主に「テーマ決め」「情報収集」「まとめ・構成」の3つの目的でAIを活用しようと考えている声があがってきました。使用するAIツールのなかでもChatGPTを挙げている声が多く、その汎用性の高さが支持されています。

自由研究のテーマ選定にAIを活用

自由研究を始める上で最初につまずきやすいのがテーマ選びです。AIは、この段階で強力なサポートツールとなることが期待されています。

- 「ChatGPTに自由研究のテーマ候補をいくつか出してもらったり、観察の進め方や調べ方を相談したりする予定です。」

- 「全くアイディアが思いつかなかった場合、小学1年生の自由研究でオススメなアイディアをChatGPTにいくつか出してもらう。研究は自分でやらせる。」

このように、子どもの学年や興味関心に合わせたテーマの提案、研究の方向性のアドバイスなど、アイデア出しの段階でAIを活用したいと考えていました。子どもの主体的な探求を促す前にAIをきっかけにする傾向が見て取れます。

情報収集・調べ学習の効率化にAIを活用

テーマが決まった後、次に必要となるのが情報収集です。AIを情報収集の補助として活用しようとする声もあがっていました。

- 「ChatGPTを利用してどんな自由研究があるのかを自分で調べ、そこから方法をアドバイスしてもらいながら自由研究を進めていこうかなと思っています。」

- 「自分で決めたテーマについて、どう調べていくかをAIに頼る予定。」

AIを検索エンジンのように活用し、必要な情報を効率的に集めたり、疑問点を解消したりする手段として期待しているようです。

自由研究のまとめや文章作成の補助にAIを活用

研究が進み、いよいよまとめ資料の作成段階でAIを活用しようとする保護者もいます。特に、文章の構成や表現に悩んだ際にAIの力を借りたいという声が多くありました。

- 「自由研究の内容をわかりやすくまとめるときに、伝わりやすい構成や流れをChatGPTに考えてもらって、読みやすい形に整理するために使う予定です。」

- 「自由研究に関するまとめの文章作成においてChatGPTの無料アカウントを利用し、全体の構成案に対するアドバイスを得たり、誤字脱字のチェックを行ったりすることを考えています。」

AIを文章作成のパートナーと捉え、構成のアドバイスや誤字脱字のチェックなど、表現の質を高めるために活用しようとしていました。子どもが伝えたい内容をより効果的にまとめる手助けとなることが期待されています。

どこまでOK?どこからNG?小学生の保護者が考えるAI活用の線引き

「これはOK!」保護者が考えるAIの適切な使い方

保護者が許容できるAIの使い方は、主に「子どもの主体的な学習を補助する役割」として捉えられています。

「アイデアのヒント」として活用

まずは、自由研究の入口であるテーマ選定にAIを活用するのは問題ないという意見です。

- 「1番難しいのは面白みや調べ甲斐があるテーマの選定だと思うので、そこに使うのはいいと思います。あとは調査方法などもアドバイスをもらえたらより深い研究ができると思います。」

- 「テーマやアイデアを探すための相談相手のような使い方。」

「調べ学習の補助」として活用

情報収集やまとめる段階で、AIをあくまで補助的なツールとして使うのは問題ないという意見です。

- 「テーマを自分で決めた後、テーマに関する情報を収集する際に本だけではなくAIを使うのは問題ないと思います。」

- 「調べ学習の補助として、情報の整理やわかりやすい言い換えをAIに手伝ってもらう程度であれば問題ないと思います。」

「行き詰まった時のヒント」として活用

自由研究を進める中で壁にぶつかった際に、AIからヒントやアドバイスをもらうことは、子どもの思考を促進すると考えられています。

- 「行き詰まったときのヒントをもらったり、人に伝えるときにどのようにしたら伝わりやすいか、など第三者目線でフラットな立ち位置からの助言などであれば問題ないのかと感じます。」

- 「仮説を立てたり、困ってしまった時のフォローとして活用することが望ましいと思います。」

「これはNG!」保護者が考えるAIの不適切な使い方

一方で、AIの利用において多くの保護者がNGと考えるのは、「子どもの学びの機会を奪う使い方」です。

丸投げ・全てAI任せは絶対NG!

自由研究の大部分、あるいは全てをAIに任せてしまうことは、最も抵抗がある使い方として挙げられました。

- 「自由研究の構成から内容まですべてをAIによって作成させてしまうと、もう本人の研究ではないと言えるので、この使い方は大きな抵抗がある。」

- 「自分で全く考えずに、最初から最後までAIに丸投げして自由研究を完成させるような使い方には抵抗があります。」

答えをそのまま書き写すのは避けたい

AIが生成した答えや文章を、子ども自身が考えずにそのまま提出することもやってはいけないことと見なされています。

- 「AIが考えた文章や結果をそのまま記載するのは抵抗があります。」

- 「AIの答えをそのまま写して提出する使い方は、自分で考えていないので抵抗があります。」

実際に研究や観察をしないのはNG!

実際に研究や観察を行わずに、AIで生成しただけの内容を提出することにも懸念の声が上がりました。

- 「実際に研究しないで、AIの内容をそのまま移して提出すること。」

- 「実際に自分が研究したことではなく、AIから導きだされた結果を記載すること。」

保護者は子どもにAIをどう使わせたい?活用の可能性と慎重な姿勢

夏休みの自由研究ではAIの活用について慎重な姿勢が見られましたが、これからの時代を生きる子どもたちにとってAIとの関わり方は避けて通れないテーマです。保護者は、AIが進化する中で、今後子どもたちにどのようにAIを使わせたいと考えているのでしょうか。

学習の相棒としてAIを賢く活用!

多くの保護者が、AIを子どもの学びを深めるためのパートナーとして捉え、積極的に活用してほしいと考えています。

- 「自分の疑問やアイデアを深める手段として、AIを活用できるようになってほしいと思います。例えば、自由研究や調べ学習の中で、自分の考えをまとめるためにAIに質問したり、意見を比べたりするなど、考える力を伸ばす使い方を覚えていってほしいと思います。」

- 「どんどんAIを使っていってもらいたいと考えています。検索だけでなく、壁打ちや対話、世界観を広げるためにもAIをうまく活用し知識を広げていってほしい。」

このように、AIを単なる情報収集ツールではなく、子どもの知的好奇心を刺激し、多様な視点を提供することで、思考力や表現力を伸ばす役割を期待していることがうかがえます。AIとの対話を通じて、自らの考えを深める学習スタイルへの期待も大きいようです。

頼れるアシスタントとして活用

日々の学習や生活のなかで、AIが効率的なアシスタントとして役立つことを望む声も多く聞かれました。

- 「何か答えを出したいときに自分や周りの誰かと相談したうえでAIがきっかけを導いてくれたり、資料を作る上でも時短になると思うので助けてくれる存在として役立ててほしいと思います。」

- 「辞書で調べたり考えても分からないときの助け程度に使用したり文章の添削に利用する程度に使ってほしい。」

AIを、調べ物やデータ整理、文章の誤字脱字チェックなど、時間や手間がかかる作業の効率化に役立ててほしいという意見が目立ちます。これにより、子どもがより本質的な思考や創造的な活動に集中できる環境を整えたいという願いが込められています。

ただし、あくまで「補助」であり、「最初から頼りきり」にならないよう注意を促す声も共通しています。

バランスのとれたAI活用を望む声

多くの保護者が、AIの利便性を認めつつも、何よりも「自分で考える力」を育むことを重視し、AIはその補助的な役割に留めるべきだと考えています。

- 「AIに頼りきるのではなく、自分で頑張ってどうしてもできない部分をAIで補正するような使い方を覚えてほしいです。」

- 「自分の考えはしっかり持った上で、生成AIの力を補助的に使っていってもらいたいです。」

AIの活用は、子ども自身の思考力や判断力を育成しながら「補助的にAIを活用」が理想的であるという意見が多く見られました。情報の真偽を見極める力や、AIが示した答えに対して自分の意見を持つ姿勢を養うことの重要性も考えられています。

まとめ:小学生の自由研究や今後のAI活用は使い方のバランスが肝

多くの保護者がAIを「学習の補助」や「思考を深めるためのパートナー」として捉え、子どもの力を育むことを優先しながら、バランスの取れた活用を望んでいます。自由研究においてAIに全てを任せる「丸投げ」はNGという声が多数を占める一方、アイデア出しや情報整理、行き詰まった時のヒントとして活用することは許容されています。

これからの時代、AIとの賢い付き合い方を学ぶことが、子どもたちの成長にとって不可欠となるでしょう。

詳細はこちらをご覧ください。

アンケート調査概要

調査対象:小学生の子どもを持つ保護者(有効回答数100名)

調査時期:2025年6月

調査機関:自社調査

調査方法:インターネットを使用した任意回答

調査レポート名:「小学生の自由研究とAI」についての調査

※掲載しているグラフや内容を引用する場合は「塾選調べ:「小学生の自由研究とAI」についての調査」と明記し、『塾選』(https://bestjuku.com)へのリンク設置をお願いします。

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。