最大波は「あとから到達」の可能性 スパコンで判明

7月30日朝に発生したカムチャツカ半島沖の地震に伴う津波について、東北大学がスーパーコンピュータを用いた即時解析を行い、津波が日本列島に到達する仕組みと被害の可能性に関する速報を発表した。

AOBAが即時解析 複雑な経路が津波を長時間化

解析は、東北大学サイバーサイエンスセンターのスーパーコンピュータ「AOBA」を活用。地震発生から短時間で津波の伝播と影響をシミュレーションした。

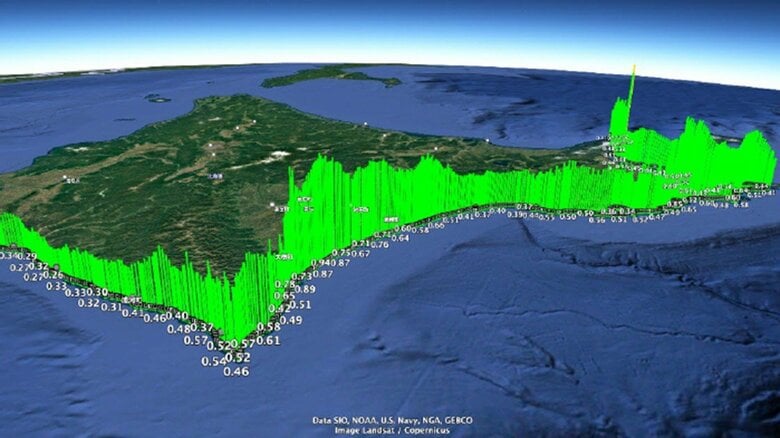

解析によれば、津波は北海道から本州の太平洋沿岸にかけて広範囲に到達し、およそ0.5メートルから1.3メートルの高さが予測された。湾の奥などでは地形による増幅も確認され、一部の漁業施設などへの影響が懸念されるという。

最大波は第一波ではない? 複雑な「伝播経路」とは

津波が遠く離れたカムチャツカ半島沖から日本列島に届くには、いくつかの経路がある。解析では、以下のような3つの主要な伝播パターンが想定されている。

(1)直接波:震源から日本太平洋沿岸へ直接届く波

(2)エッジ波:千島列島や北海道・本州の大陸棚に沿って、海底の地形に影響を受けながら屈折・反射を繰り返す波

(3)散乱波:ハワイや天皇海山群(太平洋に連なる海底山脈)にあたって反射・分散し、円を描くように伝わってくる波

これらの波が複雑に重なり合って日本に到達するため、津波は長時間続き、しかも最大波が第一波ではない可能性があると指摘されている。

過去にも「5時間後に最大波」の事例

このような津波の性質は、過去の地震でも確認されている。

たとえば、1994年の北海道東方沖地震では、地震から2〜5時間後に「エッジ波」とみられる津波が最大となって北海道沿岸を襲った。また、2006年の千島列島沖地震では、第一波から5時間以上経過してから「散乱波」による最大波が観測されている。

こうした事例と今回の地震を踏まえ、研究チームは「津波が収まったように見えても、再び高い波が来るおそれがある」とし、警報解除までは絶対に海に近づかないよう呼びかけている。