30日、カムチャツカ半島付近で発生した地震による今回の津波について、防災の専門家は、この先長期にわたり警戒を続ける必要があると指摘しています。

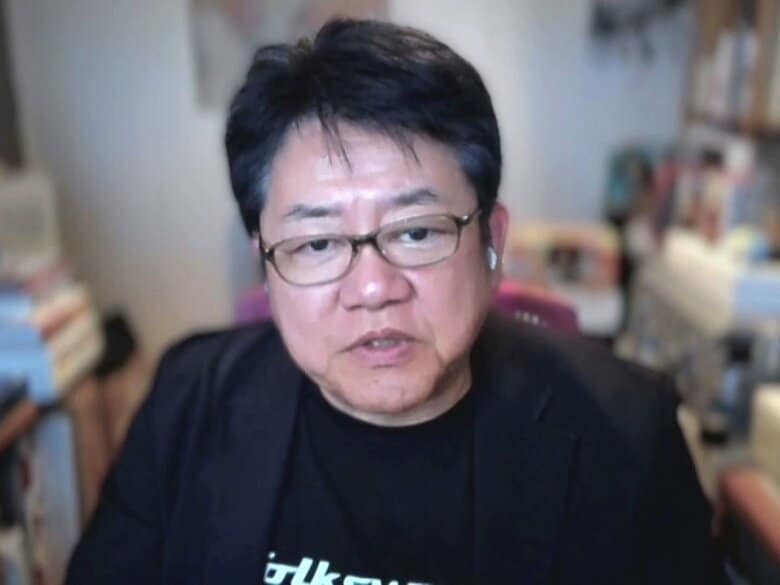

防災や減災を専門とする三重大学の川口淳教授は、今回の津波について、発生した「場所」に着目します。

三重大学の川口淳教授:

「離れたところで発生した津波ということで、太平洋を伝わってくると遮蔽物がないということもあって、水のかたまりがあまり乱されずに、大きなかたまりとしてやってくることがある」

今回の津波は日本から1000キロ以上離れたカムチャツカ半島近くで発生しました。距離が遠く、遮るものがない分、波の塊は大きくなり何度も押し寄せるといいます。

川口教授:

「後方に控えているかたまりと、(第一波が)海岸に当たった波が砕けて複雑な動きをするので、第二波の方が高いという可能性も。これは予測が非常に難しいんです」

三重県尾鷲市や愛知県田原市では、正午すぎに第一波が観測されましたが、第二波はそれよりも高くなる可能性があると指摘します。

1960年のチリ地震では、津波は発生から丸一日後に日本に到達し、三重県南部を中心に大きな被害が出ました。

今回も大きな波の塊がいつ到達し沖へ戻るのか…。影響は長期化する可能性があると指摘します。

川口教授:

「24時間ぐらいは(津波警報が)解除されない可能性はあるかなと思っています。明るいうちに安全な場所で一晩を過ごすくらいの覚悟をしていただくことが、大切かなと思います」