「まさか」が現実に ー 松山城下に今も残る危険と教訓

城下町の美しい景観が自慢の愛媛県松山市。

しかし去年7月、その象徴である松山城の北東側斜面で土砂崩れが発生し、甚大な被害をもたらしました。

災害から1年が経過し、その教訓と今も残る危険性を追いました。

忘れられない崩落の瞬間

被災した竹田利宣さん(66):

「『7月12日』という日付は忘れはしないですよ。当時すごい大雨が降ったんだよなとかって思い返すんだと思いますね」

去年7月11日からの2日間に、松山市では7月1カ月分の平均雨量に当たる213ミリの雨が降る豪雨となりました。

そして、12日の未明。

松山市の中心にある松山城の城山で北東側の斜面が崩れ、ふもとの緑町の住宅地をおよそ6000立方メートルの土砂が襲いました。

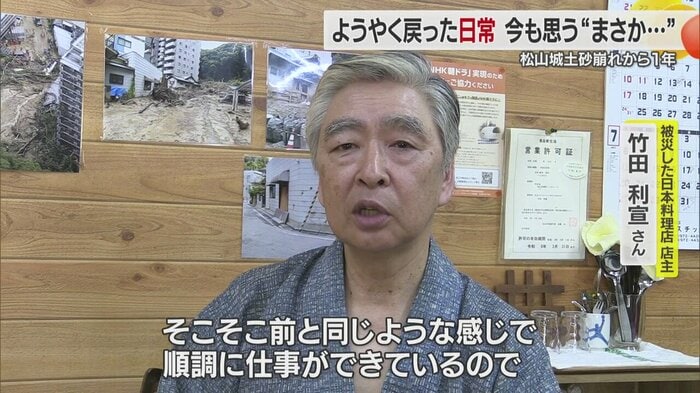

日常を取り戻した被災者の思い

マンションの住民:

「やばいよ、崩れとるもん、家が」

住宅4棟などが全壊し、親子3人が犠牲となった。

災害現場の目の前で日本料理店を営む竹田さん。店には大量の土砂が押し寄せ店は営業できない状況に。竹田さん自身も避難生活を余儀なくされました。あれから1年。

竹田利宣さん:

「困っていることはもうすでにないんですけど。そこそこ前と同じような感じで順調に仕事ができているので」

30年に渡り営業してきた店を閉めることも考えた竹田さんですが、常連客らの声に後押しされ被災から3か月半後、営業を再開しました。

竹田利宣さん:

「こんな松山市の中心のところで松山城って何百年も前からあるわけで、まさかこんなところがって思ったところが被害にあっているので」

専門家が解説する崩落のメカニズム

青木稜悟記者:

「松山城の東側にあるこちらの斜面が去年大きく崩れました。この斜面の特徴はどういったものなのでしょうか。」

愛媛大学で地盤工学を専門とするバンダリ・ネトラ・プラカシュ教授と1年経った現地を歩きました。

ネトラ教授:

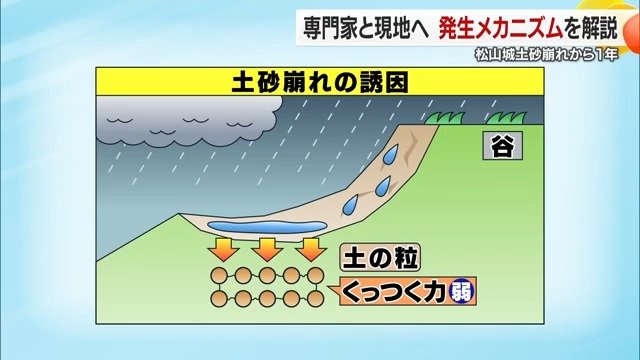

「(土砂崩れの)大きな誘因としては『大雨』ですね。雨水が入って雨水が原因となって崩壊したのが一番の誘因になりますけど」

今も残る危険性

崩れた斜面は水が集まりやすい『谷』の地形になっていて、大量の雨水が押し寄せ、土にしみ込むことで“『土の粒』同士のくっつく力が弱まり、崩れやすくなった”といいます

。

また斜面には勾配が緩やかなところもあり、こういった場所に流れてきた水や土砂が一旦たまり、その後、一気に流れ落ちたことで被害を拡大したと見られています。

ネトラ教授:

「城山はそういう谷地形のものがたくさんありますね。そういう谷地形になるものは、山があればだいたいできておりますので」

城山の北東部には、土砂災害のリスクが潜む同じような谷地形が、少なくとも5つ以上残っていると指摘します。

ネトラ教授:

「こういうものも崩壊したものですから、小さい斜面崩壊なので、『表層崩壊』というのはたくさん起きてますね」

表層から流れている水の管理がうまくいっていない

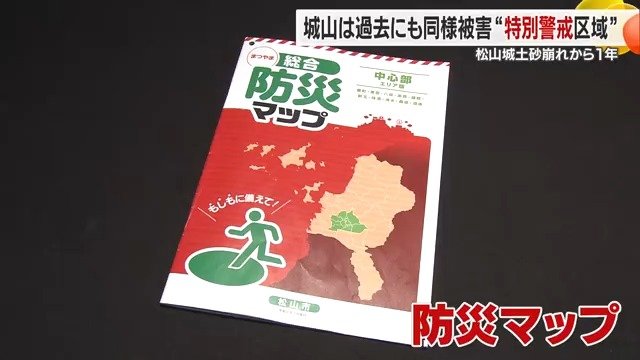

松山市が作成した防災マップでは、城山の周囲が「特別警戒区域」として赤く囲われています。

土砂災害が発生した場合、建物が壊れ住民に大きな危険が及ぶ恐れのある区域だ。2010年には城山南側にあった「愚陀仏庵」が土砂崩れで全壊。2018年の西日本豪雨では「古町口登城道」が崩れ、長期間通行止めになりました。

ネトラ教授:

「表層から流れている水の管理が、あまりうまくいっていないくて」

素手で触っただけで簡単に崩れる土

西側の登城道ではいたるところで土がえぐれ、木の根っこがむき出しになっている。

ネトラ教授:

「花崗岩の形を持ったままで、風化しているんですよね。手に持つとパラパラと崩れる感じになってしまう」

素手で触っただけで簡単に崩れる土。“真砂土”です。

花崗岩が風化してできたもので、城山の北西部はこの真砂土に覆われています。

真砂土は水を含みやすく大雨で表層崩壊が発生しやすい

ネトラ教授:

「こういう土は結構雨がバーって一気に降ってしまうと、少し弱いところですね」

真砂土は水を含みやすく、大雨が降ると表層の崩壊が発生しやすいといいます。

ネトラ教授:

「これはかなり根っこ張られているということで、普通だったら木がなければ、土が崩れてしまう状況なんですけど、木があるおかげでその辺の土がちゃんともたれていることになりますよね」

一方でこの『巨木』にもこんな懸念が…

ネトラ教授:

「木があんまりにも大きいので、風が吹いて木が揺れる可能性があると。表層の地盤というのがあまりにも大きく、揺られたら水が入りやすくなったりとか」

特に斜面に生える巨木が揺られると、根元の土が不安定になりやすいのです。

ネトラ教授:

「本当はこういうところを見ると、これは今後きちんと(管理)していかないといけないなと思います」

県内では去年17件の土砂災害が発生

登城道を管理する松山市によると、去年8月に行った調査では小さな崩壊が15カ所、地面のひび割れが2カ所確認されている。ただ、市は「緊急性はない」として「経過観察」としています。

またネトラ教授は「こうした土砂災害の予兆は県内各地でみられる」と指摘していて、実際に県内では去年1年間に17件の土砂災害が発生しているのです。

県内各地に潜む危険

ゲリラ豪雨の発生など、気候変動により災害のリスクが高まるなか、自分の住む地域の危険性は自分で確認することが大切です。

松山市内で聞きました。

みなさん、防災マップ活用していますか?

Q防災マップの活用は?

大学生:

「いやないです」

女性:「届いたときには見るけど、それ以外には見ないですね」

改めて防災マップで自宅の周辺を確認してもらうと…

女性:

「あんまり大丈夫じゃないんですよ、赤いラインがついているところ(特別)警戒区域ですね」

命を守るために必要な行動

専門学生:

「見た感じ山は近くないです。みんな別々の場所におるときに災害が起こったら、ここに集合しようみたいな」

大学生:

「防災マップを見たうえで、避難所とかを共有しておいたら安心なんじゃないかなと」

特に土砂災害が発生しそうなときは、自宅にとどまらず早めに安全な場所に避難することが基本です。

ネトラ教授:

「斜面が崩壊したら何かの音が出てくるはずなので、あるいは木が倒れた音とか岩石が崩れた音とかそういうことにも注意しながら」

斜面の近くに住む人は『異常な音』を聞いたり、『大雨警報』が出たりしたときには、ためらわずに避難所に向かってほしいといいます。

災害から命を守るため、1人1人の素早い判断と行動が必要なのです。