厚生労働省によると、2024年1年間に生まれた赤ちゃんの数・出生数は岡山県が1万926人、香川県は5059人で、過去最少を更新した。そんな中、1人の女性が生涯に産む子供の推定人数を示した「合計特殊出生率」で岡山県北部にある奈義町は全国平均・岡山県平均ともに大きく上回っている。

”奇跡のまち”と言われている、奈義町の取り組みからヒントを探る。

小さなまちが挙げる「合計特殊出生率」の高さに岸田首相(当時)も注目

岡山県北部に位置する人口約5000人の小さなまち、奈義町。2019年に合計特殊出生率が2.95を記録し、“奇跡のまち”と呼ばれ、2023年には当時の岸田首相も視察に訪れた。しかし、奈義町は、最初から出生率が高かったわけではなかった。

転機は2012年。奈義町は「子育て応援宣言」を行い、そこから独自の少子化対策に力を入れた。2年後には合計特殊出生率が2.81に上昇。一旦下がったものの、2019年に過去最高の2.95を記録し、その後も高い値をキープしている。

子育て応援宣言を受けて、奈義町は18歳までの医療費無料化、こども園・小中学校での給食費の無償化などを導入してきた。

子育て支援政策は同じなのに…なぜ奈義町だけ“奇跡のまち”と呼ばれるのか?専門家は

しかし、こうした子育て支援は、全国各地の自治体で導入が進んでいるもの。なぜ奈義町だけが“奇跡のまち”と呼ばれるほどの成果を上げられたのだろうか。

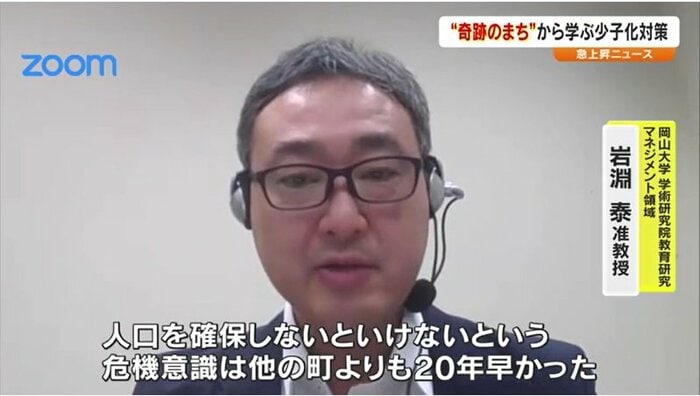

その理由を地方の街づくりに詳しい、岡山大学学術研究院 教育研究マネジメント領域の岩淵泰准教授は「奈義町は市町村合併をしなかったので独立して街づくりをする必要があった。人口を確保しないといけないという危機意識は他の街よりも20年早かった」と、地方創生が叫ばれて注目度の上がった「人口減少」という問題に対し、奈義町が先駆的に関わってきたと分析する。

さらに、岩淵泰准教授は、「小さいまちなので必要なサービスがわかりやすく届きやすい。町の人たちの積極的なサポートがあって町が運営されている」と、奈義町ならでは強みが子育て支援の利用促進につながっているという。

奈義町が整備した子育て等支援施設の特徴は「互いに助け合い、悩みも相談し合う」こと

その特徴の一つが、町内にある子育て等支援施設「なぎチャイルドホーム」。奈義町が子育て支援政策の一環で整備したもので、子供の一時預かりだけでなく、世代を超えた交流の場としての役割も果たしている。

なぎチャイルドホームの貝原博子さんも、「日常の生活の中でお互いに助け合っている。悩みも相談し合っている」と施設の特徴を語っていて、町内で子育てをする母親は「地域の人が気軽に話しかけてくれて子どもたちも自分のおじいちゃんやおばあちゃんのように接している」「街を歩いていても気軽に声をかけてくれる人が多い」と、町の人たちの気軽な声掛けが印象に残っているようだ。

求められる少子化対策で必要なのは「住民に届ける努力」

奈義町は単に制度を整えるだけでなく、地域全体で子育てに取り組む風土づくりに取り組んできた。その結果、支援が利用されやすくなり、住民同士が自然と助け合う環境が生まれている。

この奈義町の事例をヒントに、求められる少子化対策について岩淵准教授は「今、各自治体が準備している子育て支援の政策はとても良いもの。あとはそれを住民に届ける努力が必要」と指摘。自治体ごとに課題は異なるものの、それぞれが講じている支援策をどう住民に届けるかが今、問われている。

奈義町のように地域の空気感を育てる取り組みは、他の地域でも参考になるかもしれない。

(岡山放送)