これに加え、チェックしておきたいのは比較的見ても分かりやすい「ソールの減り具合」「アッパーのへたり具合」「靴ひも」だ。

「ソールの溝が減ってくると、ツルツルになって歩く際に滑りやすくなります。本体とソールの接着は大丈夫でも、靴底の減りが進んでいないかは見てください。アッパーの型崩れが進むとサポート力が低下するため、生地がへたってきていないかも確認してください。また、登山靴において靴ひもは重要です。摩擦で切れそうになっていないか、フックが取れかけたりしていないかも確認しておくと安心です」

登山中に靴が…針金などで応急処置

注意すべきポイントは分かったが、もし出掛けた先でソールの崩壊や剥がれなど起こった場合はどうすればよいのだろう?靴が壊れた場合に備え「必ず応急処置に使うものを持っていってほしい」とのことだ。

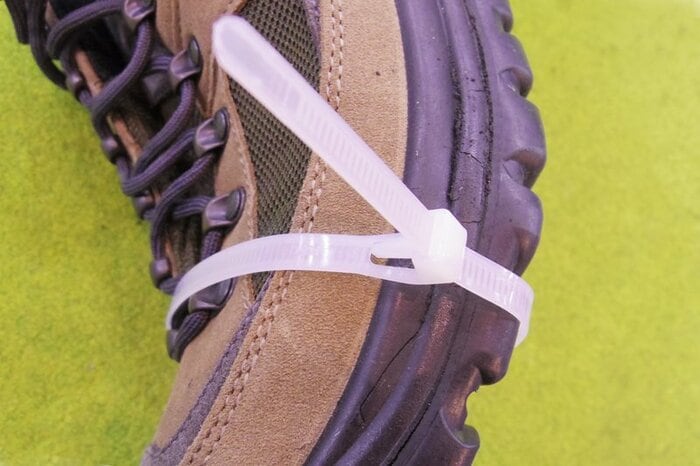

「例えば針金や細引き(靴ひものような細いひも)、結束バンドですね。けがの時にも使えるテーピングテープや粘着性や防水性に優れたダクトテープのようなテープでもいいと思います。登山靴を購入される方には、剥がれた時に靴とソールに巻いて固定できるものを携帯するようにお勧めしています」

3つの工程で適切に保管

登山前の注意点を押さえたところで、最後は長持ちさせるための適切な保管方法についても教えてもらった。意識してほしいのは「いかに水分(湿気)から靴を守るか」となる。

そのために登山本店の担当者が勧めるのは「クリーニング」「しっかり乾燥させ風通しの良いところで保管」「防水スプレー」の工程。

最初に行ってほしい「クリーニング」は、山から帰ったら早めに泥を洗い流すこと。泥は水分を多く含むためしっかり落とすことが重要。ブラシなどを使い、汚れがひどい場合は水洗いをしても良い。

次は「しっかり乾燥させ風通しの良いところで保管」。ただし早く乾くからと直射日光に当てるのは厳禁。靴の劣化につながるので必ず陰干しを。

そして保管する際は、靴箱や袋などに入れないでほしい。中で湿気が溜まって加水分解を進めてしまうことがあるのだ。下駄箱や玄関などに置いたら 、湿気予防のための除湿剤や新聞紙などを入れて保管するのが良いという。

最後は「防水スプレー」。アッパー部分に泥をつきにくくして撥水させ、靴の透湿性を落とさないのが目的。登山に行くタイミングで靴全体に防水スプレーしっかり吹き付け、そして乾いたら山に行く…というのが理想となる。

安全な登山には、装備が適切な状態であることが不可欠だ。思いがけないトラブルを避けるためにも登山靴の適切なケアを普段から行い、登山を楽しみたい。