『市民の貴重な交通拠点』それが松山市駅

伊予鉄道の郊外電車と路面電車がつながるターミナル駅として、1日約3万人が利用する松山市駅。

『市民の貴重な交通拠点』として親しまれるこの一帯は、どのように移り変わってきたのか。

明治21年に「松山駅」の名称で開設

まず松山市駅の歴史からひも解く。

伊予鉄グループ総務本部広報室・松本圭介係長:

「この松山市駅、昭和に入ってからは空襲で焼失してしまうんですが、その後現在までに2回ほど建て替えられて今に至っている状況。」

松山市駅は今から約140年前の明治21年に「松山駅」の名称で開設された。

その後「外側(とがわ)駅」など駅名の変更を繰り返し、昭和2年に現在の「松山市駅」になった。

謎の出入り口

松本圭介係長:

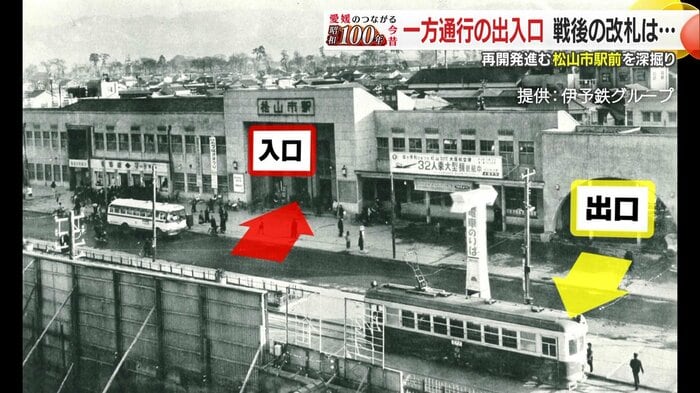

「この写真は昭和25年、終戦から5年後に建てられた5代目の松山市駅の写真なんですが、注目していただきたいのがこの部分とこの部分ですね。建物のなかで大きな入口が2つある感じですかね。」

この2つの出入口、実はそれぞれ駅の入り口と出口で当時、利用客の流れは一方通行だった。

なぜ一方通行になった?

伊予鉄グループ総務本部広報室・松本圭介係長:

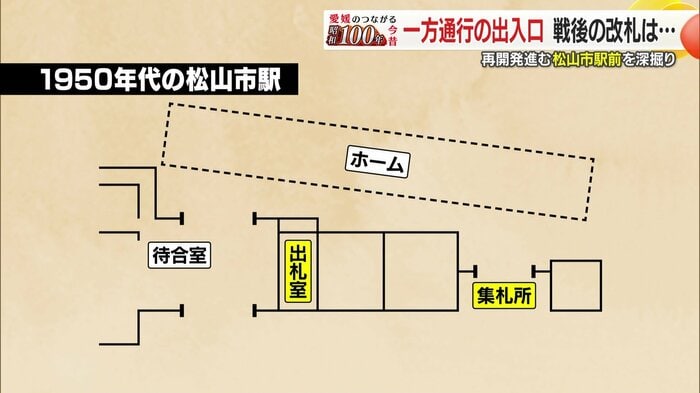

「こちらに『出札室』がありまして、その横に『集札所』とあります。」

当時の駅は「出札室」で切符を買って電車に乗り「集札所」で切符を渡して駅を出るというシステムだったため、出入り口が分かれていたのだ。

四国初のターミナルビル誕生

松本圭介係長:

「当時は今みたいに自動改札機や機械がなかった時代なので、業務を分担することで一連の流れをスムーズにするために、こういう配置になっていたのでは。駅業務の合理化だったのでは。」

昭和46年に完成した6代目の駅舎から「自動券売機」が導入され、1カ所の改札で乗り降りが可能になった。

この駅舎こそ、四国初のターミナルビルとして誕生したデパート「いよてつそごう」。

売り場面積は9500平方メートルを誇り、オープン初日は7万人が訪れるなど多くの人が詰めかけた。

いよてつそごう1期生

続いてはデパートの今昔に注目。昭和時代からのこの場所をよく知る方とお伝えする。

松浦友昭さんは、いよてつそごうに1期生として入社し、食料品の販売やイベントの企画などを担当。

黎明期から現在のいよてつ髙島屋まで約40年に渡り、人気デパートを支えた。

物産展て本当に楽しいんですよ、地域の文化ですからね

まず案内してくれたのは、7階の「催会場」。

松浦友昭さん:

「物産展って本当に楽しいんですよ、地域の文化ですからね。」

全国各地の物産展は、今も昔も人気のイベント。

商品や出店業者との交渉にあたったという松浦さんが、最も思い出深いと語るのは昭和46年のオープン当初から続く「北海道の物産展」だ。

昭和から平成の前半にかけては、ジャガイモやカニなど北の大地の食材そのものを中心に扱っていたそう。

北海道が主催していた当時の物産展では、全国のデパートの中で3位の売り上げを誇るなど、毎回多くの県民が楽しみにしていた。

懐かしい「ラウンド菓子」

続いて向かったのは地下1階の食料品フロア。

当時から変わらず、お菓子売り場にあるのは様々なお菓子がくるくる回る「ラウンド菓子」。当時は今より数倍も大きい円の中心に従業員が入って販売していたそう。

松浦さん:

「この中に(販売員が)4、5人入って好きなようには出られない。気の毒やなと思って。お客様多いし、大変ですよ。」

昭和の子供たちに大人気だった。

「デパートの思い出」を教えて!

60代女性:

「ファミリーレストランがあって、ちびっこランチを、おもちゃが付いてたので食べたりしていた。」

50代女性:

「回転して取るお菓子がすごく懐かしくて、いつも楽しくなってつい買ってしまいます。」

70代女性:

「屋上は乗り物もあったですね。汽車でずっと回ったりとか色んな乗り物あったけん、子供がちっちゃい間はよう連れて行った。」

大食堂に屋上遊園地、みなさん思い出は尽きません。

いずみたくさん作曲の「いよてつそごう」の歌

いよてつそごうで思い出すのは、地元の人たちが昔からよく知るCMソング。

作曲したのは「いい湯だな」など、数々の名曲を生み出した作曲家いずみたく。

昭和を代表するヒットメロディーメーカーが手がけていて、今も多くの県民が口ずさめるのでは?

デパートという日常を離れた特別な空間と演出に、大人も子供も魅了された。

百貨店のいいところは?

松浦さん:

「やっぱり文化を発信している。商品にしても食材にしても、文化を感じるものがないと百貨店でする意味もなくなっていく。」

「いよてつそごう」はそごうとの提携解消などを経て、平成14年「いよてつ髙島屋」に社名変更した。

いよてつ髙島屋 伊藤慧経営企画担当課長:

「近年コロナ禍以降特にお客様のニーズが目まぐるしく変化しております。この変化に柔軟に対応することが重要だと考えている。」

「ニトリ」や「無印良品」などの大型テナントが相次いで出店するなど、幅広い世代にそして地域に受け入れられる売り場づくりを目指し進化を続ける。

花園町通りと銀天街をつなぐ「交流広場」へ

現在、松山市駅前は花園町通りと銀天街をつなぐ「交流広場」を整備する再開発が進んでいる。

この広場に隣接するのが松山市駅前商店街。

点在していた個人商店が戦後の区画整理で軒を連ね、いよてつそごうの誕生に合わせるように商店街として組織化された。

商店街はこの再開発を大きなチャンスと捉えている。

独自のにぎわい作りを進めている

話してくれたのは、松山市駅前商店街会の会長をつとめる寺尾賢一さん。40年続く美容室のオーナーだ。

寺尾理事長:

「昭和の頃はお客さんがすごくて、1日100人くらい来ていたので、お客様のお荷物を預かる鍵の名残なんですけど、90番まであるんですよね。(今は)上の方しか使っていない。」

今回の再開発に合わせ、商店街も独自ににぎわい作りを進めている。

寺尾理事長:

「こういったオーニングテント、オーニングテントを出すことで統一感のあるまちづくりを目指したり、軒下看板になるんですけど、市駅前ということで坊っちゃん列車をなぞった形で、軒下看板を全店舗が共通して付けたりしています。」

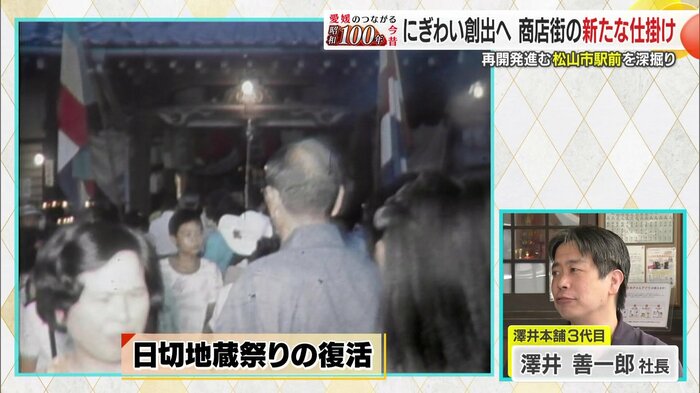

なぜお日切りさん?

その商店街のシンボルが「お日切りさん」と呼ばれ、親しまれる善勝寺。

善勝寺・加藤智久住職:

「元禄に悪疫が流行し、ここのお地蔵さんに日を切って願いをかけると、必ず叶うという。」

この善勝寺の境内で生まれたお菓子が「ひぎりやき」。100年以上の歴史があり松山のソウルフードとして親しまれている。

看板はこだわりの「あずきあん」

ひぎりやきを長く製造販売している沢井本舗の澤井社長に話を聞いた。

澤井本舗・澤井善一郎社長:

「北海道産のあずきを今使ってて、お砂糖も2種類3種類選んで丁寧に炊き上げている。」

松山市からのお客さん:

「おばあちゃんの時から頂いてますので、馴染みの味です。」

今治市からのお客さん:

「こちらへ出てくるとお土産で買って、がわもおいしいし、あんこもすごくおいしい。」

伊予市からのお客さん:

「期間限定の味がバラバラで、よく入れ替わりで出るのがあずきだけじゃなくて、他のも食べられていいなと思います。」

3代目の澤井さんは昔からの味を大切にしながら、レモンやチーズなど期間限定の食材で新たなスタイルにも挑戦している。

珍しいと思っていただける仕組みを

澤井善一郎社長:

「長年やっていると店先が『景色』になっちゃうので、みなさんに足を止めてなんか珍しいと思っていただける仕組みをと思いまして。」

松山市駅前の活性化に向けて、それぞれの店で、そして商店街全体で新たな仕掛けを考えている。

澤井善一郎社長:

「コロナの時からお休みしている日切地蔵祭りを再度復活させて、活性化を図りたいと思っております。伝統的なお祭りなので、やめるという選択肢は無いと思っている。」

外部からのイベントも呼び込めるような仕組み作り

松山市駅前商店街・寺尾賢一会長:

「年末は『こたつ』を道路だったところに置いて、飲んだり食べたりするイベントとかを行ったんですよね。夏にそれは予定してるので、自分たちでやってる企画もありますし、外部からのイベントも呼び込めるような仕組み作りはやっていく予定ですね。」

時代とともに変わり続ける松山市駅。

交通の拠点として、そしてにぎわいの中心として、これからも人と街をつないでいく。