2017年に東名高速で夫婦が亡くなった事故をきっかけに、道路交通法が改正され、厳罰化された“あおり運転”。

しかし、2024年6月にチューリッヒ保険会社が行った調査では、「あおり運転をされた経験がある」と答えた人が72.5%と前年の53.5%を約20ポイント上回る結果となりました。

なぜ社会問題化した今なお、あおり運転は減らないのか。

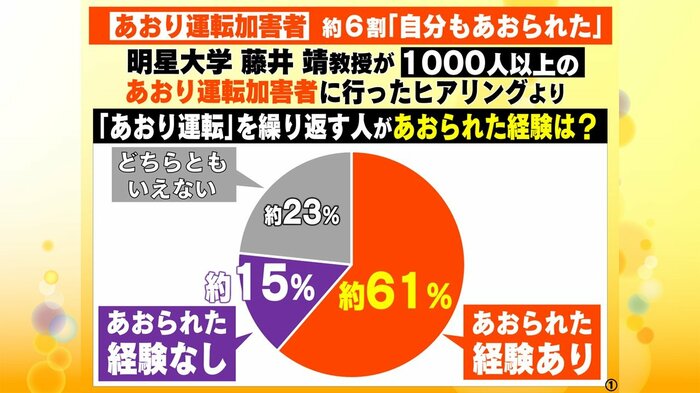

10年以上も前からあおり運転の研究をしている心理学者の藤井靖教授によると、加害者に話を聞いたところ「自分も被害者だ」と思っているケースが多いといいます。

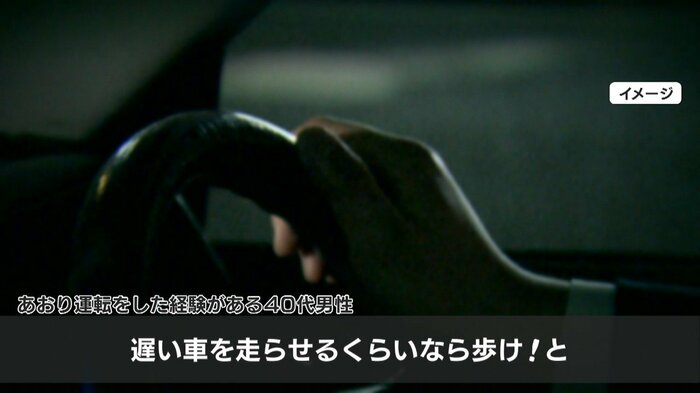

過去に「あおり運転をしてしまった」という40代の男性は…。

あおり運転をしてしまった経験のある40代男性:

ダラダラ走っている車、急な割り込みや車線変更にいつもいらいらしていました。「遅い車を走らせるくらいなら歩け!」と。

直線で必要がないのにブレーキを踏む車とか、曲がるときにやたらと遅い車には、(こちらが)被害を受けているなと思っています。

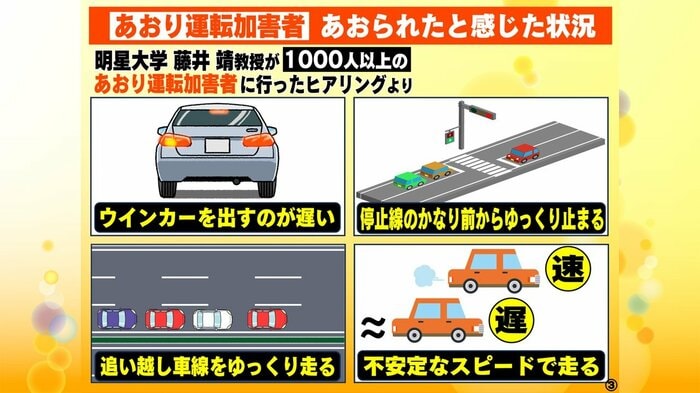

藤井教授があおり運転の加害者1000人以上にヒアリングを行った結果、あおり運転を行った人の約6割が「あおられた経験がある」と回答しているといいます。

明星大学心理学部 藤井靖教授:

実際に話を聞いてみると自分は客観的には加害者なんだけども、「元々は自分があおられたから仕返しをしているんだ」とか、「優しさで運転下手だと教えてあげたんだ」とか、「あおり行為で相手が運転を嫌いになればこれは健全な道路交通につながる」と考えている方さえいました。

加害者側の言い分としては、「ウインカーを出すのが遅い」「停止位置のかなり手前からゆっくり止まる」「追い越し車線をゆっくり走る」「速くなったり遅くなったり、不安定なスピードで走る」などの行為を“あおられた”と感じ、「仕返しをしてしまった」と。

元警察庁科学警察研究所 研究員

山梨大学大学院 伊藤安海教授:

まさに“サンデードライバー”というか、運転が不慣れな人を表していると思うのですが、そうすると相手からすると、マナー違反だったり、後から無理矢理割り込んできて、「これは割り込みじゃないか」とか、相手を怒らせるような運転になるかなと。(運転が)下手なままでずっといってしまうという人もいるのかなと。

自分のことって一番自分じゃわからないじゃないですか。誰かに見てもらってそうなのかと気づく機会をもっと増やさないといけないとなと。

Forbes JAPAN Web編集長 谷本由香氏:

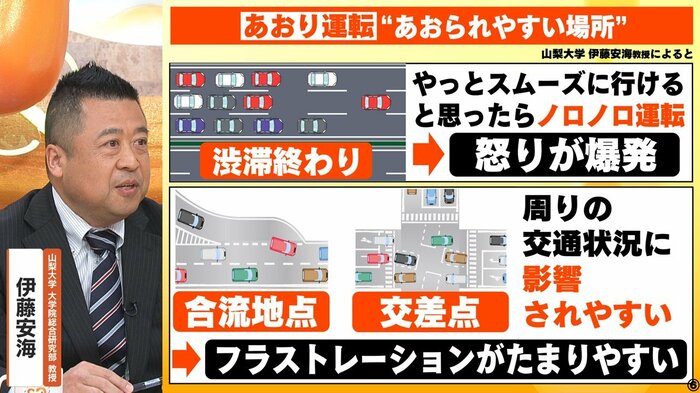

あおり運転を見たことも経験したこともないですが、(日本が)そういうことが起こりそうなストレスフルな状況であるというのは感じています。いつも渋滞していたり道がすごく狭かったり、もしかしたらそういう構造的な問題も、あおり運転を助長してしまう要因になっているのかなと。

山梨大学大学院 伊藤安海教授:

車同士がコミュニケーションを取らないといけない場面でボタンの掛け違いがあると、相手が怒ったり、その地域のマナーを守れていなかったり。マナーって難しいのが、例えば対向車線がずっときているので、赤信号になってからしか右折できないところとか、でも本来は赤信号で行くのは法律違反じゃないですか?でも行かないと後ろの車は「今行かないなら、いつ行くんだ」とあおられたり。環境的に、どちらが正解なのかという場面が日本は結構あって、どちらに転んでもあおり運転の原因になるのかなと。

渡辺和洋アナウンサー:

イライラするのはもちろん人間ですから、感情としては分かりますが、それを行為に移してはいけないというのは大前提にあるわけなんですが。

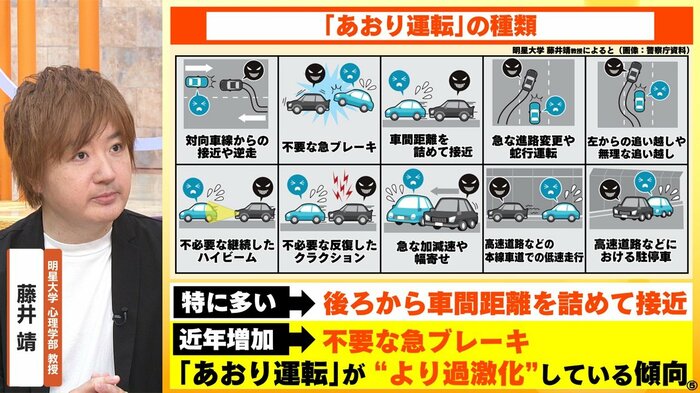

妨害行為の過激化

さらに、藤井教授は「自分は加害者ではない」という意識からか、近年“不要な急ブレーキ”など妨害行為が“過激化”している面があると指摘します。

明星大学心理学部 藤井靖教授:

2017年以降、あおり運転に起因した事故や事件とかが大分報道されるようになって、そういう中で「気をつけよう」という人も結構出てきたんです。ただ、自分は加害者だと思っていない方もそれなりに多いので、そういう報道を見て気づいて気をつける人と、気をつけない人に分かれたんです。

そうすると、気づいていない人はどんどん周囲が気をつける(丁寧な運転をする)ことよりイラッとするように逆になってしまうと。より、自分を主張という意味で、後ろから追従するだけでなく、前に回って急ブレーキを踏んだりと、強めの行動に移行している傾向があります。

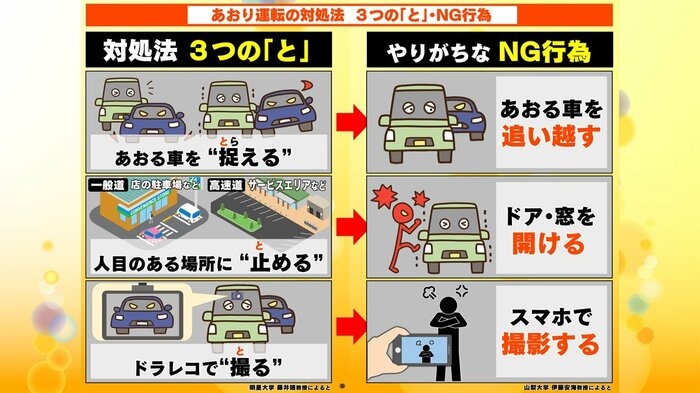

――あおり運転を受けたとき、どのタイミングで通報をすれば良いのでしょうか?

山梨大学大学院 伊藤安海教授:

本当に危険なあおりだと感じたら、即座にでも。

単に後ろからくっつけられて、横によけたら行ってくれたくらいならいいんですが、その後に執拗な行動をされたらすぐに(警察を)呼んだ方がいいです。

(「サン!シャイン」 5月19日放送)