都市のにぎわいに埋もれた戦場

那覇市おもろまちはショッピングモールやオフィスビルが林立する那覇市の”新都心”と呼ばれるエリアだ。日々の光景からはかつてこの場所で繰り広げられた地獄絵図を想像することは難しい。80年前、この地は「シュガーローフ」と呼ばれる丘を中心に1週間で数千人もの命が失われた沖縄戦最大の激戦地の一つだ。

首里防衛の最終拠点──繰り返された死闘

1945年4月から5月にかけて日米の地上戦は苛烈さを増していた。米軍は日本軍第32軍の司令部がおかれた首里に向け嘉数高地(宜野湾市)や浦添の防衛線を次々と突破していった。シュガーローフは軍司令部防衛の最後の防衛線だった。

小さな丘を巡る攻防は凄惨を極めた。11回にわたり日米が丘を奪い合い、米軍の死傷者は1週間で2600人超、日本軍の記録は残っていないが犠牲者は膨大な数に上るとみられている。

当時、シュガーローフの周辺にはハーフムーン、ホースシューと呼ばれる丘も連なり、日本軍はこれらを拠点に陣地を築いていた。都市開発により地形は変わり、激戦地の面影はほとんど残っていない。

消え去る記憶との闘い

街の記憶もまた薄れつつある。「シュガーローフという名前は聞いたことがある」と答える女性がいる一方で、「こんな街並みの中に、そんな歴史があったとは想像もできない」と話す男性もいた。

記憶の風化に抗い語り継ごうとする人々もいる。

平和ガイドとして活動する仲村真さん(沖縄県平和祈念資料館友の会事務局長)は「太平洋戦争でもこれほど過酷な戦いは他にない」と語る。

記録によれば戦闘疲労症により約1300人の米兵が戦線を離脱。身体が硬直し、震え、極限状態で戦いを続ける兵士が後を絶たなかった。

「誰かが語らなければ、記憶は消えてしまう」と語る仲村さんは、現代の街並みに埋もれた戦場の痕跡を掘り起こし、歴史を次世代に伝えようとしている。

慈しみの行脚──静かに響く慰霊の祈り

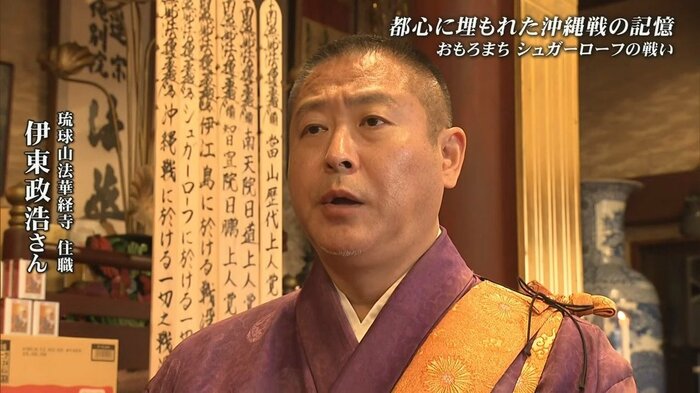

毎年5月12日から1週間、おもろまち一帯には読経(どきょう)と太鼓の音が響く。琉球山法華経寺(りゅうきゅうざんほけきょうじ)の住職と修行者、有志らが参加する慰霊の行脚だ。高層ビルが立ち並ぶ街を戦没者への祈りを胸に静かに歩を進める。

法華経寺が建立されたのは1981年。土地を提供した地元住民は、シュガーローフで亡くなった日米両軍の兵士を弔い、沖縄戦全体の戦没者を悼み、世界平和を祈る場としての役割を願ったという。

住職の伊東政浩さんは「この歴史を知ることで、未来への心構えが変わっていく」と話す。シュガーローフの丘で唱えられる「南無妙法蓮華経」の声が都市の喧騒のなかに静かに響いていた。

地獄の丘が語りかけること

シュガーローフの陥落によって日本軍に首里の軍司令部を放棄、南部へ撤退した。この決定より逃げ場を失った民間人の多くが戦闘に巻き込まれた。沖縄戦における住民の犠牲は軍の南部撤退を機に大きく膨らんだ。平和ガイドの仲村さんは「沖縄戦を理解するには、シュガーローフの記憶を避けて通れない」と語る。

かつて“地獄の丘”と呼ばれた。そこで失われた命を静かに悼む人々がいる。戦後80年、過去の悲劇を知り、語り継ぐことが平和な未来への一歩となるだろう。

(沖縄テレビ)