ローソンが、冷凍おにぎりの販売を大幅に拡大する。冷凍の特性を活かして、製造や価格面での効率化を図りつつ、従来のストック用イメージを超えた即食ニーズへの対応を進めている。食文化や消費行動の変化につながる可能性もあり、今後の動向が注目される。

冷凍おにぎりで広がる即食の選択肢

冷凍おにぎりの販売拡大で、すぐ食べるニーズの獲得を目指す。

取材班:

いつも見かける場所ではなく、冷凍ケースの中におにぎりが並んでいます。

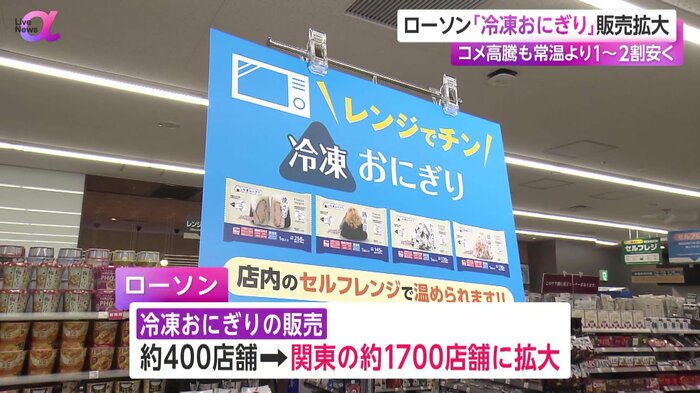

ローソンは冷凍おにぎりの販売を、現在の約400店舗から、関東の約1700店舗に拡大すると発表した。

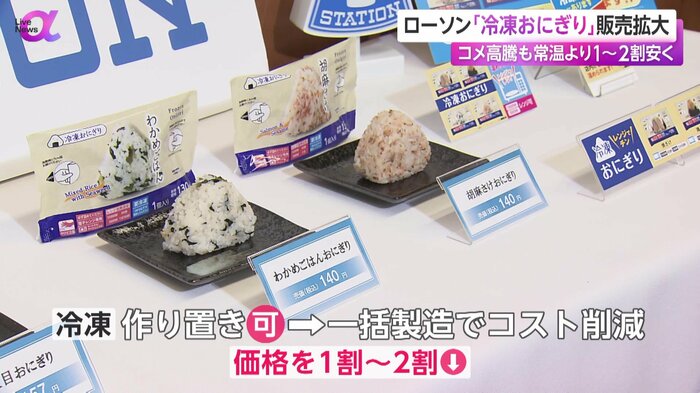

冷凍の場合は作り置きが可能なため、一括で製造することで製造コストを削減できるほか、価格も常温のおにぎりと比べて、1割から2割抑えられるとしている。

これまでストックする需要が高かった冷凍食品だが、すぐに食べる「即食」のニーズも取り込む狙いだ。

温めて食べる文化と長期保存の利点で市場拡大へ

「Live News α」では、消費経済アナリストの渡辺広明さんに話を聞いた。

海老原優香キャスター:

渡辺さんにとっては古巣の取り組みですが、どのようにご覧になっていますか。

消費経済アナリスト・渡辺広明さん:

コンビニのおにぎりは、常温のものを食べるのが基本なんですが、北海道や沖縄、東北の一部などでは、コンビニのおにぎりを温めて食べるエリアが広がっています。

今後は、このローソンの冷凍おにぎりによって、コンビニおにぎりを温めて食べる習慣や、文化が全国に広がっていくんではないかなとも思います。

それは客層を広げる可能性もすごく高いです。今後、商品開発の面においては、赤飯おこわおにぎりなど、温めて食べると美味しい商品が開発されて、常温のおにぎりと差別化されていく可能性が高いんじゃないかとも思います。

海老原キャスター:

冷凍おにぎりの販売を拡大するメリットは何でしょうか。

消費経済アナリスト・渡辺広明さん:

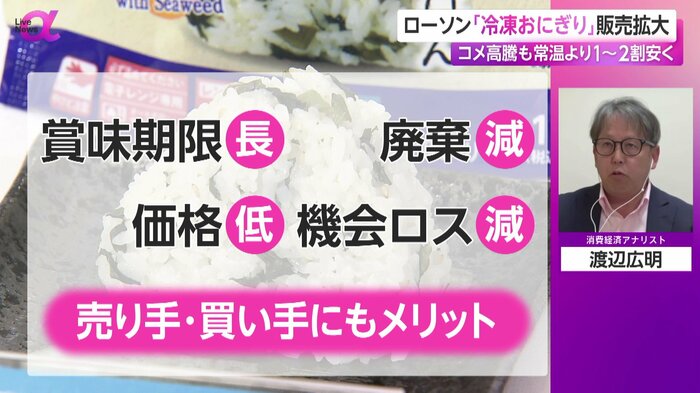

食料自給率が低い日本で、食品ロスの削減が喫緊の課題なんです。冷凍状態のため、賞味期限が約1年と長く、その面を踏まえても普及していくのではないでしょうか。

また、一括製造で作り置きするため、価格を1割から2割抑えて安くするメリットもあります。さらに、オーナーの立場からも人件費が増えていく中で、オーナー収益を維持するためには、賞味期限が長い商品を扱って廃棄を減らす必要があるため、それも不況の後押しになるのではないかと思います。

そして、常温おにぎりが店頭で欠品した時に、おにぎりを食べたい顧客に対して、機会ロスをなくして販売できるメリットもあります。

冷凍おにぎりは、売り手にも買い手にもメリットがある、大変素晴らしい取り組みだと思います。

売場の認知とヒット商品の開発が普及のポイント

海老原キャスター:

一方で、課題を挙げるとすると、どういったことが挙げられますか。

消費経済アナリスト・渡辺広明さん:

冷凍ケースでの販売のため、いかに販売場所を顧客に認知させるかがポイントになりそうです。販促ツールなどで検出することも大事ですが、温めて美味しい冷凍おにぎりのヒット商品を発売することが、最も重要なのではないかと思います。

コンビニのおにぎりは、1年間で60億個以上売れる国民食です。コンビニおにぎりが進化していくことは、実は、日本の食生活の変えることにもつながっていくのではないかと思います。今後、コンビニで、冷凍おにぎりが定着していくことを期待したいです。

海老原キャスター:

冷凍の焼きおにぎりやパスタなど、すでに親しみがあるものは多いですよね。食品ロスを防ぐ美味しい商品が、今後ますます増えていきそうです。

(「Live News α」5月9日放送分より)