2025年は日本国内でも大規模な山林火災が相次いだ。中でも岩手県大船渡市は平成以降で最大規模の火災となった。いまだその傷跡が残る中、これからの時季に新たな災害のリスクが懸念されている。

「森林」が果たす防災機能

近年「これまでに経験のない大雨」が頻発し、豪雨災害が増えている。そうした中で、水をため込み防災面での重要な役割を果たしているのが「森林」だ。

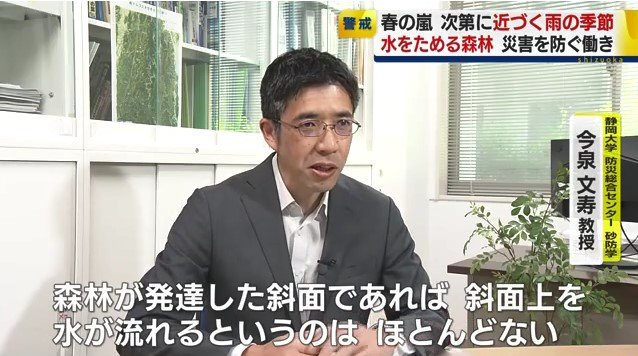

静岡大学 防災総合センター・今泉文寿 教授は「森林が発達した斜面であれば、斜面上を水が流れるというのはほとんどない。100%に近く地中にいったん浸み込んで、ゆっくり川まで流れていく」と解説する。

山林火災で高まる土砂災害リスク

2025年は岩手、岡山、愛媛、宮崎と、大規模な山林火災が相次いだ。

中でも、岩手県大船渡市では、市の面積の1割に迫る3370ヘクタールもの地域が焼失する事態となった。発生から鎮火まで41日を要し、いま地域に新たな脅威をもたらしている。

大船渡市内で暮らす千葉千代子さんは「排水管の脇に(跡が)ある。あそこからすごかった」と山林火災のあとに雨が降った際の裏山の異変を話す。

斜面の擁壁に残るのは水が流れた跡。雨は排水管ではなく山の斜面から大量に流れ出していた。

千葉さんの自宅も火災の熱で窓枠などに被害を受けた。雨が増えるこれからの時期に「土砂崩れが今後どうなるのか一番心配。今までは下で寝ていたが、2階で寝るようにしている」と大きな不安を感じている様子だ。

雨が地表を流れるのは、水分を吸収できる量 「浸透能」が低下したためで、落ち葉など地表を保護するものの焼失や、土壌の性質変化などが要因と考えられる。

砂防学を専門とする今泉教授は「山火事で森林が失われてしまうと、雨の水が地中に浸透しづらく雨水が一気に大量に渓流に集中するようになり、渓流周辺の土砂を巻きこんで土石流に発達し影響を及ぼしやすくなる」と警鐘を鳴らす。

地震が起きたあとには、土砂災害に備えるため、大雨警報の発表基準が引き下げられることがあるが、今回のケースではそれも容易ではないようだ。

雨量と土砂災害の研究は重ねられているが、これほど大規模な山林火災が起きた事例は少ないためだ。

今泉教授は「警戒雨量をどのくらい下げたら良いか、知見が十分に溜まっていないため現時点では決めることは難しい」としたうえで「土石流が発生しやすくなっているのは確かなので、大雨などで土砂災害のリスクが高まりそうな時は、積極的に避難をしてもらうのが良い」とした。

長期的視点での森林回復を

さらに「山火事によって樹木が焼失すると斜面を支えていた根っこが腐って、山が崩れやすくなってしまう」と将来的なリスクの高まりにも注意を呼びかける。

行政には「とくに危険が大きな地点の把握」と「長い期間を見据えた対策」が必要と話す。

植林により森林をもとの姿に近付ける取り組みを行った場合、まず10年程度で地中に浸み込む水の流れに変化が出て、その先10年で、樹木の根が土を支える役割を果すようになるそうだ。

今泉教授は「木を新しく植えてから、20年ぐらい経てば斜面を支える機能が、従来通りに回復するという研究成果もある」として長期的視点で森林を回復させていくことの必要性を説く。

静岡県内でも、たびたび起こる山林火災。重要なのは、まずは火事を起こさないこと、そしていかに拡大を防ぐかだ。

万一の事態に備えて、どうやって火元まで水を行き届かせるか、どう連携するのかを確かめる訓練も行われている。

まもなく訪れる雨の季節。それを前に、森林の果たす役割と、山林火災の危険性に改めて目を向けることが重要だ。

(テレビ静岡)