ゴールデンウイーク明けは例年、仕事を辞める若者が増えるタイミングとなっている。中でも入社半年未満の“超早期離職”は、採用した会社側にとっても大きな痛手だ。「石の上にも3年」という言葉も今は昔。退職代行サービスの利用者が増える今、入社したての若者が、離職を決意する理由を探った。

勤務時間が説明と違う「クソやな」

「入る前は『普通の会社かな』と思っていたけど…、『ここ結構ブラックやな』と思って」と話すのは、入社後、すぐに退職した22歳の男性。大学を卒業後、2025年4月、運送業の会社に入社したものの、わずか2週間で退職したという。「勤務時間は、朝の8時から夕方5時までと書いてあったのに、初日から『朝の7時から来て』って言われ、夜も8時とか9時ぐらいまで働いて…。事前に聞いていた求人募集と全然違ったので『クソやな、嫌やな』と思って辞めた」と怒りを胸に話す。

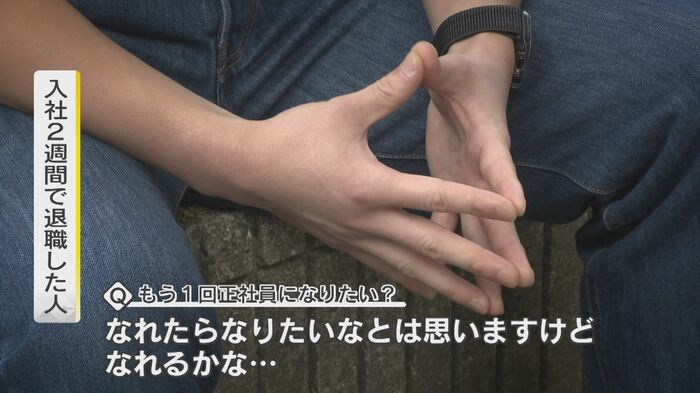

退職後は、アルバイトなどで生活費を稼いでいる。会社を辞めることについて、不安はあったという。「もう1度、正社員になれたら、なりたいなとは思うが、なれるかな…」と自信なさげに男性は答えた。

GW明けは「超早期離職」増も

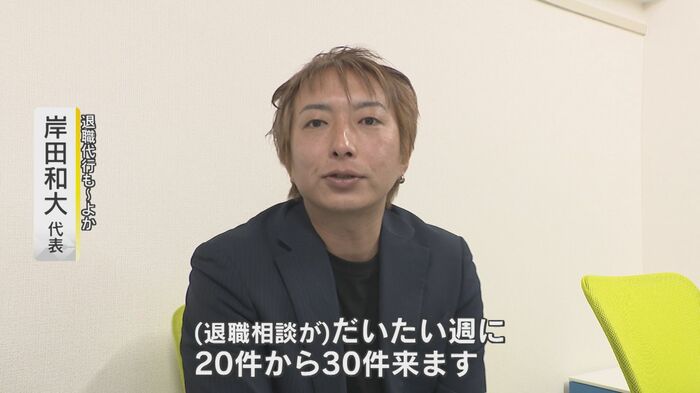

「超早期離職」(就職後6カ月未満)。入社後すぐに退職する若者が、いま問題視されている。「辞めるなら3年勤めてという方もいますが、職場での関係性ができあがる前に辞める人の方が多い」と話すのは、福岡の退職代行サービス『もーよか』の代表、岸田和大さん。ゴールデンウイーク前後は、特に相談が増え、週に20~30件の相談があると話す。

この日も、4月に入社したばかりの新卒者から、退職代行の依頼が寄せられた。

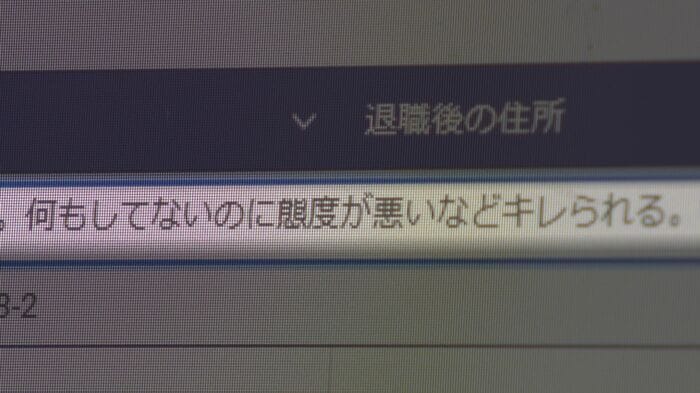

『何もしてないのに態度が悪いとキレられる。耐えられなかった』というのが退職の理由。話を聞いた岸田さんは、依頼者との打ち合わせ後、すぐに勤務先に電話をかける。

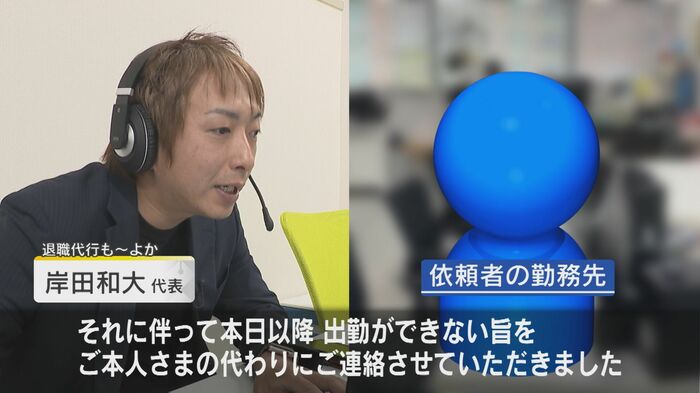

「もしもし、『退職代行もーよか』の岸田と申します。この度、A様の退職の件で、ご連絡させて頂きました。ご本人様より依頼を頂きまして、昨日付けでの退職希望の旨と、それに伴い、本日以降、出勤ができない旨をご本人様の代わりにご連絡させて頂きました」。

「ちょっと待って下さい。情報が追いつかなくて…。もうきょうは、本人は来ないということですか?」と突然の退職通告に驚く会社側の担当者。慌てて聞き返してくる。「そうですね。本人様は、もう出社ができないということですので…」と岸田さん。

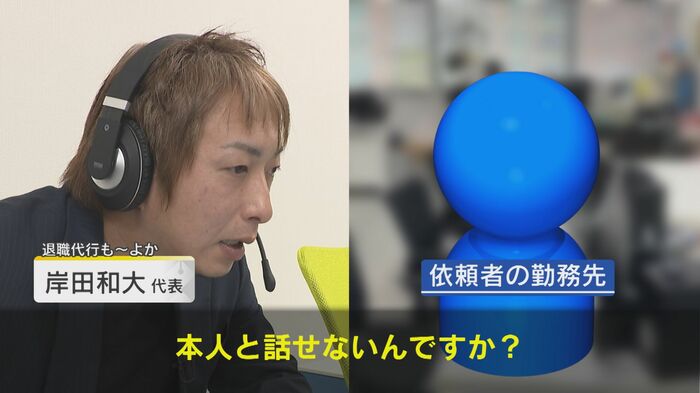

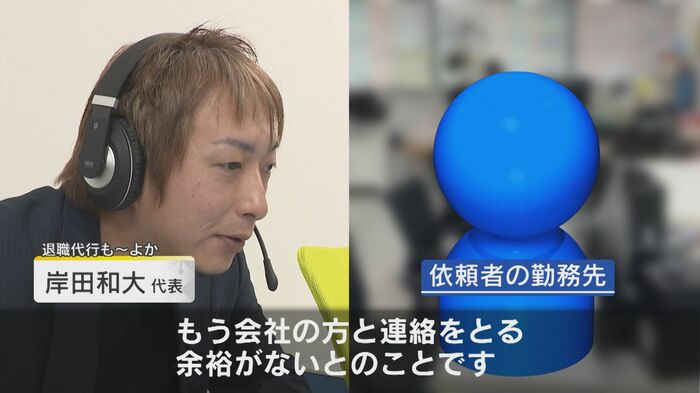

「もう本人と話せないんですか?」と更に聞き返す担当者。「そうですね。ご本人様は、精神的にまいっていて、もう会社の方と連絡をとる余裕がないとのことです」と岸田さんが答えると、担当者は、それ以上何も言わなくなった。

岸田さんは、相談者の退職の意思を伝えるだけでなく、退職に向けての交渉や手続きも進めていく。その過程で会社側から理不尽な物言いや『納得がいかない』などの厳しい言葉を浴びせられることもあると話す。

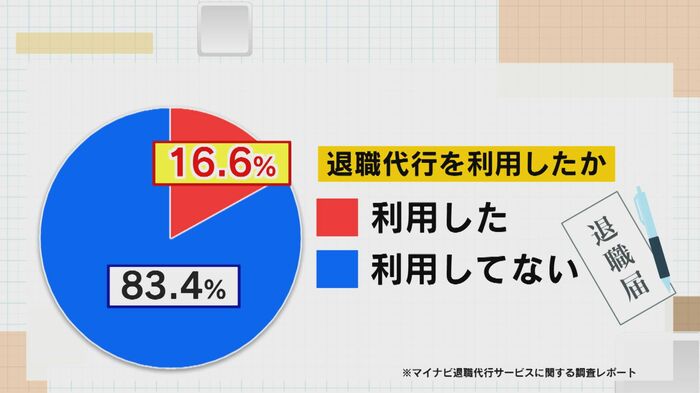

現在、退職代行業の市場は、年々拡大していて、2024年の調査(マイナビ調べ)では、実際に転職した人のうち、退職代行サービスを利用した人は、16.6%にのぼるという。

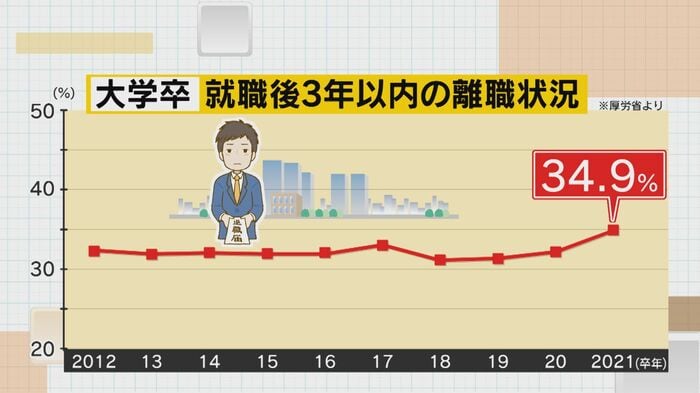

厚生労働省の調査を見ると、大学新卒者の3年以内の離職率は約3割で、1年以内は、1割台で推移し、データ上での大きな変化は見られない。ただ、入社半年以内に離職する『超早期離職』については、既存の統計では把握しきれないのが実情だ。

「ホウレンソウ」から「カクレンボウ」へ

若者の早期退職について、産業カウンセラーの鎌田千穂さんは、若者と職場の先輩達の「言語の違い」が問題と指摘する。

つまり世代によって受けてきた『教育の違い』から生じるコミュニケーションのズレが、原因だというのだ。

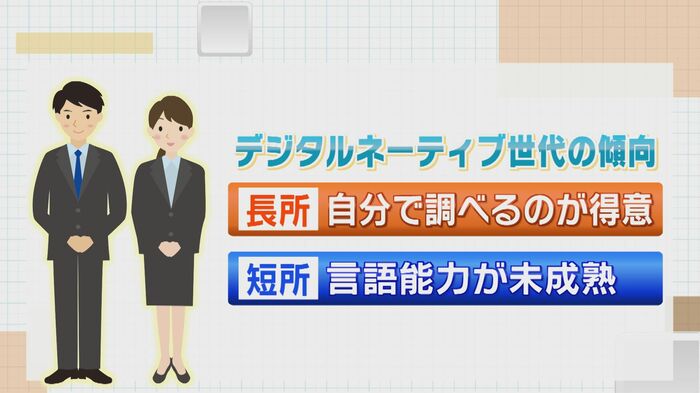

「今どきの人達は、デジタルネーティブ。自分で調べて仕事をすることは、上手にできるが、言語能力がちょっと未成熟。職場の人にいちいち聞かないといけないというのが、ハードルが高くなっている」と鎌田さんは分析する。

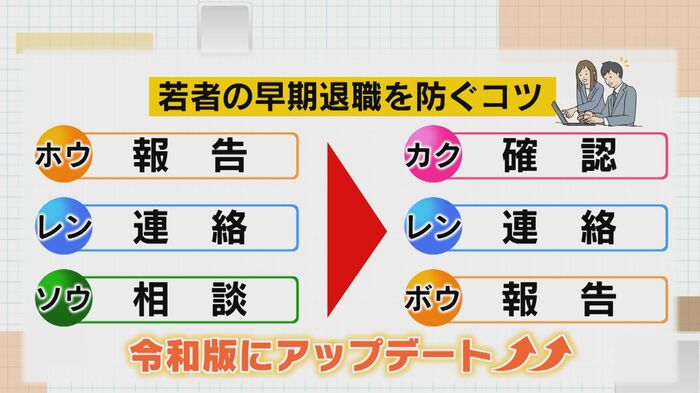

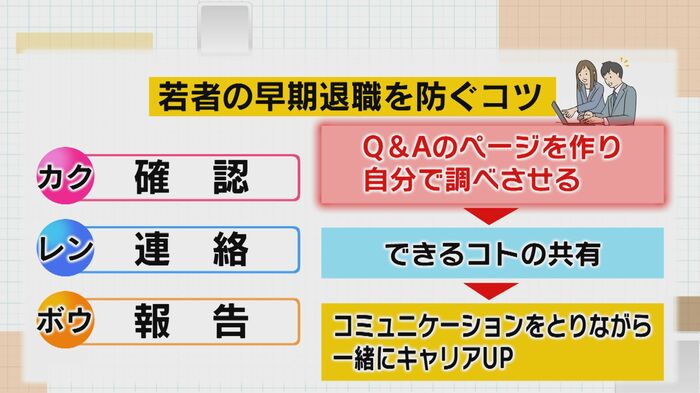

長年、職場で言われてきた「ホウ・レン・ソウ(報告・連絡・相談)」という言葉も、令和の若者に合うように置き換えると、『確認・連絡・報告』(カク・レン・ボウ)と形を変える方が効果的だと鎌田さんは提案する。

「聞いて教えるという仕組みから、検索できる力を生かした仕組み作りに切り替えていくことがポイント。『まずは自分で調べてみて、分かったことで、出来そうなことを教えて』というところから少しずつキャリアを積んでいくような付き合い方が必要になってきている」。

転職に関する広告やCMが世の中に溢れ、転職が一般的な選択肢として社会に広がる中、若者が、大学を卒業した後、最初に入社した会社にどれくらいの期間、留まるかどうかは、入社直後の新人教育期間と最初に配属された職場での“体験”に大きく影響される可能性がありそうだ。

(テレビ西日本)