■栃木の逆走死亡事故の原因「平面Y型」

栃木県の東北自動車道上り線で3人が死亡した逆走事故は、乗用車がインターチェンジ(以下、「IC」)で進入経路を誤り発生した。「平面Y型」と呼ばれる特徴的な構造のICは逆走が起こりやすいとされ、全国各地に存在している。

宮城県内9カ所の「平面Y型」ICをもとに現状と対策を緊急取材した。

■逆走が起こりやすい特徴的な構造

逆走事故が起きた栃木県那須塩原市の東北自動車道・黒磯板室ICは、本線に入る車線と料金所に向かう車線が同じ高さでYの字のように交わる。この「平面Y型」は一般的な立体交差と違い、互いのルートをさえぎる物がないため、逆走が起こりやすい構造とされている。

■日本三景「松島海岸」ICにも平面Y型

多くの観光客が訪れる日本三景・松島。その出入口となる三陸道・松島海岸ICと、栃木県の東北道・黒磯板室ICは同じ構造の「平面Y型」だ。料金所から石巻方面に進むルートと仙台方面から料金所へ向かうルートが平面で交わり、進行方向を表示する信号機と、一時停止や進入禁止の標識がある。しかし、逆走となるルートに遮蔽物はないため、物理的に進入が可能だ。

■省スペースやコストの問題「立体交差できない」

そもそもなぜ、各地に「平面Y型」の構造が設置されているのか。松島海岸ICを管轄する南三陸沿岸国道事務所は「地形や交通量・整備コストなどを総合的に判断して、立体交差できない箇所に設置を決めている」としている。

■「危うく逆走しそうになった」戸惑うドライバーも

ドライバーはどう感じているのだろうか。同じく「平面Y型」のある宮城県登米市の三陸道・三滝堂IC道の駅で話を聞いた。「一時停止の標識は暗がりになると見えない」「標識をもっと大きく、分かりすくすることが必要」「不便。私も逆走しそうになったことがあった」「もっと分かりやすい表示をしていても、どうしても間違っちゃう」

■「赤」「青」に色分け 逆走防止の工夫も

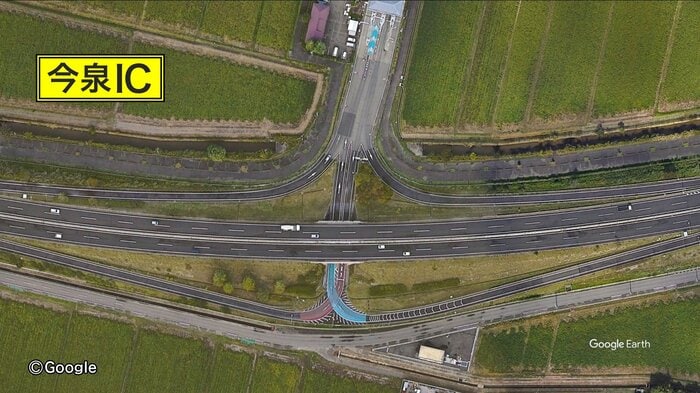

一体なぜ「平面Y型」で逆走が起こりやすいのか。仙台市若林区にある仙台南部道路の今泉ICの「平面Y型」を日中に走行してみた。ここでは、逆走防止のための工夫を見て取ることができた。進行方向に合わせて、道路が「赤」と「青」に色分けされ、さらに進入禁止の標識や進行方向を指示する標識もドライバーに分かりやすく掲げられていた。

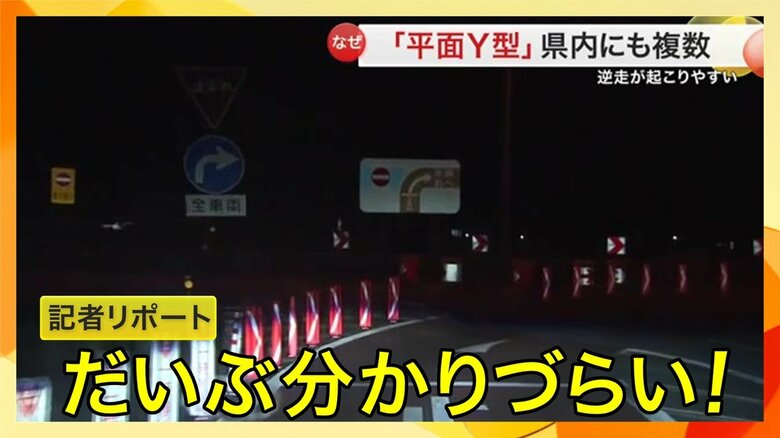

■夜は色も標識も「見えづらい」

ところが午後10時過ぎ、あらためて今泉ICに向かうと…。街灯がないため、日中に比べると道路の色分けが分かりづらい。進行方向を指示する標識に反射材がついているものの、やはり日中より見づらい。さらに交通量も少なく、前方の車の後についていくこともなく単独で走行取材したこの時は不安を覚えてしまった。

■東北道では過去にも逆走事故

これは2022年10月30日午後8時過ぎ、東北道・村田JCT付近で撮影されたドライブレコーダーの映像。追い越し車線の逆走車とすれ違った撮影者は「え、何?逆走してきてる!あっぶねー!」と思わず声を上げた。

警察によると逆走車はこの映像が撮影された約5分後、菅生PA付近で走行中の乗用車と衝突。その後も逆走を続け、約15分後に仙台宮城IC付近で警察に停止させられた。けが人はいなかった。運転していたのは75歳の女性だったという。

■逆走を防ぐには「事前確認を」

ネクスコ東日本によると、高速道での逆走は2日に1件のペースで起きているという。

宮城県警高速隊の佐藤直也隊長補佐は「特にゴールデンウイークは普段運転しない人が多く利用すると思う。路面標示、カラー舗装をきちんと確認して、初めて使うICの場合は、あらかじめ通行方法など確認して通行すれば、逆走事故は防げると思う」と話す。

■宮城県内9カ所の高速道に「平面Y型」

番組が県警やネクスコ東日本に確認したところ、宮城県内の「平面Y型」は三陸道に7カ所、仙台南部道路に1カ所、常磐道に1カ所の計9カ所あることが分かった。県警が指摘する通り、通行方法をあらかじめ確認しておくことが重要だ。

以下に宮城の「平面Y型」全9カ所を記す。今後の走行の参考にしてほしい。

■大谷海岸IC

三陸道・大谷海岸IC(宮城県気仙沼市)

■本吉PA

三陸道・本吉PA(宮城県気仙沼市)

■歌津IC

三陸道・歌津IC(宮城県南三陸町)

■南三陸海岸IC

三陸道・南三陸海岸IC(宮城県南三陸町)

■三滝堂IC

三陸道・三滝堂IC(宮城県登米市)

■石巻女川IC

三陸道・石巻女川IC(宮城県石巻市)

■松島海岸IC

三陸道・松島海岸IC(宮城県利府町)

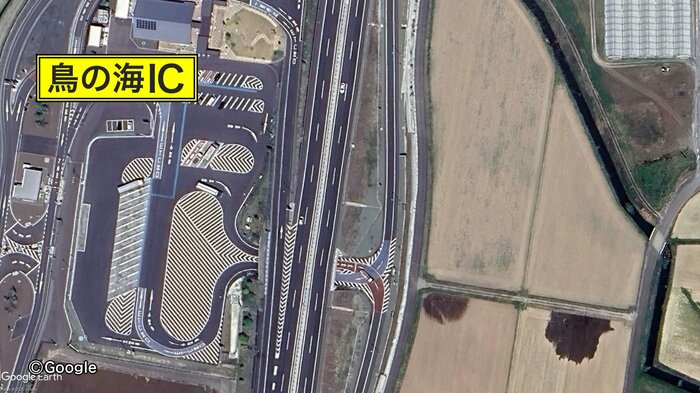

■鳥の海スマートIC

常磐道・鳥の海スマートIC(宮城県亘理町)

■今泉IC

仙台南部道・今泉IC(宮城県仙台市)