布でできた絵本=布絵本。

1冊作るのにはたいへんな労力と熟練の技が必要だが、担い手が減り続けるという問題が。

狐野アナウンサーが舞台裏を取材し、布絵本作りに挑戦した。

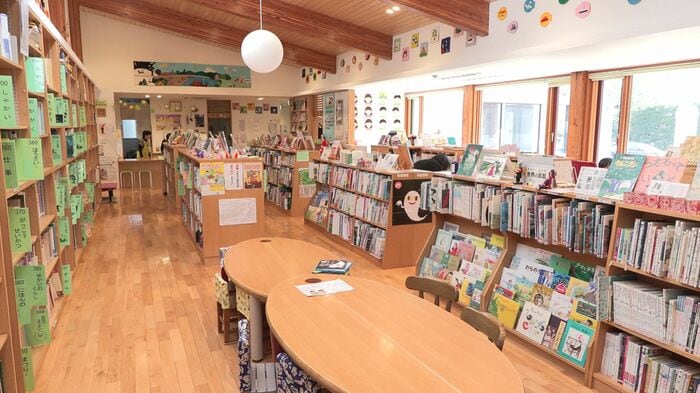

子ども向けの絵本がズラリ

子どもが隠れるくらい大きな絵本に、長~~~い絵本。

北海道札幌市の桑園地区にある私設の図書館「ふきのとう文庫」は子ども向けの本を約1万6000冊揃えている。

「むすーんでひーらいーて。パンパンパンパン」(母親)

中でも人気なのが布で出来た「布絵本」。

ひもやボタンなどを使って取り外したり、くっつけたり。

子どもの成長にあわせて自由に物語を広げていくことができる。

「まだ小さくて紙の絵本はあまり興味を持たなかったのに、ここのコーナーに来たら食いついて。ようやくこの子が楽しんでくれた」(2歳6か月の子を持つ父親)

「手作りの温かみがあって、紙の絵本では表せないような立体感が子どもに伝わるかなと思う」(1歳9か月の子を持つ母親)

布絵本づくりは50年前から

布絵本は全国に普及しているが、「ふきのとう文庫」が初めて作ったのが1975年。今からちょうど50年前のこと。

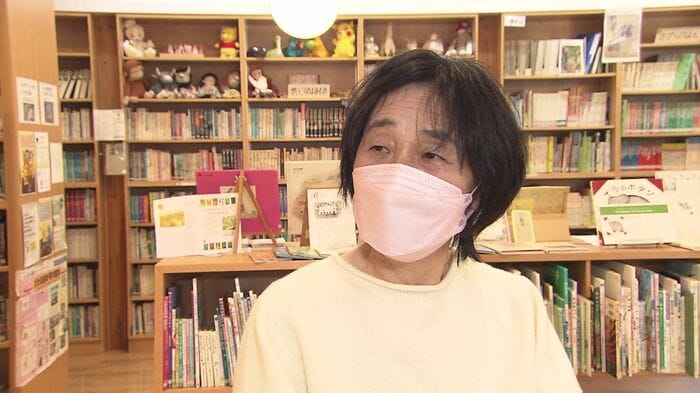

「紙はめくるのが難しい。布なら柔らかいのでどこか引っ張ればめくれます」(ふきのとう文庫 柳原裕子さん)

工房は「ふきのとう文庫」の2階にある。

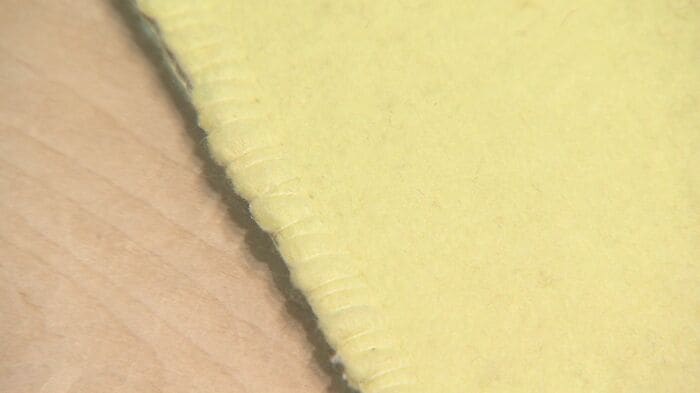

色とりどりのフェルトなどの材料を使ってボランティアの人たちが作業を行っている。

「どうやったらこんなの思いつくんですか?すごい…。ここはミシンとかでガガガガガってわけではないんですか?」(狐野彩人アナウンサー)

「全て手縫いですね。ミシンだとこの縫い方できないですよね」(ふきのとう文庫 原哲子さん)

存続の危機、縫い手不足の問題も

作り手として一人前になるには、3年から5年はかかるそう。

しかし、今「ふきのとう文庫」は大きな問題に直面していた。

「目も悪くなってきて、縫い目が汚かったりとか、自分の納得のいくものができなければどっかで辞めようとは思ってます」(ボランティア)

「私がだんだんできなくなってきているから。とにかく自分の今を維持するので精一杯」(ボランティア)

数年前まで60人ほどいたボランティアは現在44人にまで減ってしまった。

「縫い手が足りないと注文がきても縫えないっていう悪循環を繰り返してて、結局縫える方たちにすごく負担がかかってきて大変」(原さん)

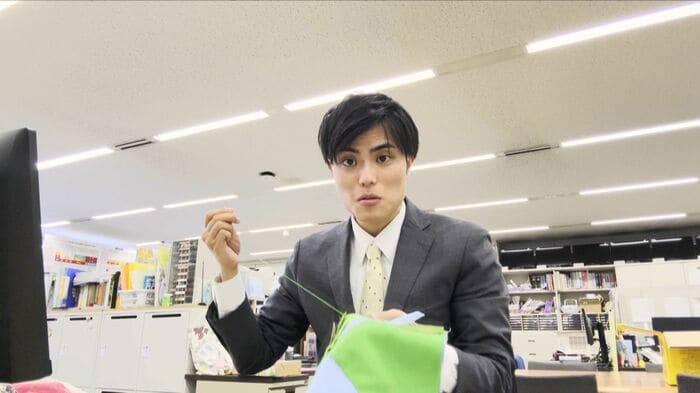

狐野アナウンサーがトライ!

どういうふうに布絵本を作るのか、2024年10月から教えてもらった。

狐野アナウンサーが針を使うのは中学校の家庭科の授業以来。

「きれいに見えるコツというのは『均等に』。縫い目が均等になるときれいに見えます」(原さん)

狐野アナウンサーが縫ったものはガタガタに…。

「尻尾とかはかわいいでしょ。だから引っ張りたくなります、子どもじゃなくても。引っ張っても大丈夫なようにひもの先をほぐして、接着剤で止めてその上をかぶせて縫う。子どもが引っ張っても大丈夫というようにしておく」(ふきのとう文庫 辻村幹子さん)

子どもが布絵本の一部を飲み込まないような配慮も大事なポイントだ。

少しずつ慣れてきた様子

年が明け2025年。慣れてくると布絵本を作るのが楽しくなってきた。

「少しずつ布が重なってきているので巻き込みながら縫うのが難しい。どうしてもズレてしまうので丁寧にやっていきたいと思います」(狐野アナウンサー)

「冬休みの宿題、背景やってきたので見てください」(狐野アナウンサー)

「シワシワですね」(原さん)

「力を入れて布を握りすぎちゃったところはある」(狐野アナウンサー)

「手がしけってる状態でぎゅっとやったからシワが残っちゃった」(原さん)

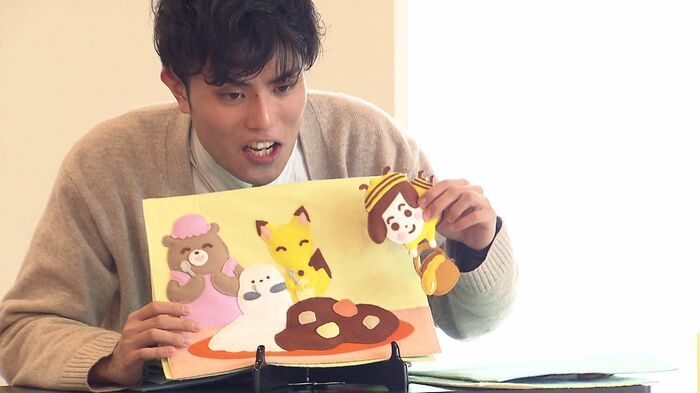

オリジナル「布絵本」ついに発表の時

布絵本づくりに挑戦して約6か月。

4月19日、ふきのとう文庫。楽しんでもらえるのだろうか。

「みちゅばちのカレー作りはじまりはじまり~。にんじんを引っ張ります」(狐野アナウンサー)

「うんとこしょ、どっこいしょ」(子どもたちとも一緒に)

「やっぱり北海道のニンジンは大きいな」

「やったー!抜けた!!」

「うわ~ん、涙が止まらないよ」

「みちゅバチは玉ねぎにアターーック!自慢のはちみつをカレーにかけていきます」

「とろーり。おいしいカレーのできあがり」(狐野アナウンサー)

子どもたちの感想は?

「おなかが減りました」(男の子)

「また新しいのつくってほしい。おばけ!」(女の子)

「おばけかあ。みちゅばちとおばけ…」(狐野アナウンサー)

う~~ん、難しそう…。

しかし、うれしい宿題がまたひとつできた。