松山の歓楽街

「大街道商店街一番町入口です。こちらは買い物客やビジネスマンそして観光客が行き交う街の中心部。今回はこの周辺に立ち並ぶ一大歓楽街についてこの方と見ていきます」

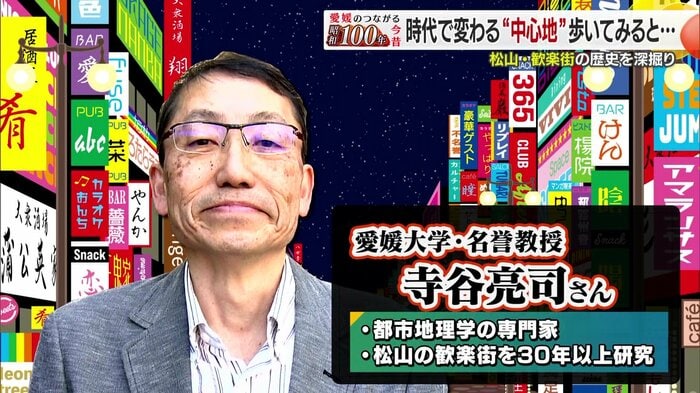

愛媛大学の寺谷亮司名誉教授(65)。都市の成り立ちを研究する『都市地理学』が専門で松山の歓楽街を30年以上にわたり研究しているエキスパート。

歩いていけば歴史も見えてくる

内木 敦也キャスター:

「松山の歓楽街の特徴は?」

寺谷亮司名誉教授:

「この地図をごらんください。黄色い部分が飲食店が集中する地区なんですが戦前は西側の地区が中心で戦後だんだん東に広がり現在では東西500メートルにおよぶ有数の歓楽街に成長。」

内木 敦也キャスター:

「ここを歩いていけば歴史も見えてくる。」

寺谷亮司名誉教授:

「東西差が割と顕著なのでこれから確認します。」

昭和から令和にかけ、松山の歓楽街はどのように移り変わっていったか。その足跡をたどっていく。

最初に向かったのは大街道西側のエリア

最初に向かったのは大街道西側のエリア。オフィス街に隣接し、ランチタイムも営業する飲食店が立ち並ぶ。

内木敦也キャスター:

「このエリアの歴史は?」

寺谷亮司名誉教授:

「明治以降に花街として成立し松山の最初の歓楽街の中心になりました。」

内木敦也キャスター:

「花街ということは芸者さんがこのあたりを歩いていた?」

寺谷亮司名誉教授:

「昔はそうだった。」

実はこのエリア、明治から戦前にかけては花街で、その後も料亭街としてにぎわった。60年前の地図を見てみると…「花月」や「桃太楼」など名だたる料亭の名前が記されている。

1990年代に閉店が相次ぎ現在のような街並みに変わった

平成に入ると、官官接待の自粛やバブル崩壊による経済の悪化などで、料亭の利用者は減少。1990年代に閉店が相次ぎ現在のような街並みに変わっていった。

料亭街だったころの名残が今も残る

料亭街だったころの名残が今もこんなところに残っている。

内木敦也キャスター:

「これを見ていただくとパーキングの名前ですね。」「花月パーキング」

寺谷亮司名誉教授:

「料亭花月の跡地がそのまま駐車場になっています。ここから向こうの対面にこれだけの敷地があってこれが料亭だった。」

料亭「花月」は1935年・昭和10年に創業。40畳の大広間や奥道後から引き湯をした浴室なども備え、格式ある料亭として知られた。

1999年に閉店し跡地はコインパーキングになったが、「花月」の名前は引き継がれ、現在は看板の招き猫が利用者を見守っている。

北京町(きたきょうまち)とはどんな町なのか?

大街道東側のエリア。居酒屋やバー、レストランなどさまざまな業態の飲食店が立ち並び現在の歓楽街の中心となっている。

内木敦也キャスター:

「どんな歴史が?」

寺谷亮司名誉教授:

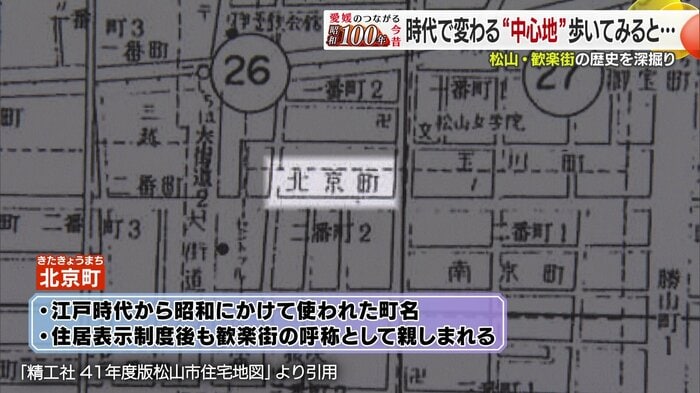

「戦後早々に中の川にあった歓楽街がなくなってこちらが中心になった。もともとは町家だったので敷地が狭くて小さな色んな業種の店が並んでいる雑多な感じ。これは昭和40年ごろの松山市街地の地図でこのへんの地名を見てください。」

内木敦也キャスター:

「北京町(きたきょうまち)ってありますね」

寺谷亮司名誉教授:

「無くなった地名だが古いこの地区の呼び方。『北京町に行く』というのは飲みに行くことを意味した。まさに飲み屋街の代名詞的な町の名前だったと。」

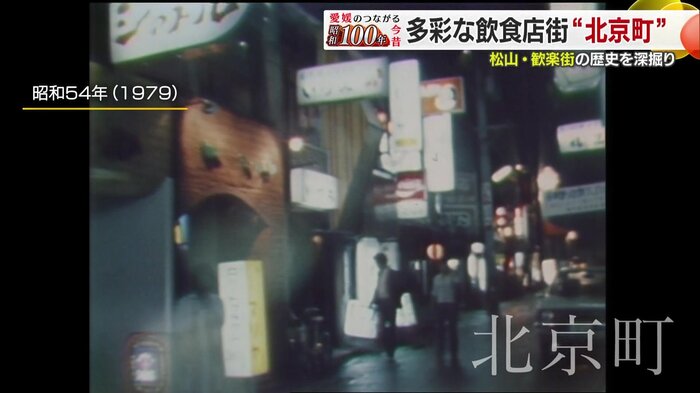

1979年・昭和54年の付近の映像

江戸時代・天保年間から北京町と呼ばれるようになったこの一帯、1979年・昭和54年の付近の映像。

通り沿いには居酒屋をはじめ小料理店やバー、スナックとさまざまな店が軒を連ね、夜の歓楽街を彩る看板やネオンのまばゆい光が当時の賑わいぶりを想像させる。

街の歴史を肴に楽しい夜は更けていく。

当時の「北京町」を知る人に聞いてみた

「北京町」だった頃を知る人に当時の様子を聞いてみた。

味処七味・渡部正仁さん:

「昭和80年代チェックインホテルから二番町までの南北の通りが『北京町』」「ちょうどここが(北京街の)真ん中だった」「(昔と比べて)景気が悪くなった昭和のバブルがあまりにもひどすぎた。」

内木敦也キャスター:

「バブルのころは?」

渡部正仁さん:

「もう無茶苦茶。12月は前の通りは椿さんの参道状態。昭和の古き良き時代、昭和からやってる人は夢見てるけど、もうないけどな二度とそういうことは。」

北山軒でお話を伺う

北山軒・森永良子さん:

「ここはラーメンやギョウザなのでシメですよね、ほかの店が閉まっている中でここは、変わらず残っている。だからみなさんの顔を覚えているよね。」

内木敦也キャスター:

「60年で変わったことは?」

北山軒・森永良子さん:

「店においでる人たちはみんな情は変わらない。まわりのお店は若い人が増えたりしますけど、やっぱりこの街に来る人はみんな情のある優しい人が多いですよ。」

コンビニのさくら

寺谷亮司名誉教授:

「そこに『さくら』というコンビニがありまして飲食店の人たちのご用達のお店。なんでも売っているのでない物があったらここに買いに来る便利屋さんだった。有名だったので通称『さくらの通り』とも昔呼ばれて今でもタクシーの運転手には通用するのでは。」

八坂通りより東側のエリア

最後に向かったのは「さくらの通り」改め、八坂通りより東側のエリア。

寺谷亮司名誉教授:

「ひとつひとつの区画、建物が大きくスナックが多いのが特徴。時期的には昭和40年代以降に飲み屋街が拡大する時にできた新しい地区。大街道の東側と比べるとすっきりした印象。」

寺谷さんによると、松山の歓楽街は戦前、大街道西側の花街・料亭街と湊町のカフェ街だった。戦後まもなく中の川、その後は北京町周辺へとにぎわいの中心を移し、八坂通りを越えて東側に拡大。

時代ごとに中心地が移り変わりながら、それぞれのエリアが特徴的な発展を遂げ現在の街並みが作られていったそう。

内木敦也キャスター:

「色々とめぐってきたが、時代によって中心部が変わり場所ごとに個性がありましたね。」

寺谷亮司名誉教授:

「まだまだ広い土地で魅力的なので、これを松山市がどう生かしていくかが未来につながる。」

これしかないでしょう北京町

内木敦也キャスター:

「松山の歓楽街ポテンシャルがあるが、これからさらに発展してくためには?」

寺谷亮司名誉教授:

「ネーミングですね。」

「寺谷考えておりますこれしかないでしょう北京町。歴史的な名前で江戸時代からある名前。名前の意味も文化的な香りもする松山にふさわしい。」

街を歩けば見えてくる地域の成り立ちと文化の移ろい。繁華街の歴史を肴に楽しい夜は 更けていきます。