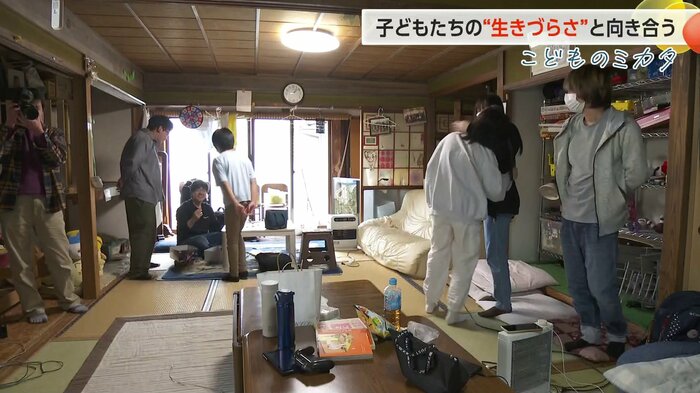

富山県高岡市に賑やか声が響き渡る一軒家がある。「ひとのま」と呼ばれるコミュニティハウスだ。

子どもから大人まで居場所を必要としている人を受け入れている。特に多いのが不登校の子どもたち。去年は小中高校生だけで、延べ1700人が利用したという。

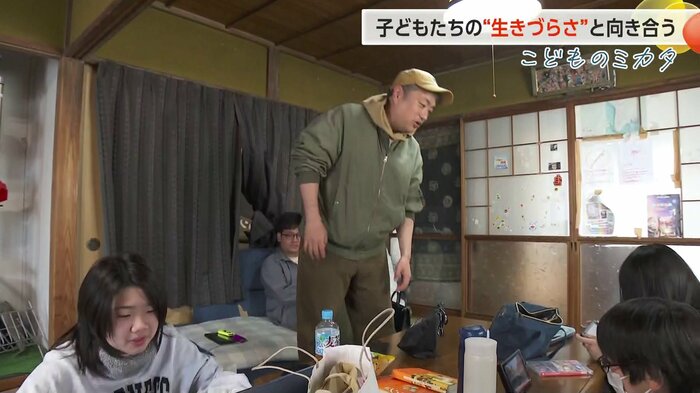

この居場所を立ち上げたのは宮田隼さん。運営を続けて今年で15年になる。子どもたちとの距離も近い。

「へい君ら!俺とマリカーしよ!」 「個人戦やろ!」

ゲームに興じる子どもたちの声が響く「ひとのま」。

一方、宮田さんは近年の変化をこう語る。

「どっちかっていうと家庭の問題がいろいろあって。生活に困窮しているとか、夫婦仲が悪いっていうのもけっこうとんでもないレベルで。だから学校どころじゃなくて、みたいな不登校の子が随分ここ最近特に目立つようになった」

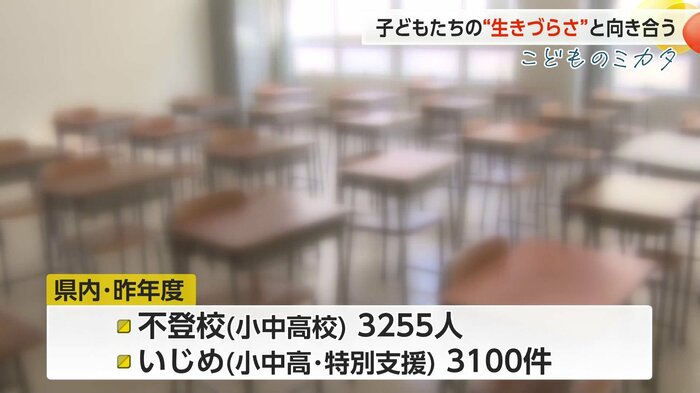

実際、昨年度の富山県内の統計では、不登校の小中高生といじめの認知件数がともに過去最多を記録。児童虐待の相談件数も過去2番目に多い数字となっている。

「ひとのま」は、寄付やクラウドファンディングで資金を集め、15年間運営を続けてきた。困っている人の話を聞き、時には食料や仮の住まいを提供するなど、生活の立て直しも手助けする。その活動はを通して、学校や行政、福祉関係者からも頼られる存在となっている。

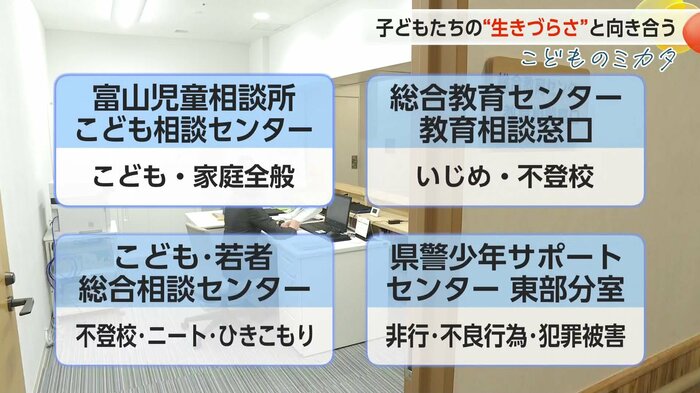

一方で、富山県も新たな取り組みを始めている。4月に開所した「県こども総合サポートプラザ」だ。

これまで別々の場所にあった4つの相談機関を集約し、連携を強化。子どもや家庭に関する相談を一元的に受け付け、継続的な支援を行う。

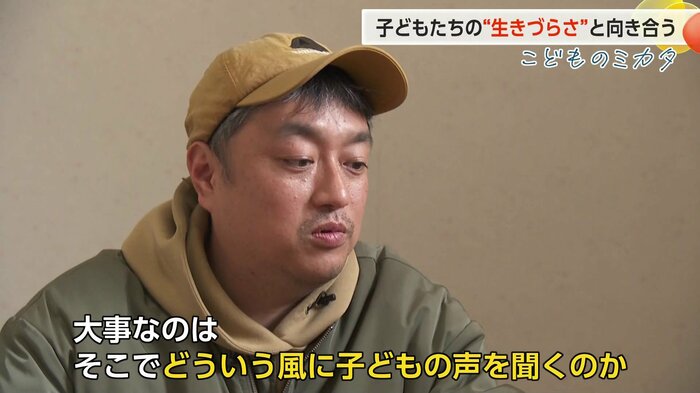

しかし、宮田さんは場所や仕組みの整備以上に大切なことがあると指摘する。

「大事なのはそこでどういう風に子どもの声を聞くのか。どうやって仲良くなるかっていう1点。仲良くならないと本心は出さんでしょうって。大人もそうじゃんと思ってるから」

「綺麗ごとじゃなくて好き勝手言ってる中にこそ、いちばんその子の困りごと、真実に近いものが出てくると思うんで。そこをやる覚悟があるのかいっていう…」

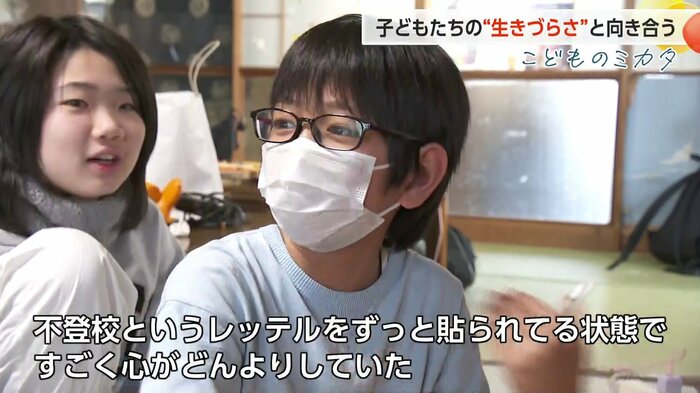

「ひとのま」に通う小学生の声からも、子どもたちの本音が見えてくる。

「周りからの視線がむっちゃ気になるようになるんですよ。周り、うちらのことどんな目で見とるんやろーなーとか。どう思われとるかなーって。すごい気になっちゃって。ずっと心が疲れちゃう」

「不登校で(自分は)大丈夫なんかなっていう不安はずっとありましたけど、ここにきてからなくなった」

宮田さんは、大人の姿勢にも課題があると指摘する。

「大人って話を聞くよって言うんだけれども、都合のいいことしか聞く気がない、とか(子どもたちは)言うんだよ。で、本当のことを言えって言うけれども、本当のことを言ったところで自分たちが聞けない話だったとしたら、うやむやにされるし」

「どこに課題があるかって言ったら、その大人自身の在り方が問われてるだけの話だと思うから」

15年間、子どもたちの居場所を守り続けてきた宮田さん。その姿勢は、「子どもと大人」ではなく、「人と人」がつながり向き合うことの大切さを教えてくれる。

富山の地域社会に根付いた「ひとのま」の取り組みは、全国の子どもたちの生きづらさに向き合う上で、貴重なヒントを与えてくれる。