沖縄の太陽を浴びて育つゴーヤーやスイカ。夏場に向けて流通が増えるなか新たな懸念が生じている。害虫「セグロウリミバエ」の発生だ。この害虫の出現により沖縄本島から県外や離島への一部農作物の移動が制限された。沖縄では過去にも害虫との闘いの歴史があり今また新たな対応に迫られている。

静かに広がる新たな脅威

セグロウリミバエはウリ科の農作物に産卵し孵化した幼虫が果肉を食い荒らす厄介な害虫だ。

2024年3月に沖縄本島北部で初めて確認されて以来、生息域はうるま市や沖縄市、中城村や西原町など中部地域にまで拡大している。

農林水産省や沖縄県が開始した緊急防除措置ではゴーヤーやスイカなどのウリ科野菜に加えトマトやパッションフルーツなど一部の野菜と果物についても沖縄本島から外部への持ち出しが制限された。

沖縄県外や離島への出荷が許されるのは植物防疫官の厳格な検査に合格した畑で収穫された農作物に限られる。

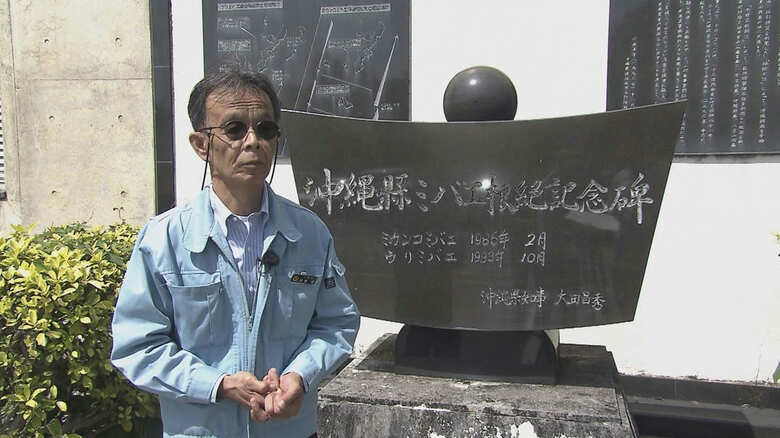

那覇市真地にある沖縄県病害虫防除技術センターでは新たな脅威に対する対策が急ピッチで進められている。センターの一角には「ウリミバエ根絶の碑」が苦闘の記憶を後世に伝えている。

20年にわたる“世界初”の取り組み

沖縄県病害虫防除技術センターの伊禮信所長は「生きようとする生物を完全に根絶するという取り組みがいかに難しかったか。世界的な偉業だったのだと思います」と振り返る。

沖縄では戦前からセグロウリミバエとは別種のウリミバエが農作物を食い荒らし、農家を苦しめてきた。沖縄が本土復帰した1972年、代表的な農産物であるゴーヤーなどのウリ科作物は植物防疫法で本土への出荷ができなかった。

そうした状況で沖縄県は害虫対策に本格的に乗り出した。

対策の重要性について当時の関係者は「沖縄県にウリミバエが一匹でもいれば、ウリ科農作物は本土へ自由に出荷できない。単なる被害防止ではなく根絶を目指す必要がある」と語る。

ウリミバエ根絶に向け採用されたのは「不妊虫放飼(ほうし)法」という画期的な方法だった。ウリミバエの蛹(さなぎ)に放射線を照射し生殖機能を失わせた成虫を大量に放つことで自然界の繁殖を抑制し根絶を目指した。

沖縄全土を対象に週に最大2億匹もの不妊ウリミバエが放たれた。麻酔で眠らせた成虫を冷却放飼装置にセットし航空機から大量放飼した。

目覚めた不妊虫は野生の雌を求めて飛び立ち交尾するが繁殖はできない。こうして次第にウリミバエは減少していった。

粘り強い取り組みは徐々に成果を挙げ、1990年に沖縄本島でウリミバエが姿を消した。

1993年には八重山諸島での根絶も宣言された。沖縄県全域からのウリミバエ根絶は世界初の偉業として歴史に刻まれ、沖縄を代表する野菜や果物が新鮮なまま本土に出荷されるようになった。

八重山での初出荷式典である生産者は「私たち生産農家は長い間この日を待ちわびていました。沖縄県の農業・園芸業の夜明けとなるでしょう」と喜びを語った。

新たな害虫とのたたかい

沖縄県では2025年4月中にもセグロウリミバエの不妊虫の試験放飼を実施し、6月には本格的な放飼を予定している。

伊禮信所長は「セグロウリミバエはいない状況に飛び込んできて居座ろうとしている途中です。ここが前回と違うところです。今回は定着する前にまん延する前にスピーディーに駆逐していきたい」と過去との違いを語った。

国と沖縄県、生産者が一体となりセグロウリミバエの調査や誘殺板の設置による駆除、不妊虫の研究が急ピッチで進められている。

同時に家庭菜園でのウリ科野菜の栽培自粛や栽培が終了した作物の速やかな処分、不要な果実のビニール袋密閉処理など沖縄県民一人ひとりの協力も呼びかけている。

かつてのウリミバエ対策は農薬に頼らない環境負荷の少ない防除策として世界的に注目された。沖縄の農業を守るため関係機関が再び知見を結集している。

(沖縄テレビ)