ロボット掃除機「ルンバ」が初めて全モデルを刷新し、日本市場向けの機能強化を実施した。アイロボット社は他社との価格競争で業績が悪化している中、日本市場を再建の軸に巻き返しを図る。

日本市場に焦点…再起をかける新生ルンバ

家庭用ロボット掃除機の先駆者「ルンバ」が、初めてモデルを全面刷新する。

16日、新生ルンバのお披露目と共に、2024年、新たにアイロボット社のCEOに就任し、初来日となったコーエン氏が会見した。

アイロボット ゲイリー・コーエンCEO

約一年前、この会社の一員となった際、業績向上と会社再建のために、全力を尽くすことを約束した。日本は最も重要な市場のひとつです。

中国製の安価なロボット掃除機の台頭などで、業績が低迷しているアイロボットは、再生をかけ、新たに6機種を18日から発売する。

杉山和希記者:

今回、初めてすべてのルンバがリニューアルされたんですが、中には日本市場を意識したものも、あるということです。

低価格帯モデルにも水拭き機能を搭載し、自動でカーペットを避けて水拭きするなど、コンパクトな間取りに対応したモデルや、機能を掃除機に特化し、その分吸引力を強化したモデル(Roomba Max 705)も投入する。

また、「Roomba 205」など多くのモデルで、掃除ロボットで初めて、ごみ圧縮機能を搭載し、日々のごみ捨てを不要にした。

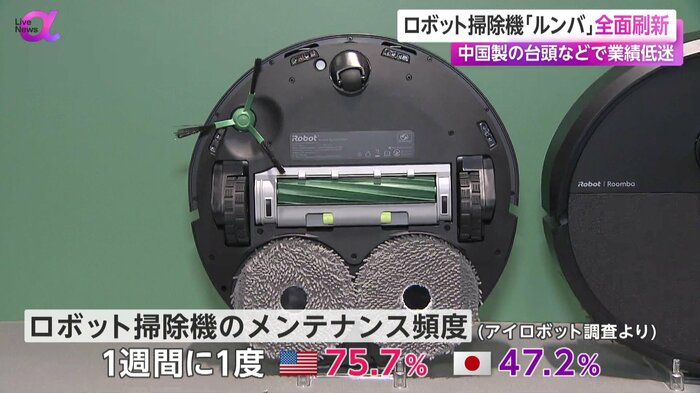

実は同社の調査によると、ロボット掃除機のメンテナンス頻度は、1週間に1度行う人が、アメリカは75.7%、日本は47.2%とアメリカよりも日本のほうが低く、手入れが面倒だと感じる人が多いという結果が出ている。こうした日本でのニーズに応え、普及率を上げたい考えだ。

アイロボットジャパン・挽野元 代表執行役員社長:

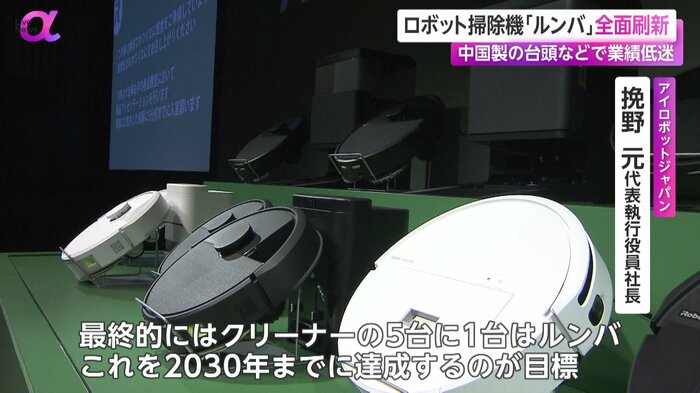

ルンバを知っている人は、多いんですけども、使ったことがない人がまだまだいっぱいいるので、まだまだ伸びしろがたくさんある。世帯普及率10%超えたばかり。最終的には、クリーナーの5台に1台はルンバと、これを2030年までに達成するのが目標です。

ルンバが日本でいかに支持を集めるかが、業績回復のカギになりそうだ。

競合拡大・価格競争で優位性を失ったアイロボット

「Live News α」では、データサイエンスの専門家である西内啓さんに話を聞いた。

堤礼実キャスター:

経営再建を進める中での新製品の発売を、西内さんはどうご覧になりますか?

ソウジョウデータ代表取締役・西内啓さん:

ルンバでロボット掃除機市場を牽引していたアイロボット社なんですが、今かなり深刻な経営危機に直面しています。

再生計画には、もともとアマゾンの約2500億円と言われた買収プランが入っていたんですが、これが欧米の規制当局の反対を受け、破綻になってしまいました。

今、大幅に人員整理を進めてコスト削減を図る一方で、でも新製品は出さないといけないという、かなり難しい舵取りを行っているんですが、依然として厳しい状況が続いていると思います。

堤キャスター:

市場をけん引してきた企業が、なぜ一転して厳しい状況を迎えてしまったんでしょうか?

ソウジョウデータ代表取締役・西内啓さん:

ロボット掃除機は便利で、外出している間に自宅がきれいになっているというユーザー体験がかなり新鮮なものでした。

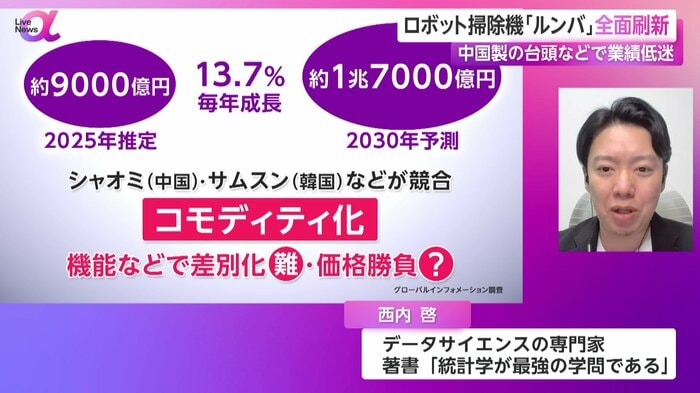

しかし、この価値を満たすというのがこのアイロボット社のルンバだけではなく、ロボット掃除機の市場は毎年13.7%で成長しており、2025年の約9000億円と推定される市場規模は、2030年に約1兆7000億円になる予想されています。(グローバルインフォメーション調査)

この市場は、アイロボット社が取り切れているというわけではなく、中国のシャオミや、韓国のサムスンなどの競合が、次々に製品を投入しており、世界市場全体としてかなりコモディティ化の流れが速いです。

ブランディングや機能面で、差別化がはかりにくいために価格競争が厳しくなり、それが、この分野のパイオニアであるアイロボット社が苦境に陥っている理由ではないかなと思います。

オープンソース化で日本の巻き返しに期待

堤キャスター:

これからの家庭用ロボットは、どういったものが登場すると思われますか?

ソウジョウデータ代表取締役・西内啓さん:

近年のトレンドでは、家庭用ロボットの「オープンソース化」と言われるんですが、誰でも簡単にロボットを作ったり、動き方をトレーニングできるといった技術が注目されています。

例えば、ニューヨーク大学とメタ社が共同で公開したDoby(ドビー)というツールでは、スマートフォンをつけたマジックハンドを人間が操作すると、ロボットがその画像を見て覚えて、同じような動きができるようになるといった技術も出てきました。

堤キャスター:

こういった分野においても、日本のメーカーがさらに存在感を発揮できるといいですよね?

ソウジョウデータ代表取締役・西内啓さん:

世界の産業用ロボットでは、半数近くを日本のメーカー製品が占めているんですが、一方で、家庭用のロボット市場では、シェアが2024年時点でわずか約5.7%にとどまっています。

このアイロボット社の「強み・弱み」の両方を目にできたということで、こういったことをきちんと研究して、日本からよりイノベーティブな家庭用ロボット製品が生まれることを期待したいと思います。

堤キャスター:

家庭用のロボットで日本のメーカーがより存在感を示すには、もちろんテクノロジーは必要ですが、何よりも目の付けどころや、斬新な発想など、暮らしにイノベーションが起きる期待に応えることが鍵なのかもしれませんね。

(「Live News α」4月16日放送分より)