2026年秋の完成を目指して再建が進む首里城正殿。

培ってきた巧みな手仕事で令和の復元に取り組んだ宮大工たちの作業が一段落した。

宮大工の陣頭指揮を執った総棟梁(とうりょう)と3人の宮大工が工事開始からの2年半を振り返った。

木工事が一段落し再建にたずさわった思いを語ったのは現場を取り仕切った山本信幸総棟梁と奥野晃輔副棟梁、若手宮大工の稲葉耕介さんと後藤亜和さんだ。

山本信幸総棟梁(福井県出身):

目標としていたことは9割方達成できたのではないかと思います。平成の首里城を超えたいという思いはとても強かったです

沖縄のシンボル・首里城の復興を願う人びとの思いを胸に2022年11月にスタートした令和の復元。

沖縄県内最大の木造建築物を再びよみがえらせようと、県内をはじめ全国各地から集まった宮大工は40人あまり。

使用する木材は県産のオキナワウラジロガシをはじめ、全国からイヌマキやヒノキが調達され2023年9月には1本目となる柱が建てられた。

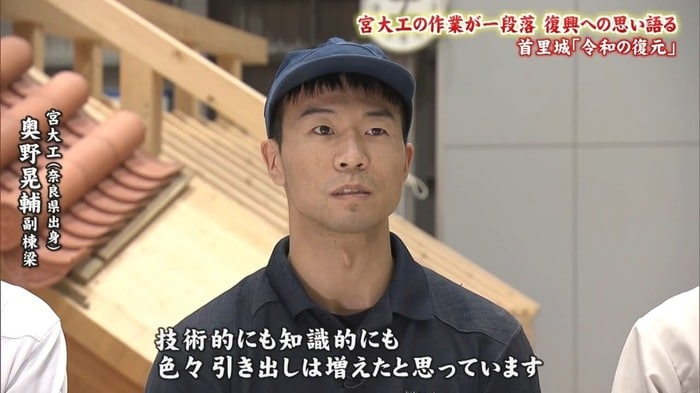

山本総棟梁とタッグを組み職人の配置や工程の管理、図面の作成など、多岐にわたって役割を担ったのが奥野晃輔副棟梁だ。

奥野晃輔副棟梁(奈良県出身):

初めての経験をたくさんさせてもらい多くのことを学べました。技術面でも知識面でも引き出しがだいぶ増えたと感じています

正殿の基礎の上に500本以上の柱と梁を組み立てる「建方(たてかた)工事」を指揮し、どこにどの部材を用いるのか正確に組み上げるための「墨付け」も施した。

奥野晃輔副棟梁(奈良県出身):

やりがいを感じたのは一番は建て方でした。柱の墨付けから始まり、建て方の計画や現場の指揮まで担当してとても大変でしたが、その分達成感も大きかったです

2024年5月には屋根や軒まわりの工事を終えたことを祝う工匠式(こうしょうしき)で正殿の悠久の安泰を祈った。

令和の復元のテーマは「見せる復興」。設けられた見学デッキは令和の復元を象徴する取り組みのひとつ。訪れた人たちは、職人の巧みな手業に興味深く見入っていた。

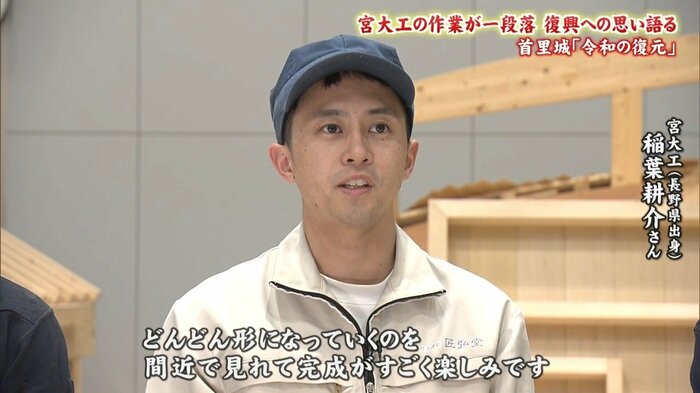

若手宮大工の稲葉耕介さんは木材の加工から据え付けに至るまで工事全般を担当し、奥野副棟梁のサポート役としても貢献してきた。

稲葉耕介さん(長野県出身):

沖縄に来て2年近くになりますが、これほど長くたずさわった現場は初めてです。建物がどんどん形になっていく様子を間近で見ることができて完成がとても楽しみです

稲葉さんは沖縄の歴史や文化にも深く触れたいと伝統の旗頭にも挑戦した。

稲葉耕介さん(長野県出身):

これほど大きなお祭りに参加する機会はなかなかありません。地元のみなさんと一緒に活動することができたことは貴重な経験となり、本当にありがたく楽しく過ごすことができました

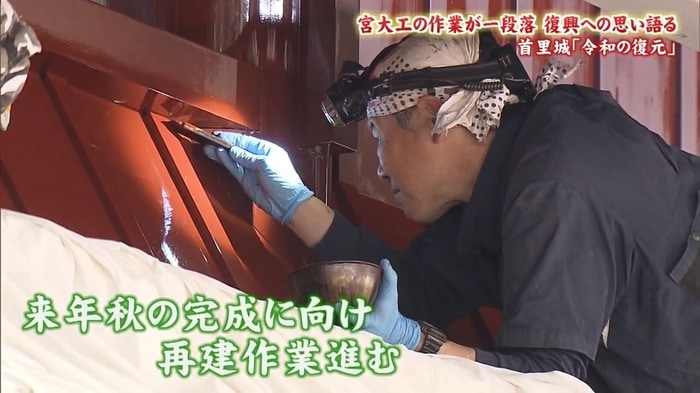

工事の開始から2年半、宮大工の作業はここで一段落するが2025年は漆塗りの作業が本格化し、首里城を象徴する鮮やかな赤い外壁が徐々にその姿を現すなど、2026年秋の完成に向けて着々と再建作業が続けられている。

再建現場は若い職人への技術継承の場としても役割を果たした。北中城村出身の後藤亜和さんは木造住宅の設計士である父親のすすめもあり再建作業に志願した。

後藤亜和さん(北中城村出身):

首里城の火災が起きたのは高校3年生のときでした。こうして首里城の再建にたずさわることができるとは思っていませんでしたがとても良い経験になったと思います

富山県の彫刻士・砂田清定さんと共に正殿の正面を鮮やかに彩る中国風の装飾彫刻「唐玻豊(からはほう)」の製作にもたずさわった。

後藤亜和さん(北中城村出身):

唐玻豊の彫刻の下絵や粘土原型の監修に立ち会いなど貴重な経験をさせていただきました。大工の仕事とは異なる新しい分野にふれることができて良い経験になりました

山本信幸総棟梁(福井県出身):

このような経験をする機会はなかなかありません。もし彼や彼女たちが「参加して良かった」と思ってくれているのであれば、今度は自分の手で同じような現場に挑戦したいという思いを持ちその実現に向けて努力してくれると私としてはとてもありがたいです

工事の仕上がりだけでなく若手の成長にも手ごたえを感じる山本総棟梁。

「平成の復元」に負けない──現代の宮大工たちの矜持(きょうじ)と気概が再建の現場を支えた。