新年度に入り、新たに携帯電話を手にするという子どもも多いのではないだろうか?スマートフォンを持ち始める子どもの低年齢化が進む中、子どものスマホ事情について新潟市で取材した。また、スマホトラブルを回避するために重要なこととは?

何歳から所有?子どもの“スマホ”事情

子どもから高齢者まで利用率が上がり続けているスマートフォン。

子どもにスマートフォンを買い与える親はどのくらいの年齢から持たせているのだろうか、街で聞いてみると…

小6から所有:

最初は連絡用で使っていた。

母:

使ってない時は親に返す、帰ってきたら返すというふうにやっていた。

中1から所有させている母:

持たせるつもりはなかったが、本人がずっと欲しがっていたのと、周りが持っているので何回も話し合いをして買った。感覚としては全然早いと思う。地域の学校に行っているので、必要性は全く感じていなくて。自分でバスや電車を使うようになったら必要かなと思う。

また、「中学生だとみんな持っているので、自分のところだけ持たせないというわけにもいかない。小学生でも持っている子はいるし、早すぎるという感覚はない」と話す親子も見られた。

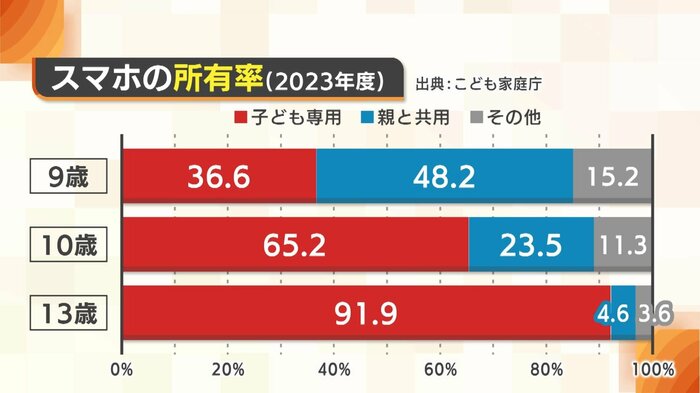

こども家庭庁の調査によると、子どものスマホの所有率は、10歳で65%に上り、13歳では90%を超えている。

2009年の文部科学省の調査では、小学6年生で24.7%だったため、スマホを持ち始める子どもの低年齢化が進んでいることが分かる。

子どもに持たせるきっかけは?

新潟市西区の携帯電話などの販売店には、新小学3年の子どもと親が初スマホを買いに来ていた。

契約する理由について、父は「習い事に1人で行くことがあるので、GPS機能を使って居る所を確かめられたほうが安心だと思う」と話す。

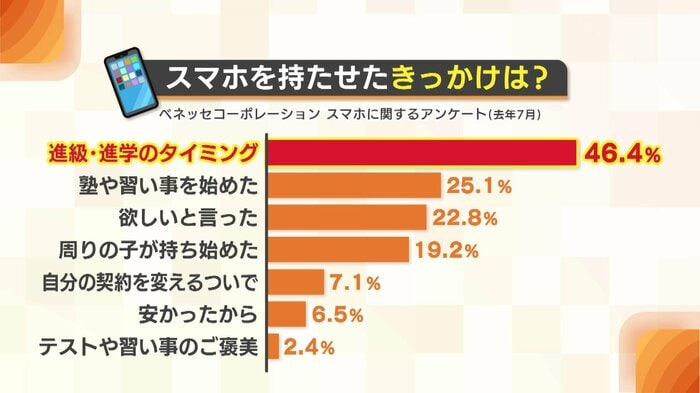

通信教育などを展開する企業の調査では、スマホを子どもに持たせるきっかけで最も多かったのが『進級・進学のタイミング』、次いで『塾や習い事を始めたから』『子どもが欲しいと言ったから』となっている。

低年齢化が進む中で重要となるのが、スマホを使うルールだ。

この日、対応に当たった店長は、親子に子どものスマホの使用状況の把握や安全管理を行う“ペアレンタルコントロール”について説明。

ゲームの時間帯の調整や課金を制限することもできることを知った父は「スマホ自体が使えるのが何時~何時までと決められるということを聞いたので、それを利用しようかなと思っている」と話し、子どもも「夜に使い過ぎないようにしたい」と話した。

トラブル回避するには?ルール決めにも注意を

実際にスマホをめぐったトラブルは全国各地で起きている。

【トラブルの実例】

▽書き込みやメールでの誹謗中傷やいじめ

▽SNSなどに載せた個人情報の流出

▽無料ゲームサイトでの意図しない有料サービスの利用

▽闇バイトなどの犯罪への加担や性犯罪の被害 など

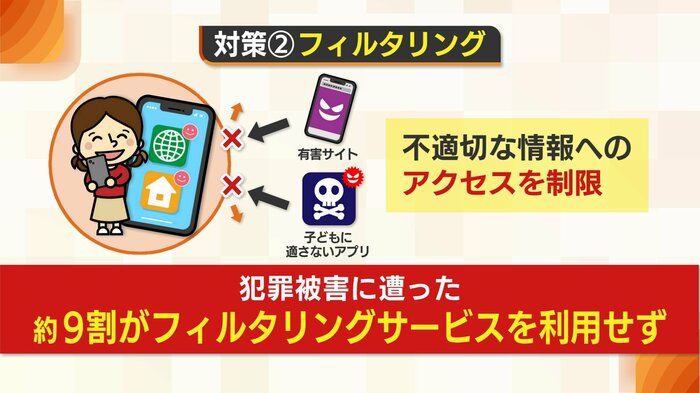

こうしたトラブルに遭わないために、ペアレンタルコントロールのほか、不適切な情報へのアクセスを制限する“フィルタリング”も重要だ。

実際にSNSを利用して犯罪被害に遭った子どものうち、フィルタリングサービスを利用していなかった割合は約9割に上っている。子どもの年齢や使い方によって設定を変えることもできるので、ぜひ活用してほしい。

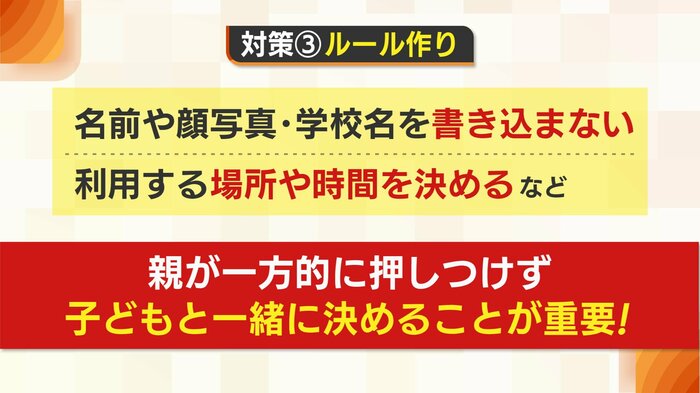

そして、スマホを持つ際は、家庭ごとにルールをつくるが、そのルール決めにも注意が必要だ。

ルールを作る際には、保護者が一方的に押し付けるのではなく、子どもと一緒になって決めることが重要だという。

万が一、トラブルが発生した時には、すぐに保護者に相談できるような環境を整えることも重要だ。

(NST新潟総合テレビ)