「食べられるんですかこれ?」

佐賀・唐津の代表的な伝統工芸といえば「唐津焼」。

女性が手にとり、唐津焼の湯飲み茶碗を食べようとしている。実はこれ、焼き物ではなく、食べられる「せんべい」なのだ。

一見、本物の焼き物に見えるデザインと質感。湯飲み茶碗をかじろうとする女性に思わず「食べられるの?歯は大丈夫?」と言ってしまいそうだ。

女性が食べる姿は、湯飲み茶わんを歯で噛み砕いているような、何とも不思議な光景だ。

デザインと質感は唐津焼そっくり

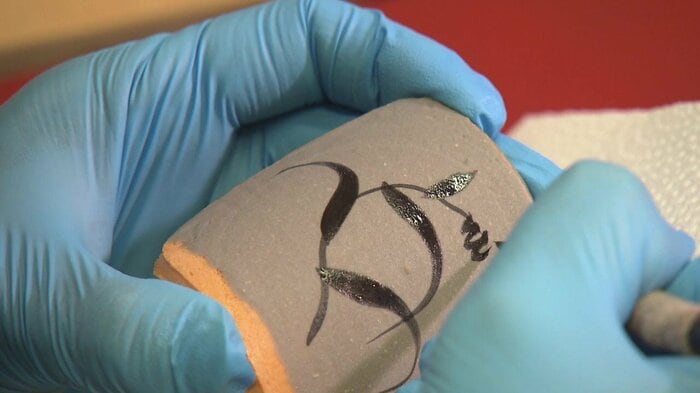

商品名は「唐津焼陶片せんべい」。表面の質感、色、絵柄の筆遣いは唐津焼そっくりだ。

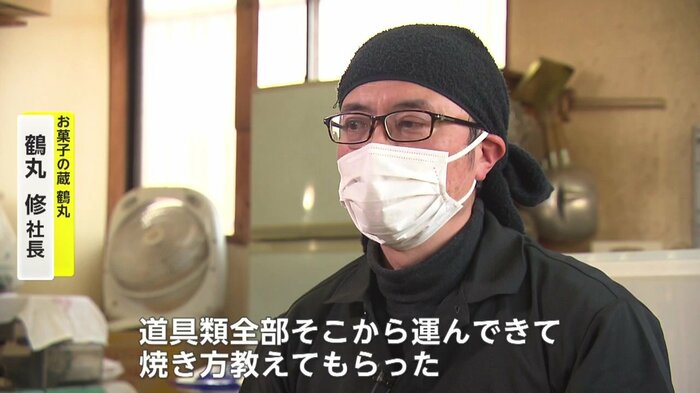

このせんべいを作っているのは、佐賀・唐津市の問屋「お菓子の蔵鶴丸」の社長、鶴丸修さん(53)。

14年ほど前に問屋で扱っていたせんべい屋が廃業することになり、道具類を全部運んできて焼き方を教えてもらったのがせんべい作りのきっかけとなった。

その後、唐津らしいお土産が作りたいと思い7年前から「唐津焼陶片せんべい」を作り始めた。そのきっかけとなる発想は、夜に酒を飲んでいる時に浮かんだという。

お菓子の蔵鶴丸 鶴丸修社長:

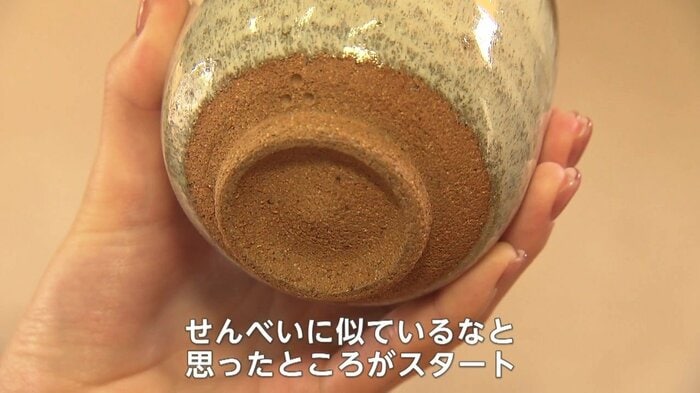

夜お酒を飲んでいるときに、焼物の下の高台という素焼きになっているところを見ていて、せんべいに似ているなと思ったところがスタート

十四代・中里太郎右衛門さんが監修

唐津焼そっくりのせんべいを作る秘訣は何だろうか。実は、ある力強い“助っ人”の存在があるのだ。

せんべいの監修に携わっているのは、400年以上の歴史をもつ、唐津焼の窯元の十四代・中里太郎右衛門さん。筆使いや絵柄などアドバイスを受けている。

「中里太郎右衛門さんから焼物だけではなく他のものとコラボした商品を作りたいという相談をされている」という話を酒の席で知り合った人から聞いたのがきっかけだった。

お菓子の蔵鶴丸 鶴丸修社長:

(中里太郎右衛門さんに)お手本を描いてもらって、それを見ながら会社で練習した

現在、「朝鮮唐津」「ひしゃく掛け」「絵唐津」「斑唐津」の4種類を販売している。

そのうち絵唐津のデザインは50種類以上もあるという。

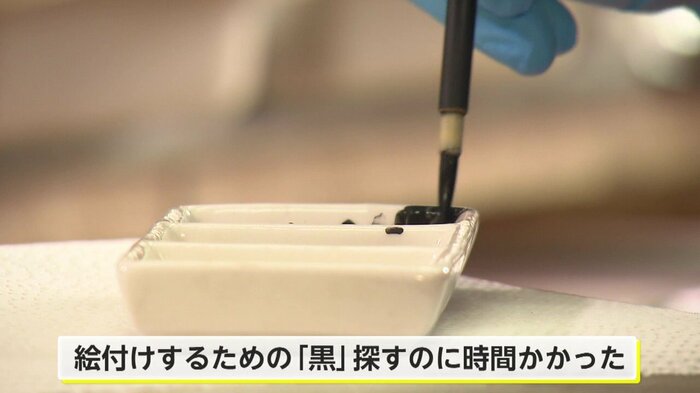

絵付けの色を出すのに試行錯誤

開発するまでに最も苦労したのは絵付けをするための黒色を探すことだった。

お菓子の蔵鶴丸 鶴丸修社長:

専門の勉強を全然していないんですよ。このせんべいの作り方を習っただけなので応用がきかない。最初の試行錯誤は結構大変だった。ケーキ屋さんに聞きに行ったり、知り合いのお菓子屋さんに聞いてみたり

絵付けの黒色を出すために行き着いたのが竹炭。半年くらいの時間がかかったという。

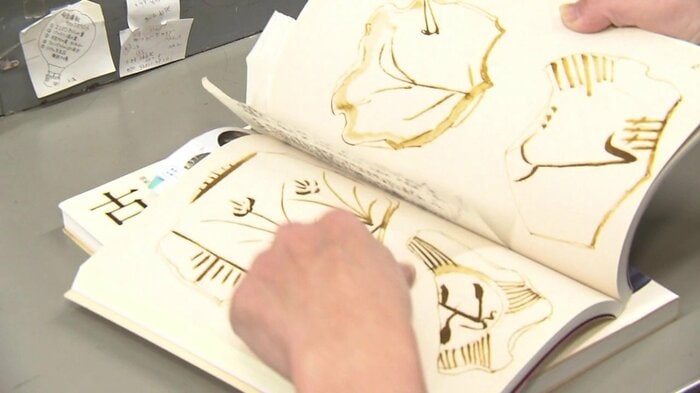

江戸時代の古唐津の図録を参考に

鶴丸さんは、一枚一枚ひとりで丁寧に手書きし、多いときには1日に200枚作ることもある。デザインは季節感を出すよう工夫している。

これらのデザインは江戸時代の古唐津の図録を参考にしている。図録に載っている発掘された陶片を見ながら描き、絵付けの質を上げる努力を続けている。

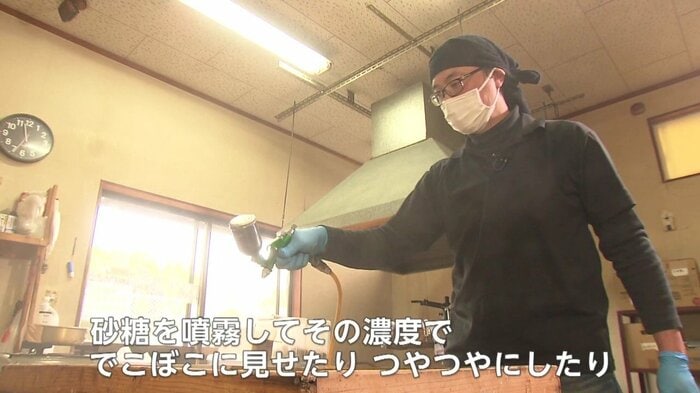

唐津焼の“質感”にこだわる

こだわっているのは絵付けだけではない。本物の焼き物に見えるために必要なのが質感だ。

砂糖を噴霧し、その濃度によって、でこぼこに見せたり、つやを出したりして、本物の唐津焼の風合いに近づけていく。

一枚一枚手作り すべて“一点物”

一枚一枚手作りのため全く同じ商品は一つもない。すべて“一点物”。焼き物と同じように、好きな絵柄と風合いを選べるのも魅力だ。

本物の唐津焼に近い質感を出すために試行錯誤を重ね、日々進化し続ける「唐津焼陶片せんべい」。見て、食べて、楽しんでもらう新たな唐津の名物になりそうだ。

お菓子の蔵鶴丸鶴 丸修社長:

お客さんが手に取ったときや見たときに、え?というリアクションが一番うれしい。食べられるんですかこれ?と言われるのが一番うれしい。できるだけ唐津焼に近づけたものをつくっていきたい

(サガテレビ)