元タレントの中居正広氏と女性とのトラブルに端を発した、フジテレビの一連の問題をめぐり、フジテレビと親会社のフジ・メディア・ホールディングス(FMH)は、3月31日午後、第三者委員会の調査報告書を公表した。

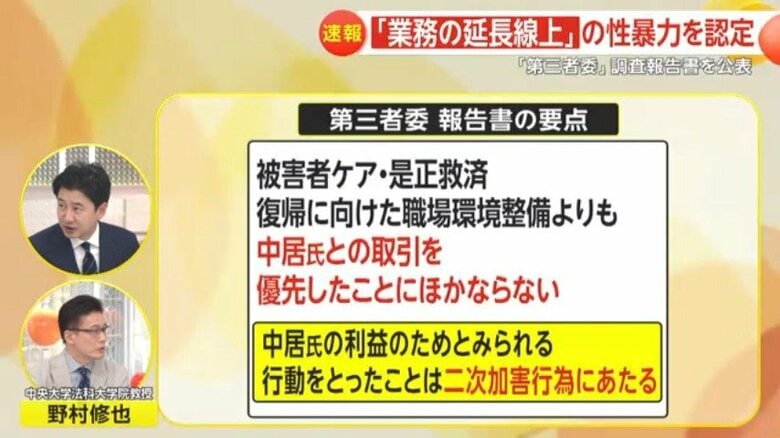

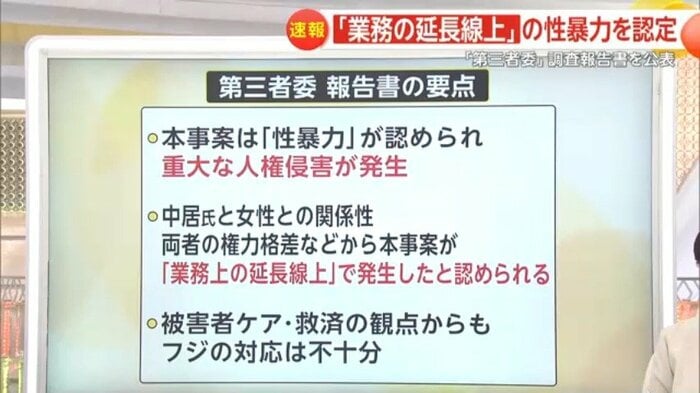

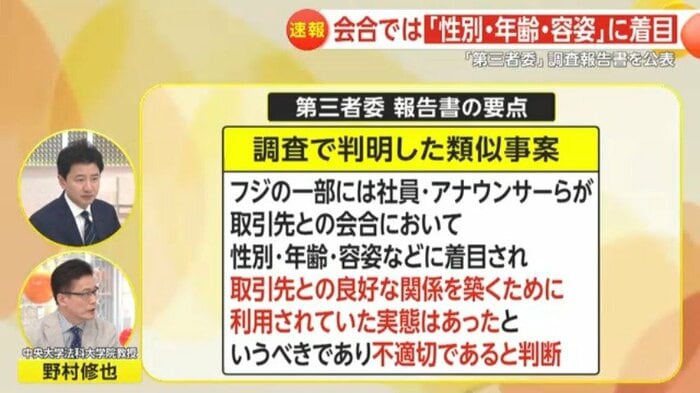

第三者委報告書の要点

<中居氏と女性をめぐる本事案の概要>

・本事案は「性暴力」が認められ、重大な人権侵害が発生

・中居氏と女性との関係性、両者の権力格差などから本事案が「業務上の延長線上」で発生したと認められる

・被害者ケア・救済の観点からもフジの対応は不十分

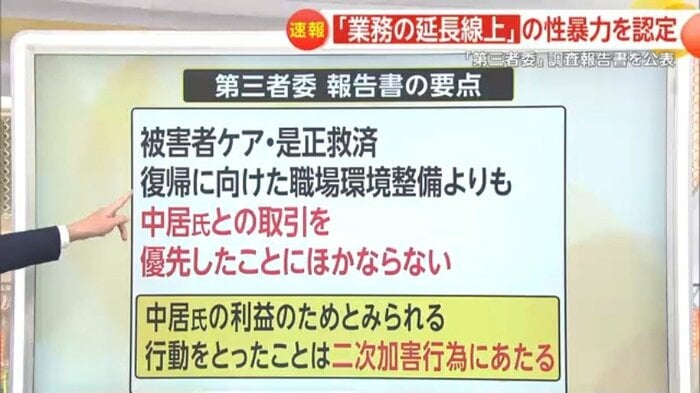

<第三者委報告書:フジテレビの対応について>

・被害者ケア・是正救済、復帰に向けた職場環境整備よりも中居氏との取引を優先したことにほかならない

・中居氏の利益のためとみられる行動をとったことは二次加害行為にあたる

企業のコンプライアンスに詳しい、中央大学法科大学院の野村修也教授に調査報告書のポイントを聞いた。

中央大学法科大学院 野村修也教授:

まず、フジテレビ社員が関与していたかどうかという点については、当日自体は中居氏が誘っただけであるという、ここの認定なんですよね。

そうだとすると、二人の間の個人的なトラブルではないかとみられがちなんですけども、それがなぜ生じたのかというところの背景を踏み込んで考えてみると、以前に行われていたバーベキューのように、業務の一環として、いわば接待をするような活動が続いていたことが背景にあって、そうだとすると、今回のことも当日仮に関与がなくても、業務の延長線上で起こったトラブルだとみるべきだと認定したことが、非常に大きなポイントになっていると思います。

青井実キャスター:

一方で、中居氏が女性を本事案の会合に誘った行為に、社員が関与した事実は認められなかったということのようですね。

野村教授:

そうですね、ですからそれを踏まえても「延長線上」だと認定したところがポイントです。

フジテレビの会合が「不適切」な理由

青井キャスター:

続いては類似事案をみていきます。

宮司愛海キャスター:

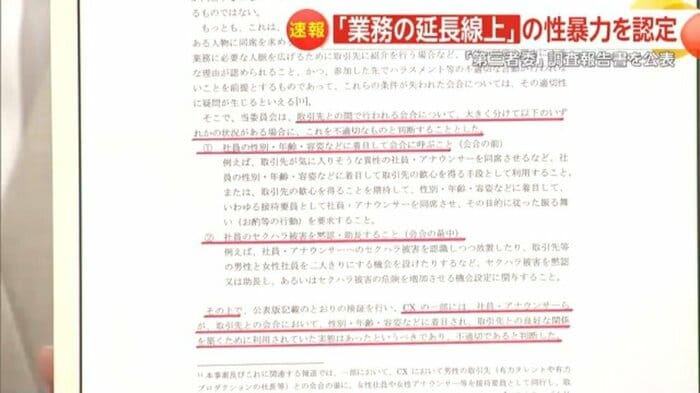

報告書の内容ですが、類似事案についても今回第三者委員会が調査を行いました。フジテレビの会合について不適切な理由を2つあげています。

まず「取引先との間で行われる会合について、大きく分けて以下のいずれかの状況がある場合に、これを不適切なものと判断することとした」として、

①「社員の性別・年齢・容姿などに着目して会合に呼ぶこと」

②「社員のセクハラ被害を黙認・助長すること(会合の最中)」

こういったことがあった場合、不適切なものと判断することにしたとしています。

そして一番下ですが、「その上で、CX(フジテレビ)の一部には、社員・アナウンサーらが、取引先との会合において、性別・年齢・容姿などに着目され、取引先との良好な関係を築くために利用されていた実態はあったというべきであり、不適切であると判断した」と述べられています。

青井キャスター:

野村さん、このあたりはどういう判断でしょうか。

野村教授:

まずは人権意識が乏しいということにつながってくると思うんですけれども、やはり容姿などに注目しながら、取引先との会合に参加させるという発想自体が、これが長くフジテレビの中に定着してしまったということが指摘されています。

特に港社長をはじめ編成制作ラインに、こういった悪しき慣習が続いてきたということを指摘されているところが、今回の報告書の重要なポイントでもあると思います

青井キャスター:

これからじっくり読まなければならないわけですが、ただそれ以外の場合、ちゃんとした会食だったりというのも、もちろん確認されているということですね。

野村教授:

そうですね、全てがこれだと言っているわけではありませんので、こういったものが存在したこと対して、手をもっと早く打つべきだったんではないかということが、指摘されているんだと思います。

当該事案の当日について

宮司キャスター:

そして第三者委員会の報告書で当該事案がバーベキューの延長線上であったという風に、結論づけられていましたけれど、こちらの点に関して詳細な表記がありますのでみていきます。

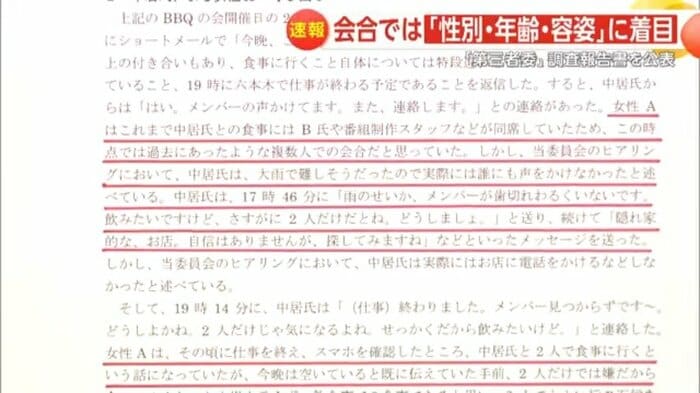

まず当該事案の当日です。

「女性Aはこれまで中居氏との食事にはB氏や番組制作スタッフなどが同席していたため、この時点では過去にあったような複数人での会合だと思っていた。しかし、当委員会のヒアリングにおいて、中居氏は、大雨で難しそうだったので実際には誰にも声をかけなかったと述べている。中居氏は、17時46分に『雨のせいか、メンバーが歯切れわるくいないです。飲みたいですけど、さすがに2人だけだとね。どうしましょ。』と送り、続けて『隠れ家的な、お店。自信はありませんが、探してみますね』などといったメッセージを送った」としています。

さらに、「女性Aは、その頃に仕事を終え、スマホを確認したところ、中居氏と2人で食事に行くという話になっていたが、今晩は空いていると既に伝えていた手前、2人だけでは嫌だから今日はやめたいと立場上言えず、飲食店での食事であると思い、2人でもよい旨の返信をした」

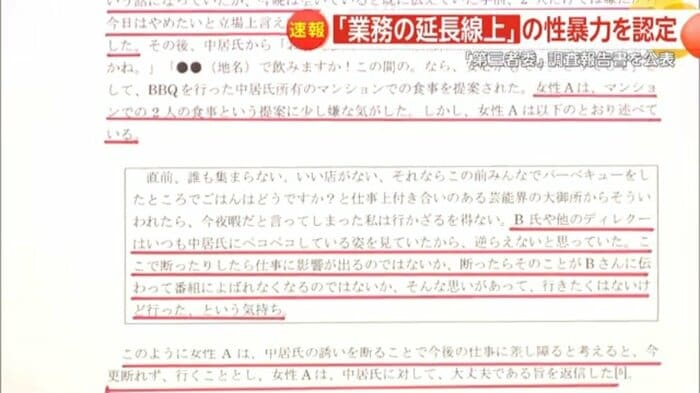

そして、「女性Aは、マンションでの2人の食事という提案に少し嫌な気がした。しかし、女性Aは以下のとおり述べている」というのが、この四角に覆われた部分です。

「B氏や他のディレクターはいつも中居氏にペコペコしている姿を見ていたから、逆らえないと思っていた。ここで断ったりしたら仕事に影響が出るのではないか、断ったらそのことがBさんに伝わって番組によばれなくなるのではないか、そんな思いがあって、行きたくはないけど行った、という気持ち」と。「B氏」というのが編成部長です。

報告書には「このように女性Aは、中居氏の誘いを断ることで今後の仕事に差し障ると考えると、今更断れず、行くこととし、女性Aは、中居氏に対して、大丈夫である旨を返信した」と、こうした経緯が記されています。

青井キャスター:

報告書には、このように詳細に書かれているわけですけれど、前提条件として守秘義務の範囲内事項というので、今回ヒアリングを女性側には行ったということですね。

で、中居氏側は守秘義務を解除しないということで、中居氏からはヒアリングをとれなかったということですね。

野村教授:

そうですね、当日の出来事と、どういう示談内容なのかということについては守秘義務があるので開示はしないということを前提とした調査になってますから、当日その日に起こった出来事そのものについては、詳しくは認定できていないというところはあるんですね。

ただ、誘った時の経緯とか、ここは守秘義務の範囲外ということで、詳しく調査をした結果、こういう認定に至ったということだと思います。

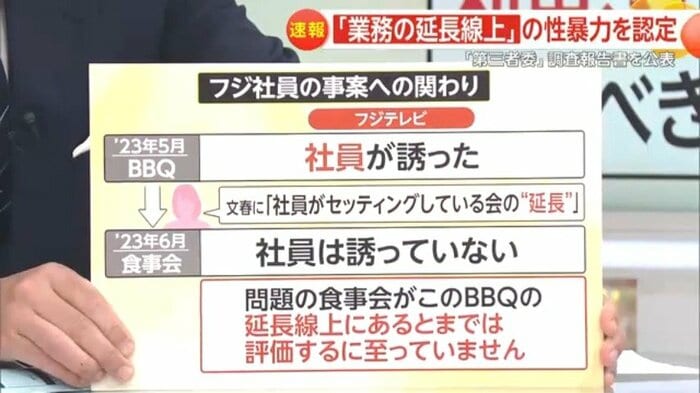

「業務の延長線上」と認定

青井キャスター:

改めて、これまでのフジテレビの見解についてです。

2023年5月にバーベキューがあり、これは社員が誘ったと。

6月の食事会については社員が誘っていない、これは(報告書でも)認められているわけですね。

フジテレビの「問題の食事会がこのBBQの延長線上にあるとまでは評価するに至っていません」という見解について、(報告書では)「業務の延長線上ではないか」という判断が下されたわけですね。

野村教授:

そうですね。やはり自分(女性A)が、大物のタレントさんとか、あるいは重要な取引先との関係を良好にするために、重要な役割を担わされているんだという風に思っていたんだと思うんですよね。

ですから、やはり会社のために自分(女性A)がここでは断ってはいけないんだという思いが、生じてしまった。ここが単なる個人の判断ではなく、会社を背負った判断だったんだという風に認定されているということだと思います。

宮司キャスター:

それから、この当該の事案があった後も、中居氏が継続起用されたという点に関しても、報告書に書かれています。

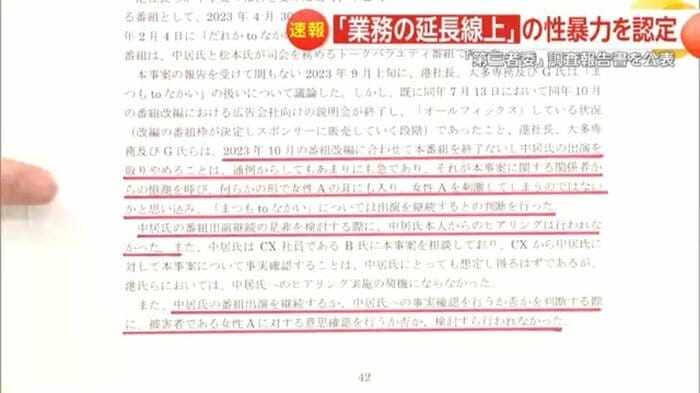

「2023年10月の番組改編に合わせて本番組を終了ないし中居氏の出演を取りやめることは、通例からしてもあまりにも急であり、それが本事案に関する関係者からの臆測を呼び、何らかの形で女性Aの耳にも入り、女性Aを刺激してしまうのではないかと思い込み、『まつもtoなかい』については出演を継続するとの判断を行った。中居氏の番組出演継続の是非を検討する際に、中居氏本人からのヒアリングは行われなかった」、さらに「中居氏の番組出演を継続するか、中居氏への事実確認を行うか否かを判断する際に、被害者である女性Aに対する意思確認を行うか否か、検討すら行われなかった」と。

青井キャスター:

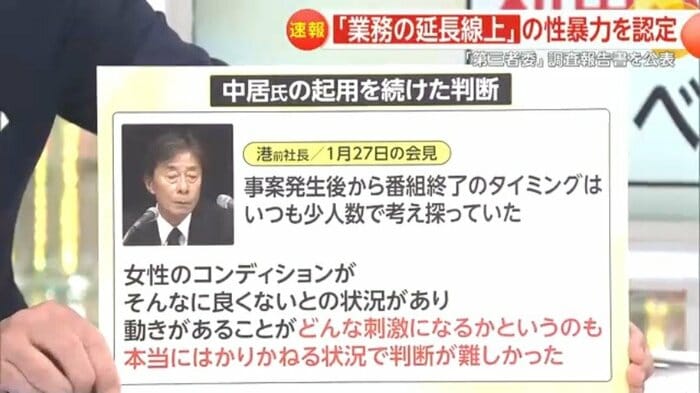

港前社長の会見にもありましたけれども、起用を続けた判断について、会見では「事案発生後から番組終了のタイミングはいつも少人数で考え探っていた」と。

ただ「女性のコンディションがそんなに良くないとの状況があり、動きがあることがどんな刺激になるのかというのも、本当にはかりかねる状況で判断が難しかった」と、精神面、体調面考慮してという会見での発言でした。

このあたりの整合性、調査の結果を踏まえて野村さんどのように見ますか。

野村教授:

港社長(当時)自身はそういう思いだったんだと思います。ただ客観的に見ますと、港社長を囲んでいる複数、本当に少人数の人達で決めるという形になっていて、本来の会社のガバナンスメカニズムからいけば、コンプライアンスの部署とかそういうところに、きちんと相談をして、やり方を客観的に進めていく必要があったわけですよね。

で、そういうことを全くできていないということと、報告書の途中に「原局主義」という言葉が出てくるんですけれども、現場の判断で全てが決まっていくという、そういう社風みたいなものが、今回の判断ミスにつながってるんじゃないかということが指摘されていますので、そのあたりも注目点なんじゃないかと思います。

青井キャスター:

その体質改善も含めて、この後、午後7時から清水社長が会見をしていくということですね。

社長らの事後対応は「極めて杜撰」

宮司キャスター:

そして、ここまでのまとめを途中までご紹介します。

まず上ですね。

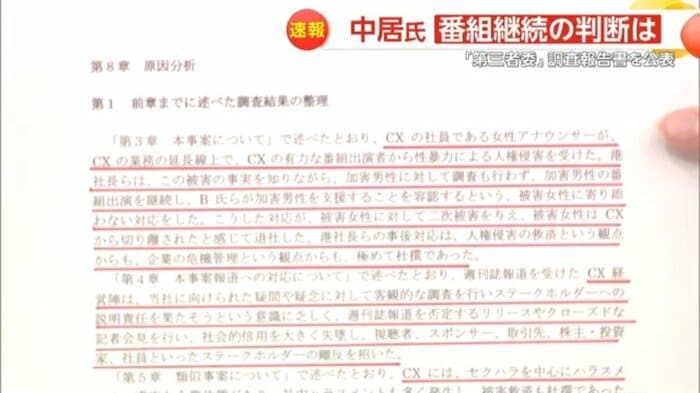

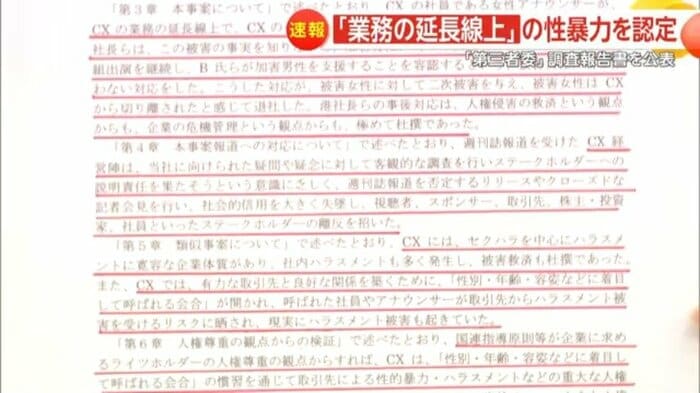

「CXの社員である女性アナウンサーが、CXの業務の延長線上で、CXの有力な番組出演者から性暴力による人権侵害を受けた。港社長らは、この被害の事実を知りながら、加害男性に対して調査も行わず、加害男性の番組出演を継続し、B氏らが加害男性を支援することを容認するという、被害女性に寄り添わない対応をした。こうした対応が、被害女性に対して二次被害を与え、被害女性はCXから切り離されたと感じて退社した。港社長らの事後対応は、人権被害の救済という観点からも、企業の危機管理という観点からも、極めて杜撰であった」

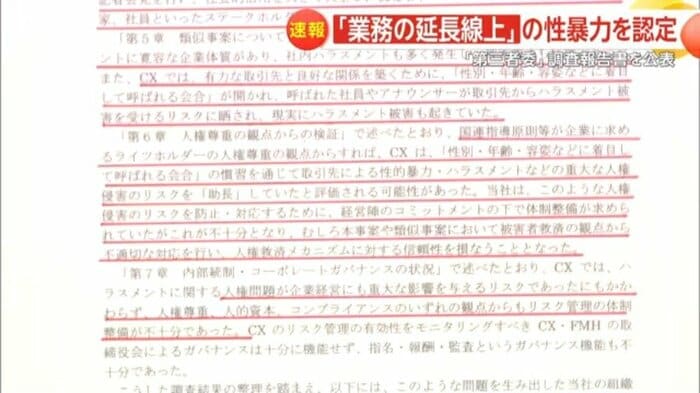

そして、「CXには、セクハラを中心にハラスメントに寛容な企業体質があり、社内ハラスメントも多く発生し、被害救済も杜撰であった。また、CXでは、有力な取引先と良好な関係を築くために、『性別・年齢・容姿などに着目して呼ばれる会合』が開かれ、呼ばれた社員やアナウンサーが取引先からハラスメント被害を受けるリスクに晒され、現実にハラスメント被害も起きていた」と指摘されています。

青井キャスター:

さらに下にも、国連指導原則等という話もありますね。

宮司キャスター:

はい。

「CXは、『性別・年齢・容姿などに着目して呼ばれる会合』の慣習を通じて取引先による性的暴力・ハラスメントなどの重大な人権侵害のリスクを『助長』していたと評価される可能性があった」という風に書かれています。

青井キャスター:

野村さん、一連の流れを見てどのように受け止めましたか。

野村教授:

報告書自体は厳しい内容になっていると思っています。評価が分かれるところはやっぱりあるんですね。今回のことが女性の業務の延長線上として位置づけられるかどうか、ここは非常に重要なポイントでした。さらには、人権意識が乏しいんじゃないかという指摘、ガバナンスの問題点、かなり重要な点が指摘されてますので、再発防止につなげていただきたいと思います。

青井キャスター:

企業の危機管理というのは、フジテレビだけではなく企業において当たり前に行われることですからね。

野村教授:

ビジネスと人権は重要な論点だと思います。

(「イット!」3月31日放送より)