岩手県大船渡市で起きた大規模な山林火災は国内最大規模となる約2900ヘクタールを焼失し鎮圧されたが、その後も日本各地で山林火災が頻発している。こうした事態に私たちが考えるべきことや備えるべきことは何なのか。そして、危機管理の専門家の目にはどう映ったのかに迫る。

国内最大規模の山林火災

岩手県大船渡市で起きた山林火災。

山肌は真っ赤な炎に埋め尽くされ、燃えさかる炎の帯が住宅街を襲った。

死者1人。

建物の被害は少なくとも210棟にのぼり、人口の14%にあたる最大4500人あまりに一時避難指示が出された。

全国から駆けつけた消防や自衛隊による懸命の消火活動。

住み慣れた家を失ったり、親族を失くしたりした被災者の涙。

こうした事態の推移を特別な思いを胸に見てきた男性がいる。

専門家も予想外の展開

植田宜孝さん(61)。

植田さんは陸上自衛隊に38年間所属し、定年退職したあと静岡県熱海市で危機管理監と消防長を務めてきた。

2021年7月、熱海市で大規模な土石流災害が発生した際には救命・救助の指揮を執り、全国から集まった部隊と住民・被災者を守る活動をしてきた。

そうした経験から植田さんは「現場で消火にあたる隊員は相当な苦労だったろう。すごく危ない局面もあったのでは」と思いを寄せる。

大船渡の山林火災で上空から行われた消防ヘリコプターによる散水。

その消防ヘリの10倍、一度に5トンの水を運ぶ能力を持つのが自衛隊のヘリだ。

植田さんは当初「私の経験からすると陸上自衛隊がもつ大型ヘリコプターCH47が空中消火すると、延焼を食い止め鎮火の方向に向かう展開になる」と思っていたそうだ。

過酷で危険な活動現場

しかし、上空からの消火ではなかなか延焼の拡大を食い止めることは出来なかった。

地上でも消防車がホースをつなぎ、懸命に放水を行ったが、現場は険しい山の中。

斜面を登った先という所も多かった。

こうした現場の消火活動について「人力で“ジェットシューター”という“水のう”を担いで火元に行くことになるので、危険を伴い時間がかかる」と植田さんは教えてくれた。

“ジェットシューター”を担ぎ人力で行われた消火活動。

表面の火は消えても木の根元や幹の中に熱が残るため、極めて難しい作業となり24時間体制で続けられた。

「本当に過酷。想像を絶するような活動で危険。火はどこから回ってくるか我々の予測を越えた動きをするので大きくなればなるほどリスクは増す」と植田さん。

今回の山林火災では2025年2月26日の発生当日に岩手県に災害対策本部が立ち上げられ、消防庁と自衛隊に部隊の派遣要請が行われた。

更に住民の支援にあたる関係機関も多く現地入り。

植田さんは自身の経験から「コーディネートするのはすごく大変で、現場で指揮にあたるのは本部長の市長、それから危機管理を担当する人、いかにそれぞれの長所を発揮してもらうかが大事」とポイントを指摘する。

他人事とせず準備を

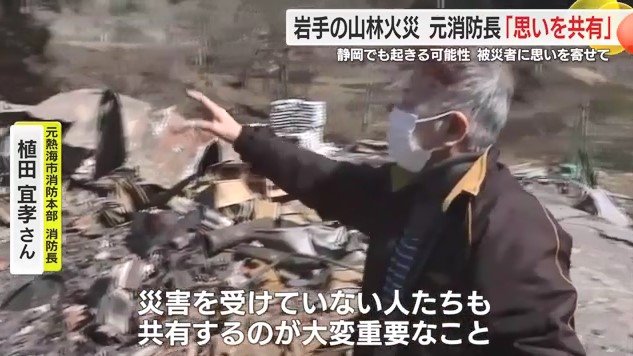

避難指示が解除され、自宅での生活を取り戻した人がいる一方、住む家を失った人もいる。

水道などライフラインが途絶えたままの人もいる。

森林や地域の再生はこれから先、長い道のりとなる。

オイル成分を含んだ針葉樹、マツやスギなどは静岡県内にも広く分布していて、同じような山林火災が起きる可能性があるそうだ。

植田さんは「災害に遭遇した人は大変な思いをして対応し、その後の復旧復興に携わっている。災害を受けていない人たちも他人事とせず共有するのが重要なこと」とした上で「自分の身近で起こった場合を考えて準備をする。そういうことができれば何が起こっても命を守って復旧復興につなげる役に立つのでは」と改めてその心構えを説いた。

(テレビ静岡)