DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して製品やサービスなどを変革すること。その「DX」に「土木」を組み合わせた「DoboX」(ドボックス)の利用が今、広島県で進んでいる。

複数の災害リスクを1つのマップで

2025年3月11日で東日本大震災から14年。南海トラフ巨大地震への警戒が強まる中、広島県が管理する公共土木施設や災害リスクなどの情報を1つにまとめたサイト「DoboX」の利用が進んでいる。2022年に運用が始まり、今ではデータ利用が月に平均で約15万件にのぼる。

県建設DX担当の野浜慎介課長は「DoboXではいろいろな災害リスク情報を1枚のマップ上に重ね合わせて表現できるようにしています。例えば、自分が住んでいるところがどういった災害リスクを抱えているのかわかりやすい」と話す。

地図上には、河川やため池が決壊した場合の浸水区域や、土砂災害警戒区域などを一度に表示。また、浸水などの災害情報を3Dで立体的に把握することもできる。

DoboXは誰でも無料で利用できるコンテンツ。民間企業の中には、DoboXのデータを使って「防災アプリ」を独自に制作している企業もある。野浜課長は「民間事業者のいろんな知恵を借りて新しいサービスを生み出してもらい、県民の方にサービスを提供していただくことを目標にしています」とデータ利用を推進。県はDoboXの多様な活用を通じて、県民の災害リスクを減らすよう取り組んでいきたいとしている。

実際に使えば防災への意識が変わる

では、どのようなものか実際に見てみよう。「DoboX」と検索すると簡単に出てくる。

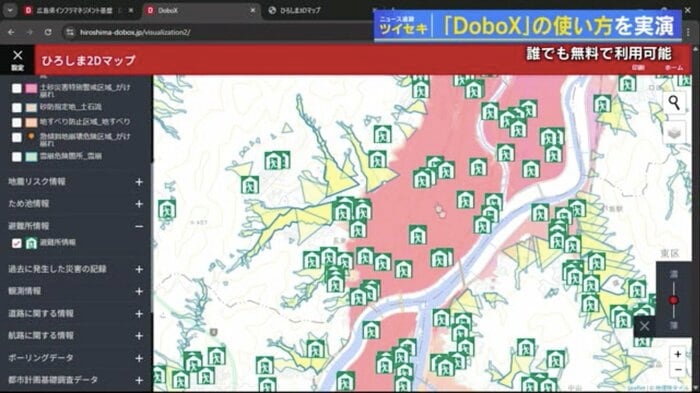

ホーム画面の「データから見えるもの」から「ひろしま2Dマップ」を選択。左上の設定をクリックすると「水害リスク情報」や「土砂災害リスク情報」などの項目が表示される。例えば、河川の水害リスク情報の中から「河川浸水想定区域図」をクリック。地図上で赤く表示されている場所は浸水が想定される。左側のバナーには災害情報のほかに「避難所」や「過去に発生した災害の記録」など、さまざまな項目がある。

さらに「ひろしま3Dマップ」では災害情報を立体的に見ることができる。例えば、右上の設定アイコンをクリックして「レイヤ追加」画面を開き、「津波浸水想定区域」をON。すると実際に大きな地震があった時にどこまで津波が押し寄せてくるのかイメージしやすい。野浜課長は「建物が3Dで表示されます。最大浸水想定区域の建物がどのあたりまで水につかるかというのが、視覚的にわかりやすくなる」と言う。

大雨による災害発生の危険度を確認できる「キキクル」やハザードマップも合わせて、自分が住んでいる地域にどのような災害リスクがあるのか把握することが防災につながる。

(テレビ新広島)