2025年は昭和「100年」にあたる節目の年。

大正末年から昭和初年に創業した山陰の企業を例に「100年企業」の“長寿”の秘けつを探った。

北前船で地場産業栄え…日本海側で高い「老舗出現率」

100年以上続く企業の割合を示す都道府県別の「老舗出現率」(2024年)を見ると、島根が6位、鳥取は12位と、山陰両県は全国でも老舗、長寿企業の割合が高い。

民間の信用調査会社・帝国データバンク松江支店の渡邊聡支店長は、「歴史的な背景が一番強いのではないか。日本海側には『北前船』の寄港地だった港が多い。当時の寄港地は、地場産業が栄えた港だったということが背景としてある」と分析する。

上位を見ると、1位京都、2位山形、3位新潟、4位福井と日本海側の府県が並ぶ。

いずれも、江戸時代、国内の物流の大動脈だった北前船の寄港地があり、そこで地場産業が発展し、老舗企業が生まれる一因になったと見られている。

さらに渡邊支店長は、業種別にみると、山陰両県ではともに「旅館業」が最も多いと指摘。

その要因として、温泉地が多いことを挙げた。

また明治以降、大きな自然災害や戦争の影響が少なかったことも要因の一つに加えた。

創業100年「すり鉢」専門メーカーに

直径10センチほどの小さな器は、卓上用の「すり鉢」。

島根県西部に伝わる石見焼で、テーブルになじむ大きさやデザインが人気だ。

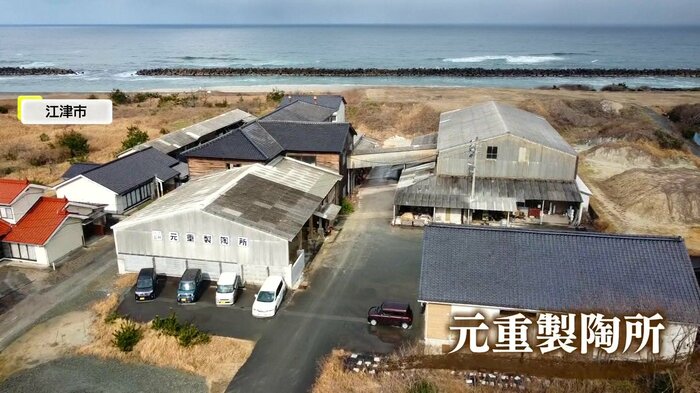

このすり鉢を作っているのが、江津市の元重(もとしげ)製陶所。

従業員は11人のすり鉢専門メーカーだ。創業は1925(大正14)年、2025年に100周年を迎えた。

この会社が長年手掛けてきたのは石見焼の製品。

元重慎市専務によると、「石見地方で採れた土を原料に、高温で焼いた硬くて丈夫な器」が石見焼の一番の特徴で、元重製陶所のすり鉢も、軽くて硬く、耐久性に優れていることから、今では全国のホームセンターに並ぶようになったという。

工場は機械化と手作業の“ハイブリッド”

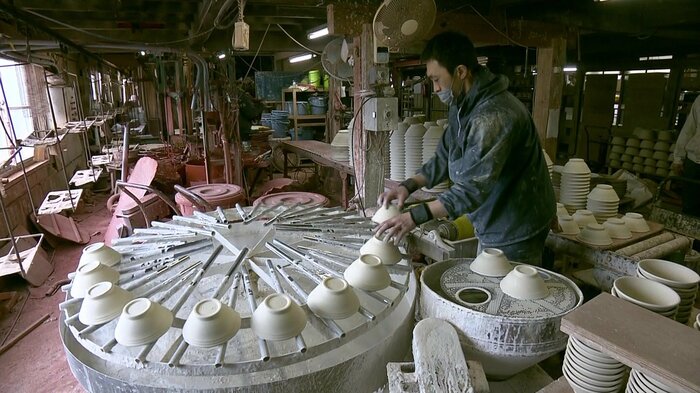

すり鉢の製造工程を見せてもらった。

まず、粘土を機械にセットすると、上から降りてきたコテが回転しながら粘土の塊を押し広げ、すり鉢の形を作っていく。

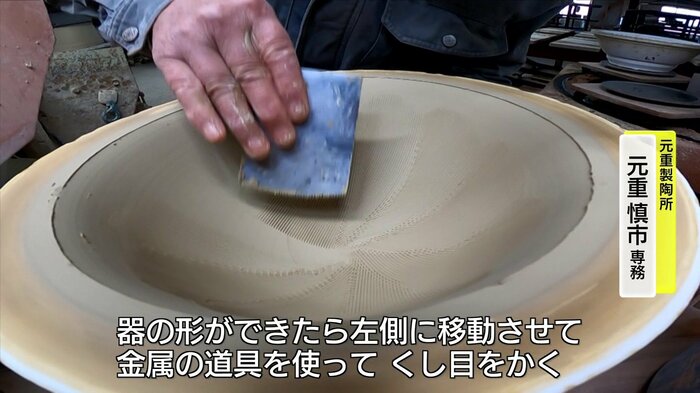

そして、人の手で金属の道具を使って、きれいな「くし目」を入れていく。

粘土の硬さによって力加減が必要で、力が強すぎても弱すぎてもだめなのだそうだ。

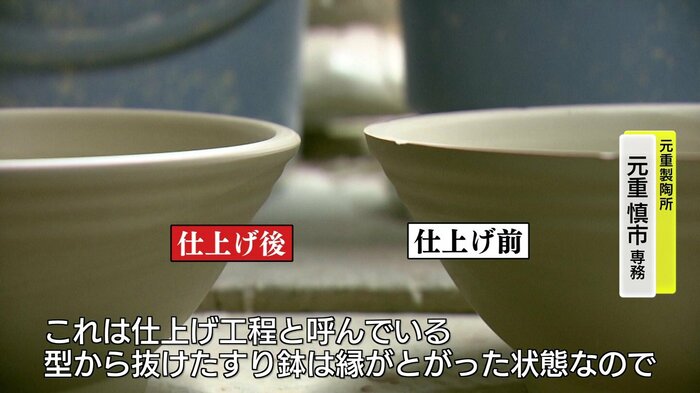

続いて、型から抜いたすり鉢の縁の部分を、これも人の手で丸く滑らかに仕上げていく。

このあと、釉薬をかけ乾燥後、1300℃を超える高温の窯で焼き上げる。

元重専務は、「機械化できるところは機械化し、手作業で残すところは手作業で残して、できるだけ効率化している」と説明、機械と手作業を組み合わせて、品質を保ちながら生産性を上げる工夫をこらしているそうだ。

しかも、こうした機械は、かつてエンジニアだった社長が自ら設計。

経済面でも効率を上げ、すり鉢・おろし器をあわせて年間25万個製造。生産規模は全国でも最大級だということだ。

「水がめ」から「すり鉢」へ 大胆にシフトチェンジ

元重製陶所では、100年前の創業当時、主に「水がめ」を製造していた。

頑丈な石見焼の特徴を生かして、古くから生産されてきた「水がめ」は、水道が普及していない時代は家庭の必需品だったものの、時代とともに水道の普及が進むと需要は急速に減少、この会社もピンチに陥った。

かわって、植木鉢の製造を次の主力商品に育てようと製造を始めたが、今度はプラスチック製品に取って代わられてしまい、その後しばらくは何を作っても売れない時代が続いたという。

そんな折に、当時の社長が目を付けたのがすり鉢。

大手メーカーの倒産などで供給不足だとの情報を得て、約40年前にすり鉢一本にシフトチェンジした。

後発ながら、機械化することで品質と価格の両面で競争力があると判断したそうだ。

狙い通り、機械化で大量生産を可能にし、ホームセンターなど新たな販路の開拓にも成功した。

先細りのピンチ “二刀流”で脱却

しかし、ここでも問題があった。

「すり鉢だけだと先細りしていくことは目に見えていた」と元重専務。

確かに、すり鉢と言えば、おそらく一家に一つだろう。若い世代では、持っていないという家庭も珍しくないだろう。

そこで、次に考えたのが「おろし器」との“二刀流”作戦。

「すり鉢」の技術を生かしながら、新たに「おろし器」を開発した。

刃の部分にはセラミックを使い、わずかな力でも食材をしっかり下ろすことができるよう工夫した自信作だったが、需要はなかなか伸びず、改良品の開発や使い方の提案など販路拡大をめざして試行錯誤を繰り返したそうだ。

販路開拓へ 高級路線で“ブランド化”

そんな売り上げ低迷の危機の中、元重専務が「今までやって来たことが“バチン”とうまくはまったような感じがした」と振り返る転機が訪れた。

社長の反対を押し切ってまで進めたすり鉢の「ブランド化」だ。

シンプルな白、黒2色をラインナップ、食材が飛び出しにくい形に改良するなど商品力を向上させる一方、価格も引き上げた。

狙いは「高級感」の演出。この戦略が当たり、雑貨のセレクトショップなど新たな販路に成功。

売り上げはV字回復したそうだ。

100年企業 “生き残り”のカギは

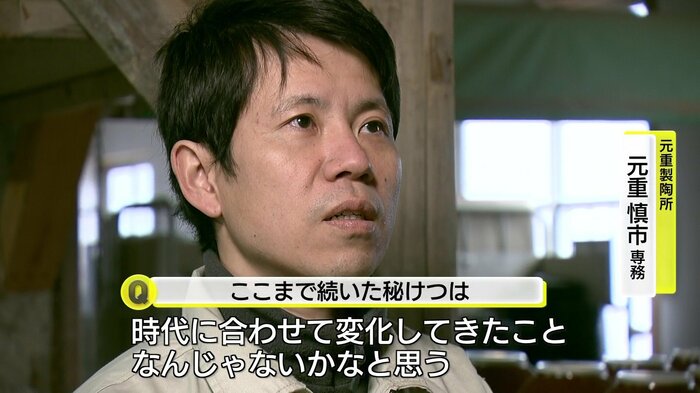

創業100年、事業継続の秘けつを聞いた。

元重製陶所・元重慎市専務:

時代に合わせて変化してきたことではないかと思います。

“長寿”の秘けつは「顧客の声を聞く」こと。

ニーズをくみ取り、商品開発に生かしてきたことだと振り返った。

幾度となく苦境を乗り越えてきた100年企業の次の目標は「海外への販路拡大」。

次の100年に向け、世界のマーケットも視野に入れている。

(TSKさんいん中央テレビ)