新潟県内で初めて新型コロナウイルスの感染者が確認されて5年。感染拡大に直面し、不安を抱えた日々からは多くの教訓が生まれた。最前線に立って新型コロナウイルスへの対応に当たった医師に当時を振り返ってもらうとともに、新型コロナウイルスの現状について話を聞いた。

医療資源少ない新潟県 “医療調整本部”が機能

マスクの着用に加え『感染拡大』『三密の回避』『不要不急』など聞き慣れない言葉が飛び交い始めた5年前。

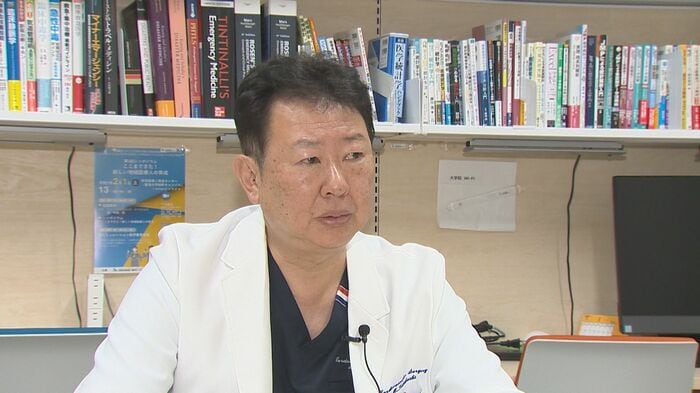

「やはり、新潟県の全員で乗り切った新型コロナの時代ではなかったかなと思う」こう振り返るのは、新潟大学大学院の高橋昌特任教授だ。

当時、県の医療調整本部で患者の入院調整の陣頭指揮をとった。

「いま振り返ってみると、新潟県は47都道府県で新型コロナの陽性者数の死亡率が一番低いという結果になった。医療資源が少ない新潟県がそういう結果を出すことができたということに大きな意味があったと思う」

医師不足が叫ばれ、医療資源が限られていた新潟県で医療をどう守り、未知のウイルスと戦うのか…初期の対応から災害医療のノウハウを積極的に取り入れ、県に設置したのが『医療調整本部』だった。

「他の都道府県と違ったのは、患者さんを入院させるかどうかを一つの入口PCC(患者受入調整センター)で集中的にやったという部分。結果として、特定の地域や特定の病院への医療負荷を分散させるということに大きく寄与したと思う」

“大規模接種会場”設置でワクチン接種率は全国上位に

また、当時、ワクチン接種率は全国上位に。それを後押ししたのは、大規模接種会場の存在だ。

新潟市中央区の朱鷺メッセに設置した大規模接種会場は、一日に5000人規模のワクチン接種を可能にした。

高橋特任教授は「この規模は大阪府の大規模接種会場と同じ大きさで、そういった象徴的なものを一つ作ったということで、県民の興味がそこに向いた意味でも、朱鷺メッセの大規模接種会場は意味があったと思う」と振り返る。

一方で、新型コロナウイルスで亡くなった人の数は、5類以降後も減ってはおらず、厚労省によると、2024年1月から9月まで全国で2万9000人を超える人が新型コロナウイルスで亡くなっているという。

感染者の総数が増えていることもあり、死者数も5類移行前よりも増えているため、高橋特任教授は「重症になり得る人のワクチン接種は今でも必要」と話す。

繰り返されるパンデミック「ノウハウ生かし日頃から備えを」

一方で、情報発信のあり方について、5年前の初感染をめぐる記者会見では、行政・メディアともに戸惑いとともにあった。

高橋特任教授は「やはり次の感染症が起きたとき、どこで何がというような個人情報ではなくて、どういう行動をとるべきか。感染の先にあるものを出すということに集中したらいいのかなと思う」と話す。

「感染症を正しく恐れる」という言葉も生まれたこの5年間。パンデミックの歴史が繰り返されてきたことを踏まえ、高橋特任教授は指摘する。

「パンデミックは今後も必ず起きると思うが、今回のノウハウを使って、やはり我々が日頃から備えるということで、少しでも被害を食い止められるように努めていかなくてはいけない」

新型コロナウイルスの対応から学んだ教訓や反省を今後に残していくことも重要だ。

(NST新潟総合テレビ)