愛媛・松山市の模型店が手掛けるサービスが、不動産業界から古民家保存まで様々な分野で注目を集めている。建物をまるごと3Dデータ化するこのサービスは、人々の思い出や歴史を未来へつなぐ新たな可能性を広げつつある。

老舗模型店が挑む“先端技術”

松山市中心部にある「富士教材」は、2025年で創業71年目の老舗模型店だ。

愛媛県内屈指の品揃えを誇る店内にはプラモデルがずらりと並び、数々のホビーブームをけん引してきた。

近年では産業用ドローンを用いた調査や測量など“技術”を提供する事業も展開している。

そんな富士教材が新たに手掛けるのが「建物の3Dデータ化」のサービス。様々な機材を使い建物の色々なデータを取得し、合成することで3Dを構築する。

すでに松山市にある国の重要文化財「萬翠荘」を愛媛県などの協力のもと3Dデータ化した実績を持つ。

富士教材の田村洋平さんは「2Dはプラモデルの説明書。完成品が3D」と話す。

3Dの最大の特長は建物の形状が立体的に再現され、ユーザーが様々な角度から自由な視点を持てることだという。

レーザーが描き出す建物の全貌

建物はどのように3D化されるのか。取材班は松山市の住宅街にある空き家を訪れた。

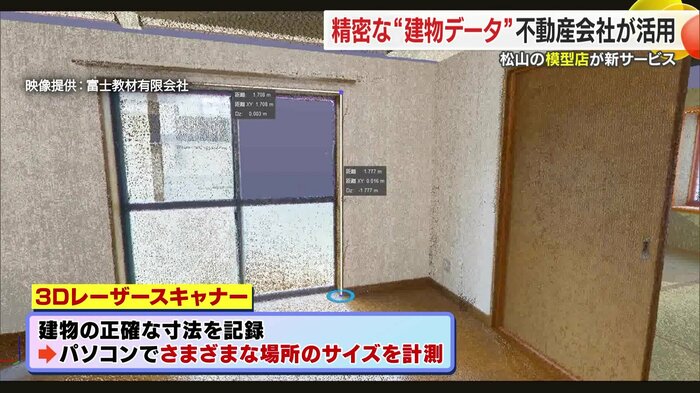

建物の前で三脚を伸ばし始めた田村さん。先端に取り付けられた筒状の「3Dイメージングレーザースキャナー」がくるくると回転している。

これは海外のカメラメーカーが手掛けるレーザースキャナーで、対象となる建物や部屋にレーザー光線を照射することで正確な形状や寸法を計測し、3Dで表現する。

田村さんは「1秒間に68万点くらいレーザーが出るんです。壁に当たったレーザーを受けて建物の形状を点群化します。360度カメラを使った仮想的な3Dはありますが、これは完全に自由位置で自分がどこからでも見られるようなデータなんです」と説明する。

それぞれの部屋でスキャンしたデータを組み合わせることで、家を“輪切り”にでき、間取りも分かりやすく可視化される。

田村さんによると、一般的な一戸建て住宅は6時間程度でスキャンでき、人が計測する場合と比べて作業時間を1日以上短縮できるという。

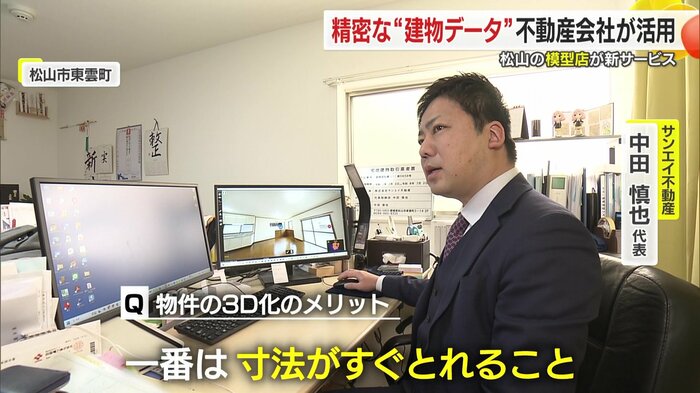

この空き家を管理するサンエイ不動産の中田慎也代表は、効率的かつ正確に建物のデータを収集する3Dの特性を事業に役立てたいと考えているという。

レーザースキャナーでスキャンしたデータには建物の正確な寸法が記録されており、パソコンを使って様々な場所のサイズを測ることができる。

中田代表は「一番は寸法がすぐとれること。クロスを張り替えたい時に面積がPC上で計れるので、リフォームで活用できます。現場に行けない人や遠方の顧客が現地をバーチャルで見ることで、正確な情報を提供できやすくなります」と評している。

3Dアーカイブで「次世代の里帰り」

また「建物の3Dデータ化」のサービスでは、収集したデータを元に3Dプリンターでオリジナルの模型を出力することも可能だ。

富士教材の田村さんは「プラモデルを扱ってきて70年、培ってきた人材や技術力を生かすことでワンストップでお客の要望に応えられます」と意気込む。

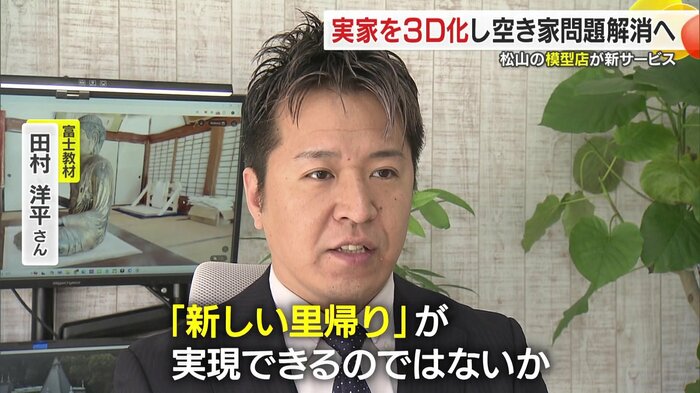

模型店ならではの強みを生かしたこのサービスのきっかけは“空き家問題”だったという。

田村さんは「どうして空き家になるかというと、思い入れがあるから実家をそのまま残しているケースがあります。実家での思い出を3Dアーカイブすることで“新しい里帰り”が実現できるのではないか」と話す。

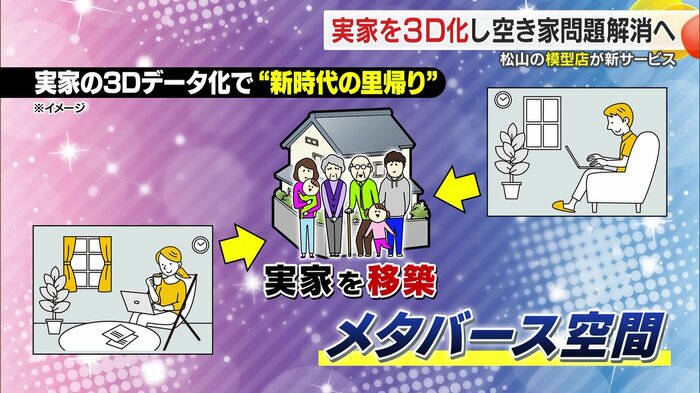

例えば、実家の建物を3Dデータ化しメタバースなどの仮想空間に“移築”。建物を取り壊しても、ネットを通じてデータ化した実家を訪れる「次世代の里帰り」もできると田村さんは考えたのだ。

実家の「デジタル移築」のオーダーはまだないとのことだが、絶賛募集中だという。

技術と思い受け継ぐサービスへ

一方、古民家の保存や改修に向けた調査を行う「全国古民家再生協会」でも3Dデータ化に注目している。

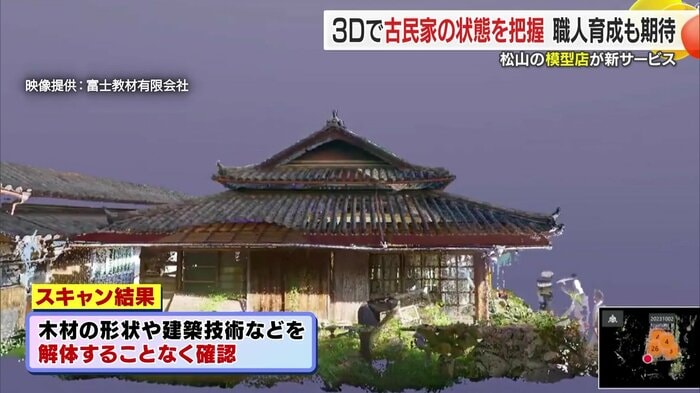

協会では、富士教材の協力で兵庫県の淡路島にある築80年の古民家を3Dデータ化した。木材の形状や伝統工法を用いた建築技術などを建物を解体することなく確認できたという。

全国古民家再生協会の河野公宏事務局長は、古民家の3Dデータを見ながら「古民家の小屋裏なんですけど、なかなか人が入れない場所です。3Dで非常にリアルに、今この建物の構造部材がどういった状況で使われているのか、はっきりと見えました」と、この技術の有用性を評価した。

さらに河野事務局長は「今後建物を再生したい時に、しっかりした物、健全であることが事前に把握できると残す意欲も出るのではないか。古民家の可視化で、身近な古い建物に先人たちの知恵と技術が詰まっていることを分かりやすく動画にすることで、職人の育成にもつながる」と話す。

また、協会では古民家の3D化が持ち主への新たなサービスになると考えている。

河野事務局長は「住まない空き家を維持、管理し続けるのは大変です。今後建物がなくなっても3D化で思いを引き継げる、形として残していけるようなサービスになるのでは」と期待を寄せた。

様々な分野で活用が広がる建物の3Dデータ化。データや技術だけでなく住む人の思いも受け継ぐ新時代のサービスとなるのか、今後も注目だ。

(テレビ愛媛)