愛知県で高校生・大学生向けの「宇宙志向ビジネス人材育成プログラム」が開催され、パラボリックフライトによる微小重力環境での実験が行われた。専門家は、日本の宇宙市場は民間需要の拡大が課題とされ、実践的な教育が重要だと指摘する。

宇宙ビジネスの未来を担う人材育成と実践的研究

23日、愛知県営名古屋空港で高校生や大学生を対象にした東京理科大学と大分県による宇宙教育プログラム「宇宙志向ビジネス人材育成プログラム」が開催された。

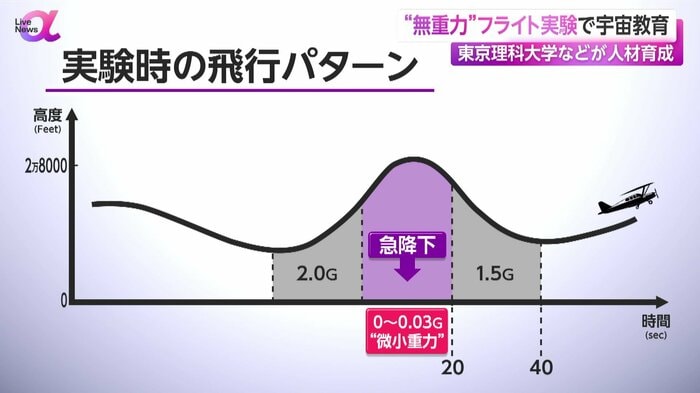

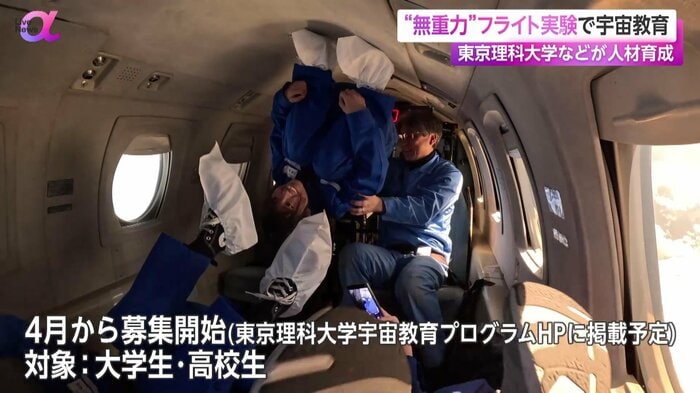

今回行われたのはパラボリックフライト実験。これは航空機が放物線を描く飛行を行うことで、機内に約20秒間、重力の影響をほとんど受けない微小重力環境を作り出し、その中で実験を行うものだ。

東京理科大学が中心となり実施するこのプログラムは、2024年11月にスタートした。参加者は3つのチームに分かれ、約3カ月かけ、この日のために準備してきた。

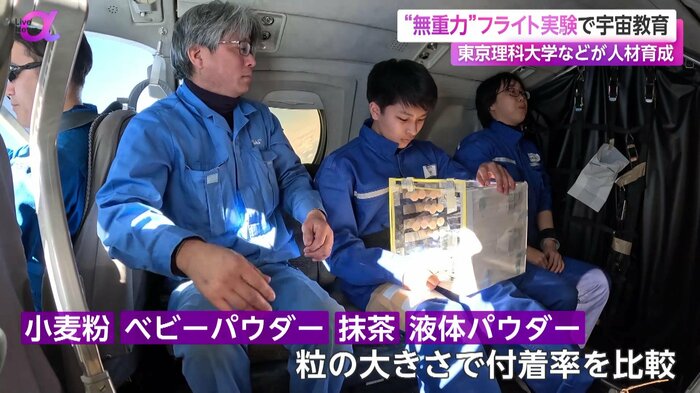

あるチームの実験は、さまざまな種類の粉を人工皮膚(パフ)に付け、その付着度の違いを調べるもので、小麦粉、ベビーパウダー、抹茶、液体パウダーを粒の大きさの違いで比較する。将来、宇宙旅行などでメイクをしたい…そんな思いが込められている。

フライトクルー:

最初ドキドキしていたのもあって、1回目は失敗しちゃったんですけど、それ以降の実験は基本的に全部成功しました。これから宇宙旅行とかが本格化していく時代になると思うので、それまでに商品化したりとかして、宇宙産業にもっと幅が出ていけばいいかなっていうふうに思ってます。

このプログラムの背景にあるのは、宇宙ビジネスを担う人材の不足。2050年、日本が目指す4兆4千億円の宇宙市場を創り出すためには、約16万人の人材が求められる。

しかし、2020年時点で、宇宙関連の人材はわずか9千人ほどに留まっており、この学生たちに期待が寄せられている。

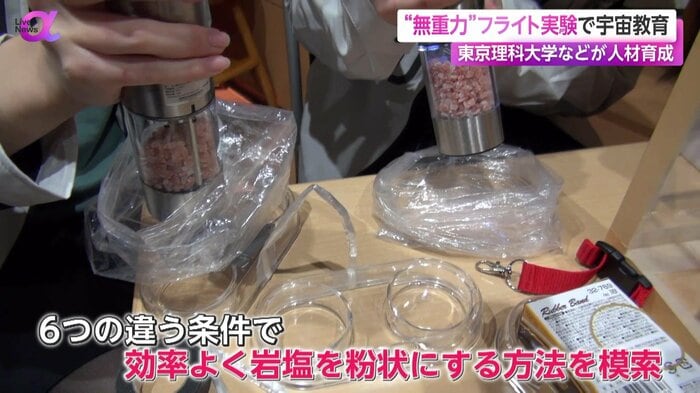

また、岩塩を削る実験を行ったチームもあった。6つの違った条件で、岩塩を効率よく粉状にする方法を探す。将来、宇宙での生活を見据えた実験だ。

フライトクルー:

あれ?これができないじゃんみたいな、やってみないと想定できないことが見つかって、改善していかなきゃいけないってなるのが、全然アイデアとかが出なくて難しかった。

他にもT字バングルを回し、カメラで撮影。その軌道を解析し3Dにすることでアート作品を作るという実験も。この実験は後に、結果を分析し発表を行う。

東京理科大学創域理工学部・木村真一教授:

宇宙産業をけん引していってくれるような若者たちが育ってほしい。これがこのプロジェクトの目的。それを超えて、この経験で宇宙に限らず、物事を組み立てて実現していく力がある人。これは宇宙産業ではもちろんすごく重要なんですけど、他の分野でもものすごく重要だと思うんですね。そういうきっかけに今回のプログラムってなれたかなと思っています。

東京理科大学は2025年度もプログラムの開催を予定していて、ここから宇宙へ、そして未来へと繋げていくとしている。

※4月から募集開始(東京理科大学宇宙教育プログラムHPに掲載予定)

対象:大学生・高校生

若手の実践経験が宇宙ビジネスの競争力を強化

「Live News α」では、エコノミストの崔真淑(さい・ますみ)さんに話を聞いた。

堤キャスター:

宇宙ビジネスの将来を担う若い世代を育てる試みですが、宇宙ビジネスの可能性、崔さんはどうご覧になりますか。

エコノミスト・崔真淑さん:

宇宙ビジネスは近年、急速な成長を遂げています。Space Foundationの調査によれば、2022年の世界の宇宙産業の経済規模は約81.6兆円と試算されており、前年から8.1%の増加を示しています。

ではどこが一番シェアを握っているかと言えば、やはりアメリカです。世界シェアの約45%のを占めています。

一方、日本の宇宙ビジネス市場は2020年時点で約1.2兆円と、世界全体と比較してみると小規模です。さらに、日本では公的投資が市場の約9割を占めているとの試算もあり、民間企業が主体となった需要の拡大が今後の課題だと思います。

なので、今回の取り組みは民間需要を刺激するためにも、非常に重要だと思います。

堤キャスター:

将来の民間需要に繋がるわけですね。

エコノミスト・崔真淑さん:

このプログラムは、次世代の宇宙産業を担う人材育成と、将来的な市場拡大への布石となる可能性を秘めているのかなと思います。特に宇宙ビジネスは、高い技術力と革新性が求められるので、若い世代が早期から実践的な経験を積めるのは、将来的な競争力の強化に繋がると思います。

今回のような教育プログラムは、将来的な宇宙ビジネスの担い手を育成し、このビジネスを持続可能なものにする基盤を作っていくのではないかと期待しています。

民間主導の宇宙ビジネス進展し日本で上場企業も増加

堤キャスター:

これまでに日本での宇宙ビジネスでの成功事例はあるのでしょうか。

エコノミスト・崔真淑さん:

実は日本においても、宇宙ビジネス関連の企業が相次いで上場しています。例えば、2023年4月には、月面探査を手掛ける企業が上場し、上場時に価格が急騰するなど投資家から期待されています。

そして、2024年6月には、スペースデブリ除去を手掛ける企業が上場するなど、宇宙ビジネス関連の上場企業が増えてきています。公的需要ありきでない、民間ありきの持続可能な宇宙ビジネスに向けて、着実に進んでいると感じています。

堤キャスター:

今後、大きなカギを握る宇宙ビジネスを持続的に成長させていくためにも、これを先導する人材の育成に期待したいです。

(「Live News α」2月24日放送分より)