災害時に備えTwitterを上手に活用

土砂崩れなど九州を中心に被害をもたらした台風10号。

今回は被害を受けなかった地域もあると思うが、まだ台風シーズンの真っただ中で、いつ大型の台風が自分の暮らす場所を襲ってくるかは分からない。

そして災害発生時に困るのは、通信インフラ等が被害を受けて電話がつながらないということ。そんな時、助けを求めたり、災害の状況を知ることができて頼りになるのがSNSだ。

こうした中でTwitter Japanは2018年8月、「災害時におけるTwitterの6つの活用法」を発表。編集部でも同年にこれを紹介したが、今年8月にはアップデートした形で「

#防災の日 災害時におけるTwitter活用法のおさらい」として公表した。

そこで、2018年の記事に追記して再構成したので、改めて災害時における情報の発信・受信の方法を確認してほしい。

合わせて、Twitter Japan広報担当者に聞いた“利用時に注意すべきポイント”も紹介する。

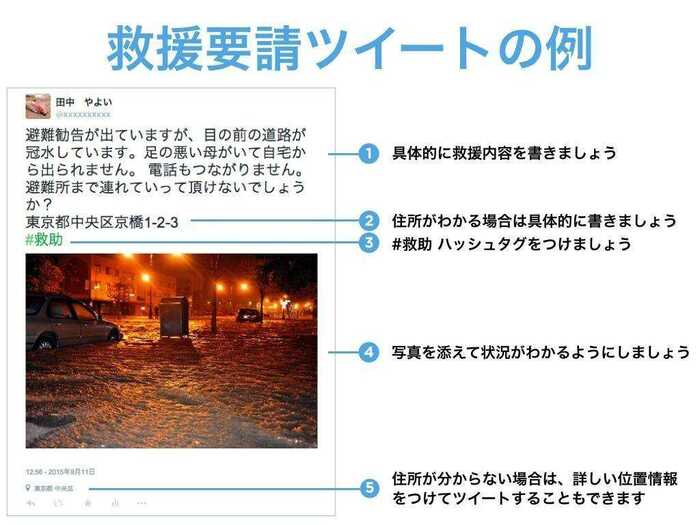

1. 救助ツイートの活用

119番と110番が使えない場合に、「#救助」のハッシュタグを付けたツイートで救援要請をすることができる。詳しい状況を伝えるため、要請内容・住所(わからなければ位置情報機能を利用)・写真を記載することが重要。

救助が完了したら救助要請ツイートを削除することも忘れずに!

ーー救助要請ツイートを拡散する際に注意すべきことは?

特に災害時においての緊急の救助要請やサポートに関しては、救助が完了すれば当該ツイートを削除することの他に、むやみに情報を拡散しないこと、タイムスタンプ(日時)を確認することが基本になります。

誰かからのツイートを他の方にも共有したい場合は、ツイート内容をコピー&ペーストするのではなく、通常のリツイートや引用リツイートの機能をご利用ください。

そうすれば、もとの方がツイートを削除すると、リツイートされたものも削除されますが、コピー&ペーストされたものは新しくつくられたツイートになりますので、もとの方のツイートが削除されても削除されません。(著作権の観点から見ても、平常時でも他の方のツイートの内容のコピー&ペーストはご遠慮ください)

2. ハッシュタグ「#減災リポート」

ウェザーニューズ社(@wni_jp)が2018年3月からはじめたユーザー参加型のプロジェクト「#減災リポート」。

Twitterの位置情報をONにして、大雨などによる被害状況をハッシュタグ「#減災リポート」とツイートすると、ウェザーニューズ社のマップとリスト上にそれが反映される。

災害が起きている場所や想定される被害状況などをリアルタイムで把握することが可能で、被害を抑えることにつながるという。

台風対策としても活躍しそうだが、「被害状況を撮影する際は、身の安全を確保した上でお願いいたします」ということだ。

3. 役立つアカウントをフォローする

「Twitterライフライン」(@TwitterLifeline)のアカウントでは、政府や公的機関(内閣府防災、総務省消防庁、国土交通省など)、さらに47都道府県ごとに、災害時に使えるアカウントをリストにまとめている。

追加されるアカウントは随時更新されるといい、信頼できるアカウントを普段からフォローし、最新の情報を受け取るよう呼びかけている。

4-1.「公式リスト」を保存する

Twitterライフラインの47都道府県ごとにまとまったリストと、東京都防災(@tokyo_bousai)の防災・災害時用リストを保存しておくと、自分が住んでいる地区の災害情報・緊急情報をすぐに把握することができる。

タイムラインと分けて必要な時にだけ確認可能なので、使いやすい。

4-2.「公式リスト」を固定ツイートにする

自分がホームタイムライン上でみたい「リスト」を5つまで選択したり、並べ替えたりして表示でる。この機能を活用し、すぐに閲覧できるよう「防災・災害用」リストを表示させておく。

※「

#防災の日 災害時におけるTwitter活用法のおさらい」にて、新たに追記された。

九州各地にお住まいの皆さん、大丈夫でいらっしゃいますか?慌ててしまうことの多い災害時ですが、身の安全を第一に行動ください。また、災害時用リストをフォローし、📌をタップするとホームタイムライン上で、そのリストが表示されるようになります。@TwitterLifeline : https://t.co/p2HLQgkouQ pic.twitter.com/pvlMTvZeiO

— Twitter Japan (@TwitterJP) July 9, 2020

5. Twitterモーメントをフォローする

モーメント(@MomentsJapan)とは、関連性の高いツイートをまとめたもの。最新トピックがまとめて表示されるため、その時起きていることを簡単に知ることができる。

6. どんな内容でもツイートする

災害時のツイートは、発信者のユーザーが生きていて、無事であることを示すひとつのシグナルになるとして、「揺れた!」「みんな大丈夫?」といった簡単な内容だけでも投稿することを推奨している。

「現地でのリアルな災害状況」を知る場

ーー2018年に改めて活用法を発表した理由は?

Twitterの日本法人は2011年の東日本大震災の直前に始まり、以降、多くの皆さまに活用されるようになりました。

Twitterは、災害前に情報を収集し、「いざ」という時のために役立てることができます。災害時においては、正確な情報を取得することが普段以上に重要です。

また、もし災害が起きてしまった場合は、Twitterは他のメディアでは把握できない「現地でのリアルな災害状況」を知ることができる場です。

もちろん災害は二度と起こらないことを心から願いますが、何か起こった時に少しでも役に立てるよう、このような情報を改めて皆さんにお伝えさせていただきました。

ーー「災害」とは自然災害のみを対象にしている?

「災害」時の種類は限定していません。自然災害に限らず、列車事故、停電、テロなどの特殊災害も対象です。

実際の災害時には、どのようなサービスが使えるのか分かりません。ツイートはあくまでも119や110などが使えない場合にご利用ください。

災害はいつ、どれくらいの規模で発生するかわからない。特に今は台風シーズンということもある。もしもの時のために防災グッズを準備すると共に、災害発生時に一定の役割を担うツールとして当たり前になってきたSNSの活用法も改めて理解しておく必要がある。

(画像:Twitter Japan「災害時におけるTwitterの6つの活用法」より)

【関連記事】

公衆電話からスマホにメールが送れる!? ドコモの担当者「利用者はゼロではありません」

「初めて避難所にやってきた」体験漫画が参考になる…台風19号の“教訓”に反響