島根県の「竹島の日」条例制定から2025年で20年。

日本固有の領土でありながら、韓国による不法占拠が続く島根・隠岐の島町の「竹島」の領土権を確立し、この問題についての国民の理解を広げることを目指して2005年に島根県が制定した。

その隠岐の島町で、かつて竹島で漁をした先人たちから話を聞き、その記憶と記録などを後世に残そうと活動を続ける人たちがいる。先人たちの想いを継ぎながら「竹島を取り戻したい」と願う姿を取材した。

“当時の竹島を知る人”の高齢化そして減少…

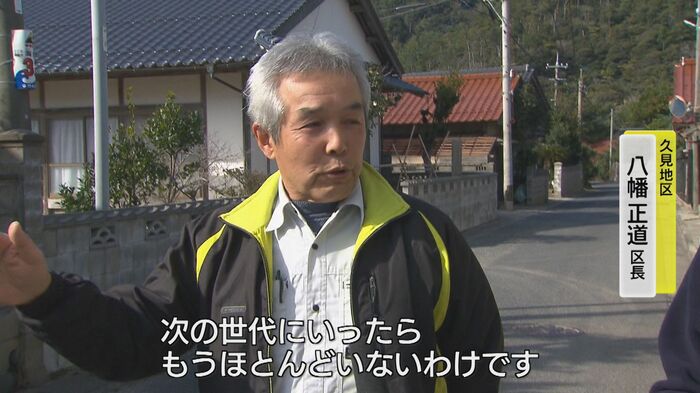

隠岐の島町の北西部に位置する久見地区。日本海を望むこの地区は竹島に最も近く、かつては竹島漁業の拠点の一つとして活気にあふれていた。しかし現在は若者がほとんど地区外に流出し、人口は約90人、残った住民の平均年齢はおよそ70歳と高齢化が進んでいる。

「竹島に行った人の話を聞いた我々も、もう70歳を超えているので、次の世代はもうほとんどいない」と話すのは、久見地区の区長を務める八幡正道さん。竹島で漁が行われていた当時の様子を知る人も多くが亡くなり、年々少なくなっている状況を嘆く。

また同じ久見地区に住む八幡幸春さんは「竹島の基幹産業はほとんどがアシカ猟で、アシカの油を取るところから始まって、生活の割合の多くの収入を得ていた」と、かつて盛んだった竹島での活動について振り返り、地区の人たちが竹島に対して大変強い思い入れを持っていると語る。

「竹島は日本の島」先人の記憶と記録を後世へ

静かな集落の一画に、2016年に開設された「久見竹島歴史館」。館内には、地区に残されていた写真や古文書などの資料、それに実際に竹島で漁に使われていた道具がなどが保存、展示されている。

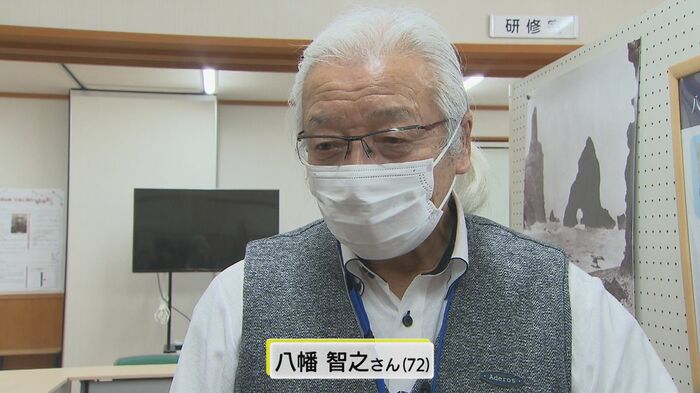

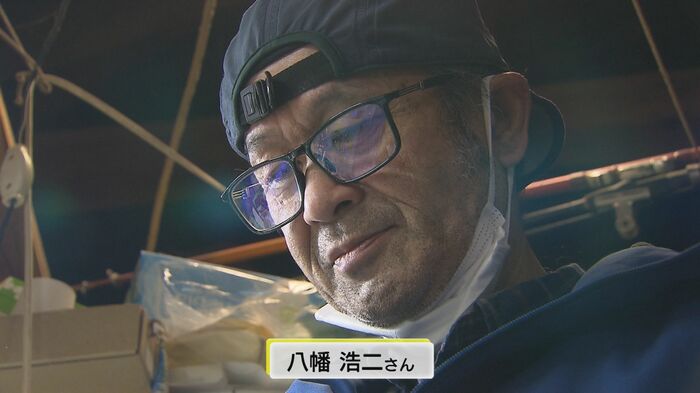

「おじいさんが竹島に渡った時、竹島がいかに宝の島だったか…」こう話すのは、八幡智之さん(72)だ。歴史館の管理人の一人で、語り部として来館者に祖父や地区の人たちから伝え聞いた竹島や当時の漁の様子について説明している。

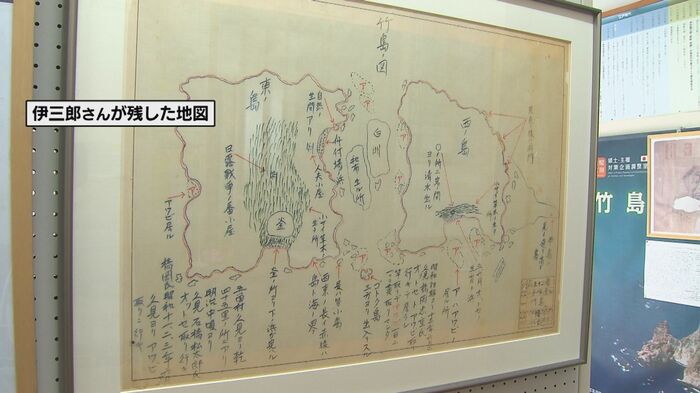

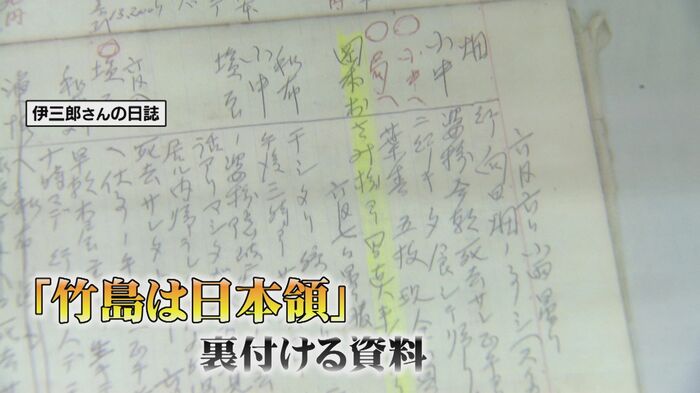

八幡智之さんの祖父・伊三郎さんは、箱メガネで水中をのぞきながらサザエやアワビなどをヤスで突いて獲る隠岐の伝統漁法「かなぎ漁」の漁師だった。竹島周辺で漁をした経験があり、当時の記憶をもとに島の様子を詳細に地図に書き残した。

また漁の記録を細かく書き留めた日誌は漁業の実態を示し、竹島が日本の領土であることを裏付ける貴重な資料にもなっている。

八幡智之さんは「祖父が竹島で苦労しながらも漁をしてきたことを思うと、やはり『竹島は日本の島』だということを皆さんに正しく知ってほしい」との思いから、来館者には一生懸命説明していると話す。

八幡さんは、8年前に京都からUターン。伊三郎さんの想いを継ぎ、竹島の問題を多くの人に訴えたいと管理人を務め、年間約1400人の来場者一人一人に竹島の歴史を訴えかけている。

八幡智之さん:

「僕が生きている間は竹島が日本の島に帰るというのは無理でしょう。もう72歳で、あと15年でおそらく死んでしまいますよね。だから僕らのできることは、僕らの下の若い人に語り継いで、僕らが語り継いだ人たちがさらに下の人に語り継いでもらいたい」

八幡さんは、問題解決にはまだ時間がかかることを覚悟の上で、世代を超えて“ふるさとの島”の記憶と記録を引き継ぎたいと決意を語った。

親子三代で続く「竹島」返還活動

旧石器時代から弥生時代にかけて、狩猟の道具や武器として使われてきた「黒曜石」。隠岐は全国有数の良質な産地として知られている。その加工と販売を手がける店が久見地区にある。

店を継ぐ八幡浩二さんも竹島を知る先人の思いを受け継ぐ一人だ。

八幡浩二さん:

皆さんが関心を持って、いろいろな人が発言し動いてくれるから「これでやっと活動してきた意味があったかな…」と話していた。

八幡浩二さんが振り返ったのは、父の昭三(しょうざ)さんの最期の思いだ。「後継者がいっぱいできたので、これで安心して死ねる」と、亡くなる1週間くらい前に語ったという。

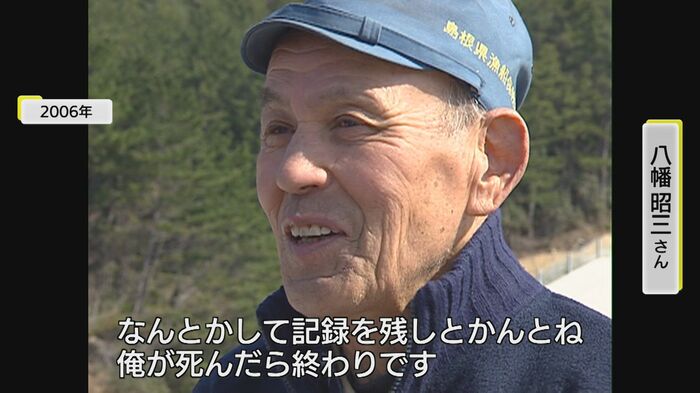

昭三さんは黒曜石の店を営むかたわら、「竹島」の返還活動に取り組んでいた父の才太郎さんと、戦前にかつて竹島で漁をしていた叔父の伊三郎さん、そして戦後に竹島に行き漁をしたことのある兄の尚義さんから当時の様子を聞き取り、貴重な資料を受け継いできた。故郷の一部でもある竹島の早期返還を訴え続けてきたが、7年前の「竹島の日」を前に89歳で亡くなった。

八幡昭三さん:(2006年取材当時)

何とかして記録を残しておかないと、俺が死んだら終わりです。だから今のうちに何とかしてもらわないと。

生前にTSKの取材に答えた昭三さん。叔父の伊三郎さんに、豊かな漁場だった竹島の様子を地図に残すよう勧めていました。足を踏み入れることができなくなってしまった「竹島」の記憶と記録を次の世代に引き継ぐことに情熱を傾けていました。

八幡浩二さんは「とにかく熱意を持って、ずっと続けてきたのを見てましたから」と幼い頃から、昭三さんを通じて竹島の歴史や隠岐の島民との関わりを聞いてきました。今も父の遺志を継いで資料収集など「竹島の記憶」の継承に取り組んでいます。

八幡浩二さん:

親父に限らずいろいろな人がやはり(竹島に)行っていない人が大半ですから、「一度は行ってみたい」というのは皆さんが言っていました。本当にそれが実現できたら最高ですね。

「竹島の日」が実現してもこの20年間で解決の糸口さえ見えない竹島の現状…。“竹島に最も近い”集落でも先人の想いを胸に20回目の「竹島の日」を迎える。

(TSKさんいん中央テレビ)