日本の観測隊が集めた南極隕石コレクションが、世界11の重要なコレクションの1つに選定された。

日本の南極地域観測隊が集めた南極隕石コレクションが、国際地質学会議で国際地質科学連合の「IUGS Geo-collection」に選定された。

「IUGS Geo-collection」は、地球科学にとって科学的、歴史的に重要な標本を採集、保管されているものに対して選定されるもので、今回が初めて。

ドイツ・フライベルク工科大学の鉱物コレクション、南オーストラリア博物館の古生物学コレクション、南アフリカのディツォン国立自然史博物館の古生物学コレクションなど、日本を含む11のがコレクションが選定された。

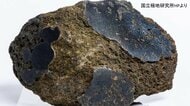

国立極地研究所には、南極地域観測隊が計24回の探査で集めた約17400個の隕石のコレクションが保管されている。このうち約13000個の隕石を分類し科学誌に発表、隕石が劣化しないよう、室温20度前後、湿度50%に維持されたクリーンルームに保管されている。

国際地質学会議で重要なコレクションとして認められた理由として、南極で採取された隕石は保存状態がよく、太陽系誕生のメカニズムを解明するうえで貴重な試料となっている。日本の南極地域観測隊が隕石を回収したこと、そしてそれを分類し良好な状態で保管していることは、学術的に重要な役割を果たしているとしている。

国立極地研究所 山口亮准教授:

日本の観測隊が1969年、南極大陸にある『やまと山脈』で隕石を初めて発見しました。その後、南極大陸の山脈や山地の近くで隕石がたくさん見つかることがわかりました。延べ24回の探査で、約17400個の隕石を採集しましたが、その多くが44億年前にちりが固まったできた隕石であることがわかりました。太陽系の誕生が約45億年とされているので、隕石1つ1つがパズルのピースのように、太陽系誕生のメカニズム解明に向けた研究の重要な試料だと思っています。

JAXAが小惑星リュウグウから砂や小石を持ち帰ったのも、太陽系誕生のメカニズムを調べるためだ。そうした貴重なサンプルも、国立極地研究所の南極隕石コレクションと突合することで、さらなる研究成果が期待されている。