1980年代から1990年代にかけて家庭用ビデオとして世界的に普及したVHS。再生機器の不足やテープの劣化により、「VHSなどの磁気テープは2025年までにデジタル化しなければ見られなくなるかもしれない」と警告されている。家庭用VHSから図書館まで「ビデオテープの2025年問題」について調査した。

デジタル化の依頼が増えている

宮崎市の映像サービス専門店には、「VHSやカセットテープをDVDなどにダビングしてデジタル化してほしい」という依頼が増えているという。

ビデオテレビ宮崎 百市睦男さん:

誰も来ないという日は珍しいくらい。1日に1人、2人は来店する。持ち込まれる映像は、家族の映像や子供の成長記録がほとんど。

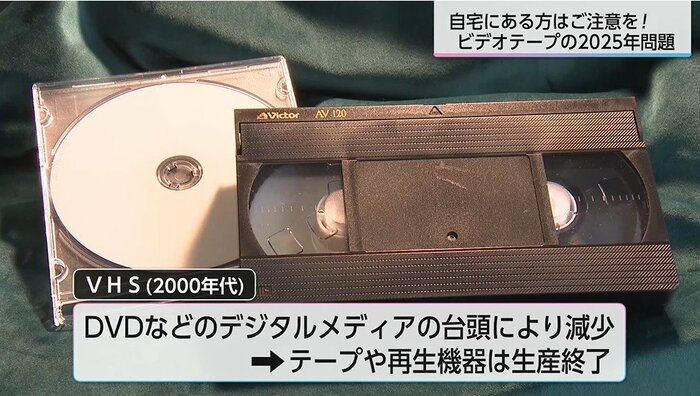

VHSは、1980年代から1990年代にかけて、家庭用ビデオとして世界的に普及した。しかし2000年代に入ると、DVDなどのデジタルメディアの台頭により、VHSの利用は急速に減少。すでにテープ本体や再生機器は生産を終了している。なぜ今、「ビデオテープの2025年の問題」と言われているのか?

ユネスコが「ビデオテープの劣化」を警告

2019年、国連教育科学文化機構=ユネスコが、再生機器の不足やテープの劣化を理由に「VHSなどの磁気テープは2025年までにデジタル化しなければ見られなくなるかもしれない」と警告したためだ。

ビデオテレビ宮崎 百市睦男さん:

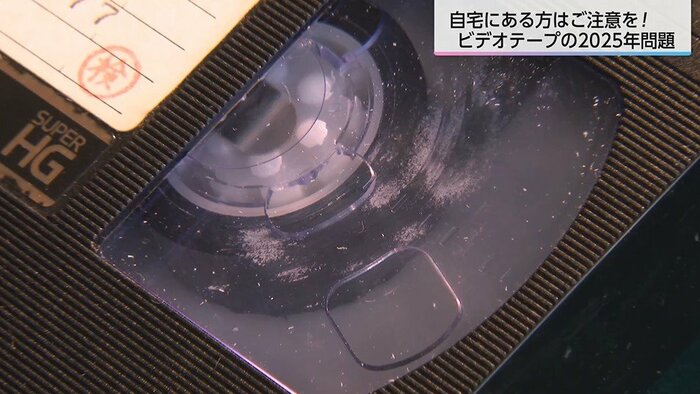

ビデオテープは一酸化鉄の粉末が塗装してあるので、磁気を持っているものの近くに置くと劣化する。一番怖いのはカビ。近頃は、10本来たら2〜3本は、カビが生えている。

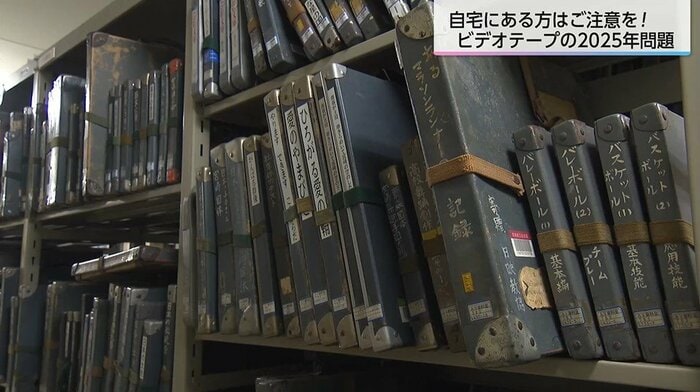

図書館には膨大な量のフィルムも

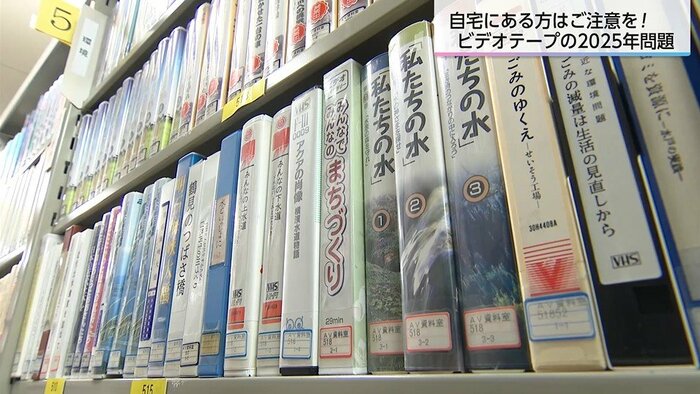

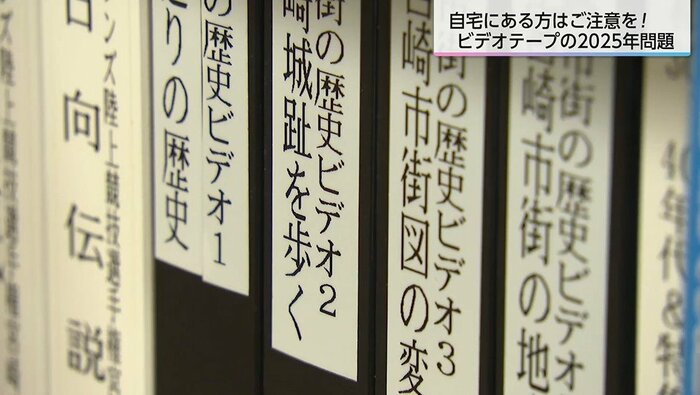

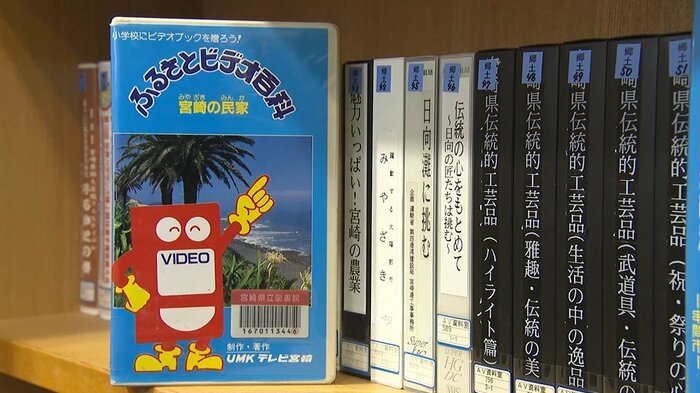

ビデオテープ劣化などの影響があるのは、家族の思い出だけではない。県立図書館には現在、約5600本のVHSが貯蔵されているが、デジタル化はほとんど進んでいないという。その理由は…。

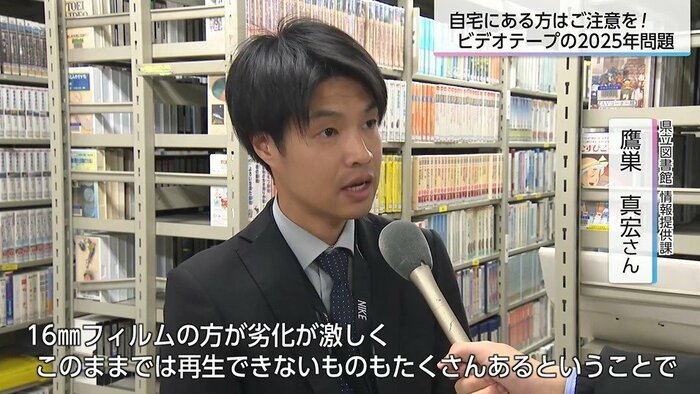

県立図書館情報提供課 鷹巣真宏さん:

16mmフィルムの方が劣化が激しく、このままでは再生できないものもたくさんあるということで、16mmフィルムから優先してデジタル化をしている。

現在、デジタル化が終わっている16mmフィルムは約1500本のうち7本。また、VHSのデジタル化に着手できても、内容の精査や著作権に基づき複製が可能かどうかの確認があるため、すぐには終わらないのが現状だという。

県立図書館情報提供課 鷹巣真宏さん:

ここにしかない郷土に関する資料、宮崎県に関する資料は、県民の大切な財産なので、しっかりと保存して提供できるようにする事が大事。

県立図書館は今後、県内の郷土や文化に関する映像を優先的にデジタル化する予定だということだ。

(テレビ宮崎)