高知県にある坂本龍馬記念館が所蔵する古い絵図や地図を紹介する企画展が、12月24日に始まった。「絵図・地図」に焦点をあて、位置情報だけでなく、当時の文化や情勢が伝わる展示となっている。

2200点ある収蔵品の中から厳選

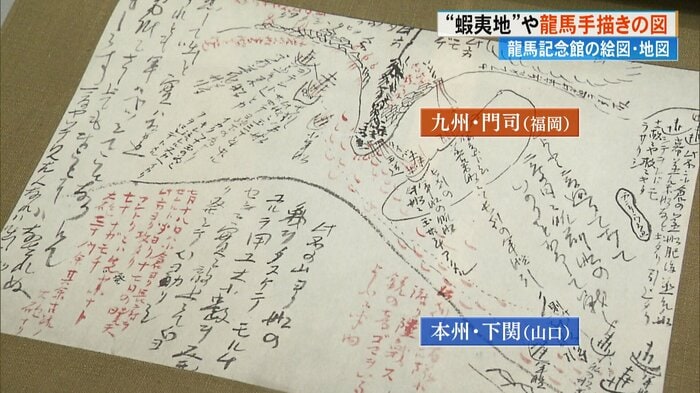

1866年、第2次幕長戦争の際に坂本龍馬が描いた「下関海戦図」。

絵図の手前には、本州・下関(山口)、奥に九州・門司(福岡)で、文章とともに地形や軍艦の様子が描かれている。

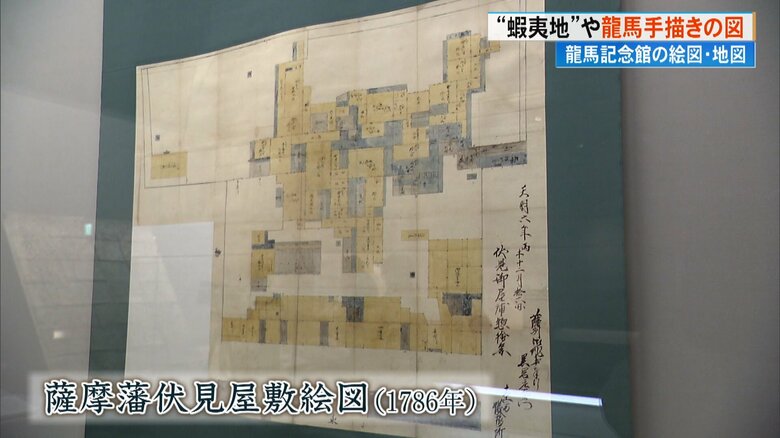

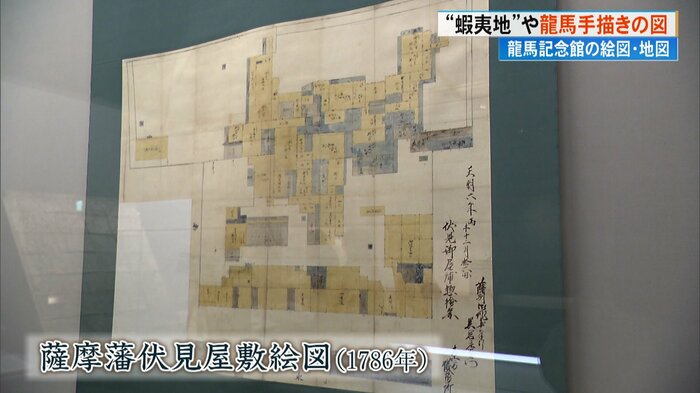

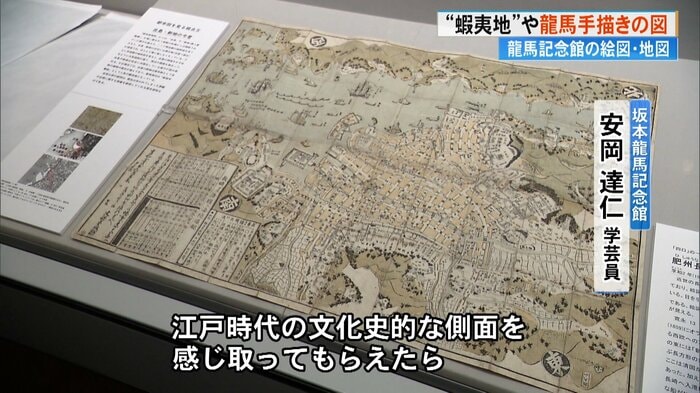

坂本龍馬記念館で24日に始まった企画展は、2200点ある収蔵品の中から絵図・地図に焦点をあてて22点を展示している。目玉のひとつが「薩摩藩伏見屋敷絵図」だ。1866年、龍馬が寺田屋で襲撃を受けた際にかくまわれた屋敷としても知られている。

複雑に建物が入り組んだ地図の上は、お殿様や身分の高い人が暮らすところで、龍馬は、地図の下の方に一列に並ぶ「長屋」にかくまわれたと見られている。このように、古い地図からは位置情報だけでなく当時の文化や情勢も伝わってくる。

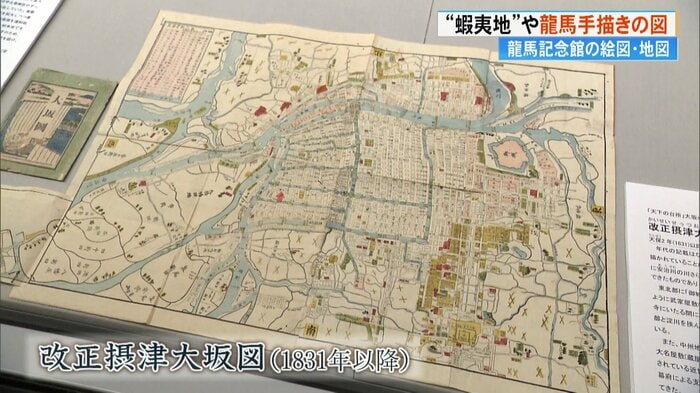

また、「改正摂津大坂図」には江戸時代の大阪の様子が描かれている。多くの大名蔵屋敷は水上交通に便利な中之島地区に集中していたが、土佐藩はずっと南に位置していた。

実はこの周辺は材木問屋が多く立ち並んでおり、豊富な森林資源を持つ土佐藩は、船で運んだ材木を売るのに便利なこの場所に“あえて”屋敷を設けたのだ。

ペリー来航の翌年に描かれた地図も

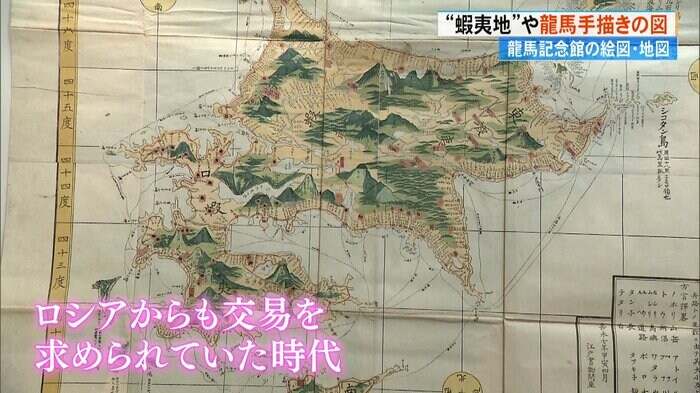

さらに、ペリーが初めて来航した翌年の1854年に書かれた「蝦夷地・北海道周辺地図」など、江戸時代の人がグローバルな視野を持っていたことが伺える史料も展示されている。

この頃は、アメリカだけでなくロシアからも交易を求められていた時代で、地図をよく見ると、港と港をつなぐ航路が詳細に描かれている。当時の人たちは、どんな気持ちで北方の地図を見ていたのだろうか。

坂本龍馬記念館・安岡達仁学芸員は「出版文化が江戸時代に成熟する中で、一般の庶民も絵図・地図を手に入れることができて、いろんな知識を蓄えていく。江戸時代の文化史的な側面を感じ取ってもらえたら」と話す。

このほか、会期中は“地図といえばこの人”伊能忠敬が測量した地図の上を歩くことができる関連企画も行われているという。

「収蔵品展 絵図・地図の世界」は、2025年1月27日まで(元日以外、会期中無休)開催されている。

(高知さんさんテレビ)