庁舎建て替え方針が前進し、2024年に大きな節目を迎えた熊本市の庁舎について、2023年完成したばかりの神奈川県川崎市の新庁舎の事例も取材した。

熊本市役所新庁舎の関連予算議決の裏で

2024年9月の熊本市議会、新庁舎の設計関連予算案が賛成多数で議決された。2016年に起きた熊本地震の後、2018年度から本格化した庁舎建て替えか否かの議論。議会は大西一史熊本市長が示した庁舎建て替え方針を了承し、前進させることを決めた。

大西熊本市長は会見で「これでいよいよ新たに移転、市役所の新しい建設というスタートになる。次の庁舎が新しい機能をもって災害が起こっても安心な庁舎、いざ大きな地震が来ても安心なように、そういう態勢をつくっていけるように頑張っていきたい」と述べた。

一方、議会では、この議案をめぐり、賛成した会派のうち自民党系の第2会派・熊本自民党では4人が反対し、会派を離脱。結果、3つの会派に分かれる展開になった。

熊本自民党を離脱し新会派を結成した髙本一臣議員は「会派の総意に従わなかったわけですから、それなりの責任を取らないといけないという形で、今回の脱会に至りました」と述べた。

大西熊本市長は、本庁舎と議会棟の建設を同じ中央区の『NTT桜町の敷地』に、そして現在本庁舎内にある中央区役所については『花畑町別館跡地』に、それぞれ移転建て替えとする考えを表明している。

概算事業費は約616億円。このうち熊本市負担額は合併推進債が活用できれば、約255億円とされている。

特別委員会の川崎市役所視察に密着

新しい庁舎とはどのようなものなのか。11月に熊本市議会・庁舎整備に関する特別委員会のメンバーは、先進事例を視察した。そのうちの一つが、神奈川県の川崎市役所本庁舎だ。

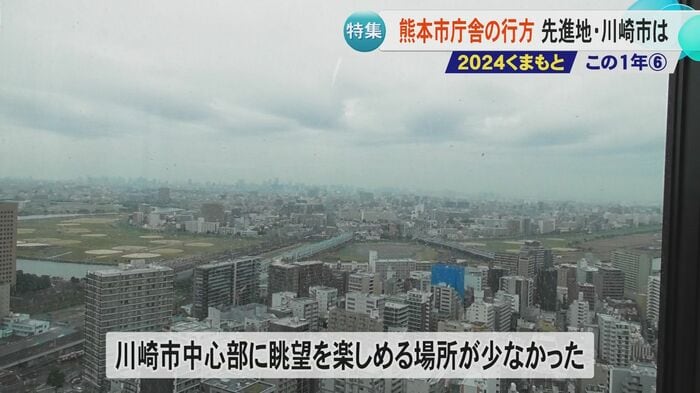

2023年に完成した川崎市本庁舎は地上25階、高さ110メートルを超える高層ビル。現在の熊本市役所は地上14階、約64メートルで2倍近い高さだ。

川崎市本庁舎の25階の展望ロビーは、小雨の降る平日でも市民の姿があり、「川崎市民としては、市が上から見られるというのは今まで経験がなかったのでいいなと思った」と話す。

川崎市本庁舎があるのは、JR川崎駅と京急川崎駅、いずれにも近い市中心部。川崎市は京急川崎駅とつながる通りを『にぎわいの軸』と位置付けていて、この本庁舎自体がにぎわいの拠点となっているようだ。

庁舎の正面にはとても広い空間、『アトリウム』と呼ばれるスペースがある。『アトリウム』は庁舎のエントランスであると同時に、カフェやコンビニが併設されていて閉庁時でも誰もが自由に行き来できるようになっている。

ここでは屋根付きの広場として市主催の催しや、縄跳びの大会が開かれるなどイベントにも活用されている。アトリウムに隣接するフロアには会議室などが設置されていて市民も利用可能という。

庁舎建て替えへの市民との合意形成は

川崎市本庁舎はなぜ、建て替えとなったのだろうか。また、その際、市民から異論が出ることはなかったのだろうか。

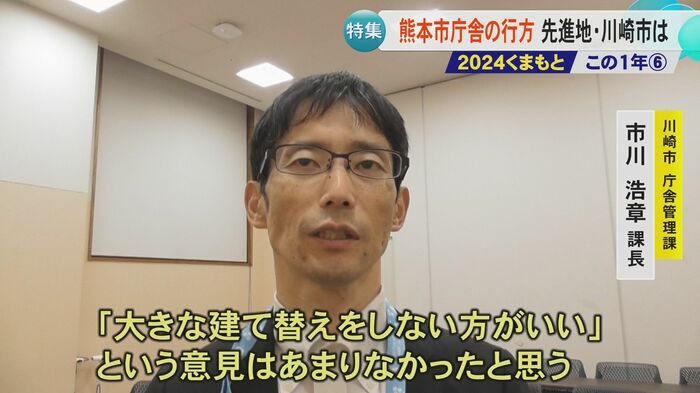

川崎市・庁舎管理課の市川浩章課長は「東日本大震災の直後で、いろんな自治体が庁舎機能が止まって災害対策活動が行われなかったという事例があったし、実際本庁舎も当時70年以上たっていて、かなり耐震性が低いという事実があったので、『大きな建て替え自体をしない方がいいんじゃないか』という意見はあまりなかったと思う」と話す。

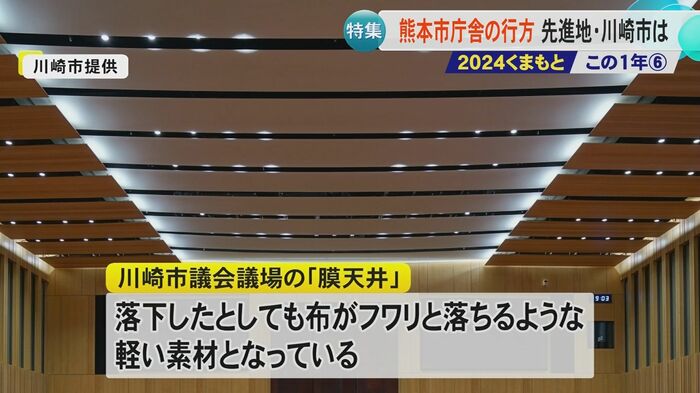

次に熊本市の議員たちが視察したのは川崎市議会の議場だ。この天井は『膜天井』と呼ばれている。万が一、天井が落下するような大地震が起きたとしても、まるで布がフワリと落ちるような軽い素材ということだ。

職員の執務室は広い空間で、大きな揺れが起きても落下被害を防ぐためあえて天井板を省いて構造がむき出しの天井となっている。

庁舎整備に当たって、川崎市は建て替えるかどうかを決める段階から、市民ら第三者による委員会を作り、意見を聴いたという。

市川課長は「公募で入っていた市民とか町内会の代表であるとか、商工会議所の代表などに入ってもらい議論をしてもらい、本庁舎を建て替えるということを基本構想の中で決めた。建て替えが決まった後に基本計画を作ったが、そこでも同じように公募した市民や町内会代表などが入った委員会を立ち上げ、設計を発注するに当たっての大きな考え方というのはそういう中でまとめた」と話す。

視察した熊本市議たちにはどう映った

川崎市本庁舎は、元の庁舎と同じ場所に建て替えられている。総事業費は約470億円。(熊本市庁舎の概算事業費は約616億円)

熊本市議会庁舎整備に関する特別委員会の西岡誠也委員(市民連合)は「(川崎市本庁舎は)金額が2020年の契約だからかなり安かったと思う。(今は当時より)人件費、材料代が上がっているはず」と話す。

同じく特別委員会の坂田誠二委員長(自民党)は「(川崎市本庁舎は)建物の割には低価でどういう工夫をされているか、その辺は今からいろいろ考えて、市民の皆さん方もいろいろな形で理解を得られるような庁舎を造っていくことが大事なんでしょうね」と述べた。

一方で、熊本市庁舎関連予算の議決で反対し、会派を離脱した髙本一臣委員(創生熊本)は「各自治体の実態に合った庁舎をしっかりと考えていかないといけないでしょうね。そこに市民の合意形成が必要不可欠と改めて思いました」と話す。

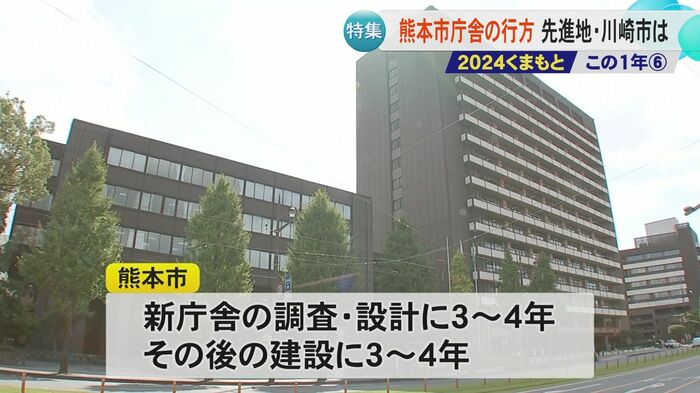

熊本市は、これから行う新庁舎の基本設計、実施設計の業務について業者に一括発注する方針で2024年度中の契約を目指している。この契約をもって、合併推進債の活用が可能となる見通しだ。

市民グループが求める住民投票はどうなる

11月22日の会見で大西熊本市長は「実際に設計していく中で、機能に市民の希望を入れていくかはワークショップを行ったり、シンポジウムを行ったり意見を聴く場が出てくると思うのでそういった中で、皆さんが参画できるように、まずはその条件を整えることが重要と思う」と述べた。

熊本市は新庁舎の完成時期は示していないものの、調査・設計などに3年から4年、その後の建設に3年から4年程度としている。

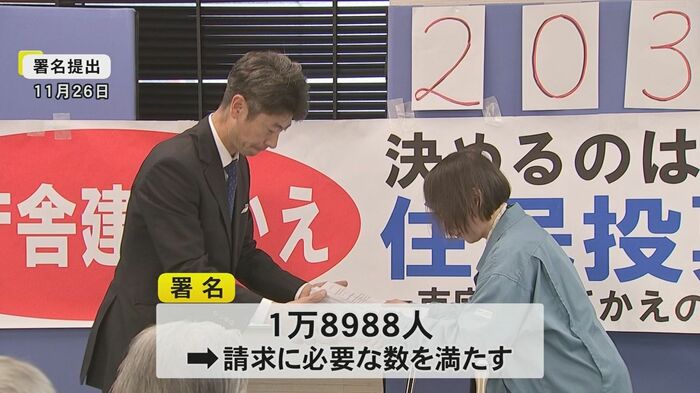

一方で、熊本市では市民グループが建て替えの賛否を問う住民投票条例の制定を目指し、11月に熊本市選管に署名簿を提出。審査の結果1万8988人で、請求に必要な数を超える署名だったことが12月17日に発表された。

グループは今後、条例制定の本請求を行う見通しだ。庁舎整備について、熊本市は住民投票の是非をめぐる判断も求められることになる。

(テレビ熊本)