トランプ政権と日本の関係構築はこれから

第2次トランプ政権の発足が1カ月後に迫ってきた。

トランプ氏の勝利宣言後、イスラエルのネタニヤフ首相などを筆頭に各国首脳は相次いで同氏に祝福のメッセージを送り、それ以降、トランプ外交が急ピッチに進んでいる。

カナダーのトルドー首相はフロリダにあるトランプ氏の自宅を訪問し、今後4年間も安定した両国関係となるよう個人的な関係づくりに尽力した。その後、トランプ氏はフランスを訪問し、ウクライナのゼレンスキー大統領と共に3者会談を行い、ウクライナ戦争の終結に向けて活発な議論を展開した。

一方、アジアにおける最重要同盟国である日本との関係において、現時点では大きな動きが見られない。

石破首相は11月の南米訪問の帰りにトランプ氏と会談する方向で調整を進めていたようだが、それは実現しなかった。安倍氏はトランプ氏と共通の趣味であるゴルフを通じて親睦を深め、トランプ氏から個人的な信頼を獲得し、安倍・トランプ時代の日米関係は極めて良好だった。

しかし、それは安倍氏個人の力量によるものと言えるが、当時の自民党政権が多数与党で、長期政権として政治的基盤が安定していたという要素も見逃せない。自民党は10月の国政選挙で大敗し、石破政権は少数与党という政治的安定性が脆弱な状況にあり、それによってトランプ氏が日本の優先順位を低下させているとの見方もある。

実利優先のトランプ氏と関係を築く方法

では、トランプ政権の発足が1カ月後に迫る中、石破首相はどのようにしてトランプ氏と良好な関係を構築していくべきなのか。

それを考えるにあたって、第2次政権でトランプ氏が何を基本に考えているかを探る必要がある。

これまでのトランプ氏の発言や投稿から、米国を再び偉大な国にするため(MAGA)、外国の紛争などに介入せず、その米国への影響を最小限に抑える一方、関係国には脅しの関税を前面に出すなどして譲歩や利益を最大限引き出し、政治的かつ経済的に米国の繁栄と平和を維持、発展させることを基本に考えている。

また、自由や人権、法の支配や民主主義といった価値や理念を基本に外交を展開するバイデン氏と異なり、トランプ氏はそういったものに重きを置かず、損得勘定的かつ商取引的な実利外交に徹する。

これを意識すれば、石破首相は「米国とともに自由で開かれたインド太平洋(FOIP)を実現する」、「米国と日本は自由と民主主義といった価値観を共有しており、ウクライナに侵攻したロシアによる権威主義に立ち向かっていく」、「台湾は民主主義と権威主義の戦いの最前線にある」などといった形で交渉を展開することは得策ではないだろう。

価値や理念など抽象的な話はトランプ氏には響かない可能性が高く、それによって交渉相手としての優先順位が下がる可能性がある。

石破首相に求められる米国目線での交渉術

求められるのは、米国目線での日本の有効性である。

具体的には、良好な日米関係が米国経済をさらに軌道に乗せる、それによって新たな雇用を創出するなど如何に米国にとってメリットがあるかを具体的に提示する実利的なアプローチが求められる。

日本側から積極的に米国目線の日本の有効性を示せば、トランプ氏がそれを好意的に受け止める可能性が高く、日本の国益となる提案や譲歩を米国側が提示してくる可能性も高まろう。

また、トランプ氏はMAGAを達成すると当時に、米国が政治的かつ経済的に世界で最も強い国家であることにも執着心があり、それを脅かしかねない存在として中国を警戒し、対中優位性の確保を強く意識している。

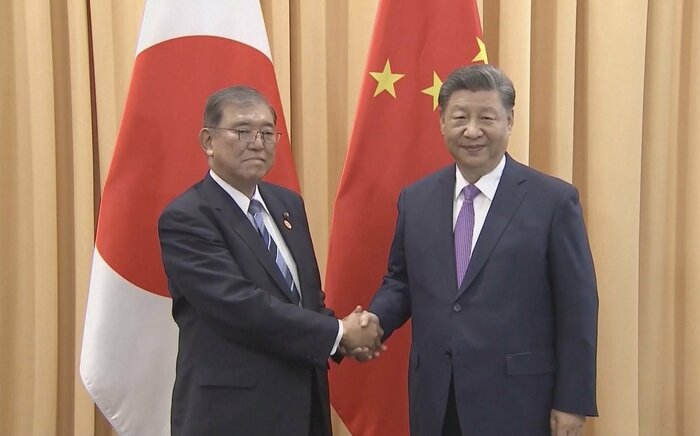

トランプ再来により、中国は保護主義的な動きを強める米国を警戒し、日本や欧州との関係を重視するため、今後対日姿勢がソフトなものになる可能性もある。

日本としても中国との関係維持、発展が重要なことは言うまでもないが、トランプ政権下でも良好な関係を維持するにあたり、「軍事的な日米関係の維持、強化はそのまま対中国となる」、「台湾への米国の関与が低下すれば、それはそのままアジアにおける米国の対中優位性の低下に繋がる」など、トランプ氏が抱く対中意識をテクニカルに用い、トランプ氏をアジアに関与させ続けようとする交渉テクニックも重要になってくるだろう。

【執筆:株式会社Strategic Intelligence代表取締役社長CEO 和田大樹】