亡くなった人がいま生きていることを思い浮かべて描き上げる“絆画”というものがある。故人への気持ちや心情に寄り添う作家には、“絆画”を描き始め続けることとなったつらい別れがあった。

あの人がいま生きていたら…

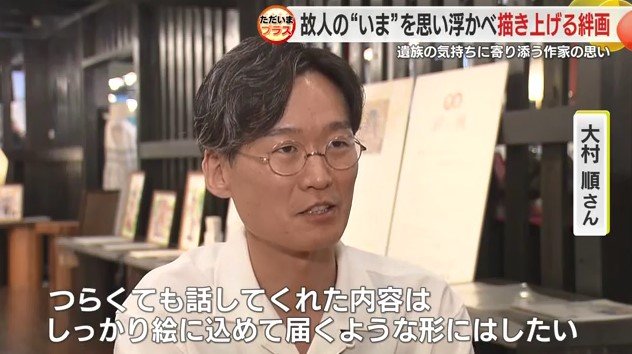

2024年7月、愛知県に住む大村順さんが静岡県浜松市内で開いた絵画の個展。

様々な家族のひとコマを描いたこれらの絵は“絆画”と名付けられていてある共通点がある。

作家の大村順さんは「“絆画”というのは亡くなった人がいま生きていたらこうなっていたかもしれないという姿を遺族から聞いて1枚の絵にするもの」と話す。

この日、会場を訪れたのは大村さんに絵の制作を依頼した広瀬和美さん。

広瀬さんの娘が高校1年生だった4年前に亡くなった夫を中心にして3人で行くはずだった旅行やその先の未来が描かれている。

「娘の生まれ年のワインを20歳の誕生日の時に飲みたいねと(夫と)話をしていて、その話を大村さんにしたら『20歳のお祝いをディズニーシーでやっている絵にしましょうか?』とあの絵にたどり着いた」と教えてくれた。

大村さんは“絆画”を描く際、細かい技術以上に遺族との会話、そして気持ちに寄り添うことを大切にしており「亡くなった大切な人のことをつらくても話してくれた内容は しっかり絵に込めて届くような形にしたい」と語る。

小さいころから絵をかくことが好きだったという大村さんは「絵描きになりたいというのがすごく強く、それ以外は思いつかなかった」そうだ。

きっかけは親友の母親の一言

もともと似顔絵作家だった大村さんが“絆画”を描くようになったのは今から7年ほど前。

27歳という若さで亡くなった親友の母親の一言がきっかけだったそうだ。

親友の死から5年程が経ち、その母親の「こんなことになるなら家族写真を撮っておけばよかった」という思いを知った大村さんが親友と家族の“いま”を描いて見せたところ「息子が生きているみたい」と喜んだ。

この一件から「こんなに喜んでもらえるのなら、これを仕事としてやっていきたい」と始めたのがきっかけだったと振り返る。

以来、大村さんが手がけた“絆画”は500枚以上。

中には自分自身を描いた作品もあるという。

妊娠6カ月の時に死産となった息子。

我が子をこの手で抱く夢がかなわず、仕事も手につかなったが、自分の気持ちを整理するためがむしゃらに絵と向き合い続けたそうだ。

大村さんは「息子に対し父親として何ができるかと言ったら、もう自分は絵を描くことしかできなかった。これしかできないなら、これを続けないといけないと思った」と胸中を打ち明ける。

あの人は絵の中で生きている

遺族の気持ちに寄り添い“絆画”を完成させる大村さんだが、作品を見せるときは「喜んでもらえるか、傷つけないかとか考えてしまう」そうだ。

この日は完成した“絆画”を届けるため介護施設へ。

制作を依頼した鵜飼孝さんは母親と同じこの施設に入所していた父を2024年に亡くした。

夫婦で一緒にいる時は、母の手を父が握るなど夫婦仲が良かったといい、鵜飼さんは「母親が父親のことを少しでも忘れずに思い出す機会になれば」との思いから絆画に行きついた。

鵜飼さんが「お母さん、絵どう?いい絵でしょ?お父さんと一緒に写っている絵だよ」と話しかけると、母のカヅヨさんは言葉こそ発しなかったものの好きなプロ野球チームのユニフォームを着た夫の絵をじっくりと見つめた。

「絵の中でやっぱり生きている、生きていてくれているんだなと。この絵に出会えてよかった。母親も喜んでくれていると思う」と鵜飼さんは心情を語った。

家族の繋がりを感じて…

大村さんは「依頼した人もそうだが、依頼した人だけではなく、その家族にとっても大切な人を改めて感じるものであって欲しいと思うし『この人がいたから、自分たちはつながっているんだ』と家族のつながりのようなものを感じてもらえたらいい」と改めて“絆画”への思いを口にした。

もしも、あの人が今も生きていたら…大村さんは遺族が叶えてあげたかった願いや未来を丁寧に聞き取り、その思いに寄り添いながら、これからも“絆画”に向き合い続けていく覚悟だ。

(テレビ静岡)